河瀨直美。株式会社ジーン オフィスにて。 撮影:成富彩乃

映画監督・河瀨直美「この世界は美しい」

聞き手・文=藤田博孝(ONBEAT編集長)

2022年6月21日発行『ONBEAT vol.16』掲載

カンヌ映画祭でカメラ・ドール(新人監督賞)、グランプリ(審査委員特別大賞)、日本アカデミー賞では優秀賞を7部門受賞するなど、今や名実ともに日本を代表する映画監督となった河瀨直美。昨年暮れには、日本人女性として初めてユネスコ親善大使に任命され、この6月には最新監督作品『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』が公開される。そんな河瀨が、その創作の原点から、さまざまな葛藤を経て現在に至るまでの歩みを語り尽くす。

デビュー作『につつまれて』から最新作『東京2020オリンピック』まで

―河瀨さんは映画監督として1988年からドキュメンタリー作品を撮り始めていますが、デビュー作として一般的に認識されているのは、1992年に制作された長編ドキュメンタリー作品『につつまれて』です。自身のトラウマに正面から向き合う姿勢や、詩的な語り口など表現者としての確固たるオリジナリティに心をつかまれました。

河瀨:母親のお腹の中にいる時に両親が離婚し、母方の大叔母夫妻の元で養女として育った私は、「自分がどうしてこの世界に生まれてきたのか、自分は望まれて生まれてきたのか」ということを自問自答し続けていました。そうした思いが自己完結できるのであれば、日記に記録するだけで済むのですが、私の場合は両親との関係性が薄かったせいか、他者とつながりたい、共有したいという感覚がずっとありました。そうすることで自分の存在意義や役割のようなものを確認する必要があったのだと思います。そんな思いを抱える中で18歳の頃、初めて映画制作に出会いました。以降、私にとって映画は自分自身を突き詰めたり、見つめ直したりするための道具になると同時に、世界とつながるための手段になったのです。映画というものは人々に観てもらうことで初めて成立するものですが、そもそも「自分が何者なのか」ということが分からなければ、この世界を客観視して映画を撮ることなどできないと考え、いきなり劇映画を撮ることはしませんでした。まず私自身が「自分が何者なのか」を明らかにするために、生後間もなく生き別れ、まだ会ったことのない父親を探し、たどり着くまでの過程をドキュメントとして撮影しました。それがデビュー作の『につつまれて』です。完成後、当時私が講師をしていたビジュアルアーツ専門学校の学生たちに観せたところ、彼らは映画を観る前とは明らかに違うまなざしを私に向けてくれました。そのまなざしを見た時に、「私が伝えられていなかったことを、彼らは私の映画からキャッチして、私につながろうとしてくれているんだ」と思えました。映画は、エンターテイメントの要素がとても多いので、どれだけ多くの人々に伝えられるかということも大切です。一方で、映画は人が生きるための大きな力にもなり得るということを感じさせてくれた作品です。

|

|

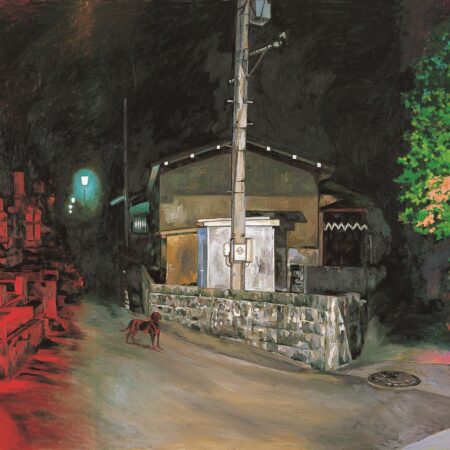

| ドキュメンタリー につつまれて 1992年 監督・撮影・編集:河瀨直美 ©kumie inc. | ドキュメンタリー かたつもり 1994年 監督・撮影・編集:河瀨直美 ©kumie inc. |

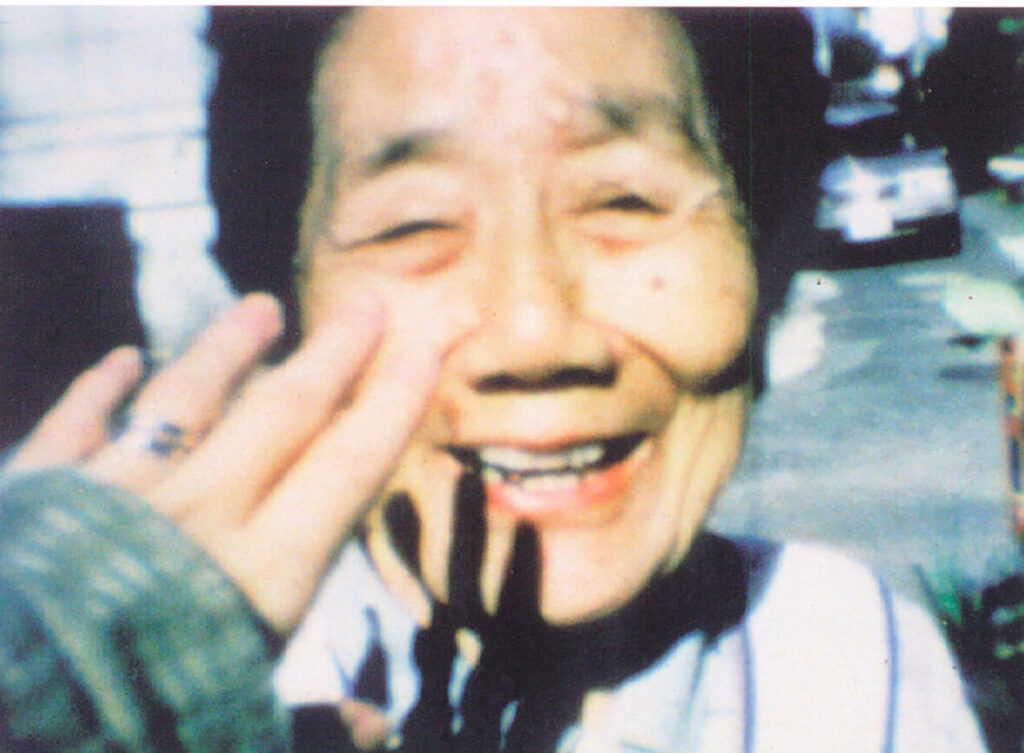

―『につつまれて』の中には、「女が子を産み生活をする。そんな単純なことが大切に思える」とか「風と木は感じ合ってる」といった河瀨さんのナレーションが入っています。こうした言葉や詩情豊かな映像から、河瀨さんのまなざしは既にデビュー作の時点で、生きとし生けるもの全てに向けられていること、そしてその生命の循環を意識していることが分かります。このデビュー作に続いて1994年に制作した『かたつもり』は、河瀨さんの養母であり「おばあちゃん」と慕い続けた大叔母の日常を撮影したドキュメンタリー作品です。この後、河瀨さんは、おばあちゃん三部作のような形で、『天、見たけ』(1995年)、『陽は傾ぶき』(1996年)を立て続けに制作していますね。

河瀨:私が「おばあちゃん」と呼ぶ人は、河瀨宇乃さんといって、第二次世界大戦の時には、満州から命からがら日本に引き揚げるという大変な経験もしている人です。宇乃さんが、幼い私に日常的に語りかけてくれた体験談には、いろいろな人生の教訓が含まれていましたが、私も思春期になると、それをうっとおしいとか古臭いと感じて反発することもありました。しかし、映画を発表し始めて世界の人たちとの交流も増えると、国外から日本という国や、自分が暮らす奈良という長い歴史を持つ土地、そして河瀨宇乃さんの存在を見つめ直すようになりました。中でも宇乃さんは、私にとって宇宙のような存在なのだと気付かされました。宇乃さんは、どんな物事もポジティブに捉えることのできる人で、強い生きる力を持っていました。また、言葉を持たない存在にも語り掛ける彼女の姿からは、「私たちはこの宇宙に育まれて生かされてる」という感覚を感じ取ることができました。この河瀨宇乃さんに育てられたという現実が今の私自身を作っています。その関係性を確認するために、宇乃さんを主題としたドキュメンタリー作品を撮り続けたのだとも言えます。彼女が小さな豆の種を庭に植えて、豆が育ったら、その豆を煮て私に食べさせてくれるという現実。生きるということ、命が循環すること、その宇宙が宇乃さんの手の中にあるんです。だから彼女が私の肩に手を乗せてくれるだけで、何かがスーッって引いて楽になるんですね。後年、宇乃さんが認知症になり介護が必要になってからも、その手から出ているパワーは変わることがなく、どんなに素晴らしい整体師の人よりも私を癒やしてくれました。宇乃さんは55歳から私を育て始め、私が14歳の時に伴侶を亡くし、高齢のおばあちゃんになってからもずっと一人で、暴れん坊の私の世界を全部抱きしめるように育ててくれました。そして97歳まで生きてくれました。

―初期のドキュメンタリー作品に刻まれた河瀨さんの鋭敏な感性や、虚飾を拒み本質に向き合う姿勢は、その後発表していく一連の劇作品にも引き継がれていきます。河瀨さんが脚本を手掛け、監督した劇映画の第一弾『萌の朱雀』は1997年の発表後、カンヌ映画祭でカメラ・ドール(新人監督賞)を史上最年少で受賞するなど、世界中で高く評価されました。過疎化が進む奈良県西吉野村を舞台に撮影された本作には、寂れゆく村落に暮らす一家族の喪失と再生の物語が描かれていますが、それはまるで日本人の記憶の底に眠る大切な宝物のような作品だと思いました。