ミヤケマイ 撮影:森本利則

美術家・ミヤケマイ ミヤケマイが出来あがるまで

聞き手・文=藤田博孝

2023年10月17日発行『ONBEAT vol.19』掲載

ミヤケマイは、日本の伝統的な美術や工芸の繊細さや奥深さに独自の視点を加え、 過去・現在・未来をシームレスにつなげながら、 物事の本質や表現の普遍性を問い続ける美術家であり、媒体を問わない表現方法を用いて骨董・工芸・現代美術・デザイン、文芸など、既存の狭苦しい区分を飛び越え、 日本美術の文脈を独自の解釈と視点で伝統と革新の間を天衣無縫に往還する作家である。そんなミヤケマイを個展会場に訪ね、話を聞いた。

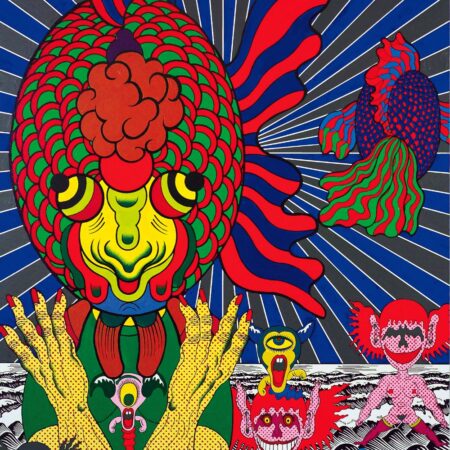

クリテリオム65 ミヤケマイ 展示風景:水戸芸術館現代美術ギャラリー 2005年 写真提供:水戸芸術館現代美術センター 撮影:齋藤剛

ー作家としてデビューするまでの経緯を教えてください。

ミヤケ:絵を描くことと、本を読むことに関しては寝食を忘れて没頭する生活を、子どもの頃から大人になるまでずっと続けていました。同時に子どもの頃から「なんで空が青いのか」とか「なんで犬には尻尾があって自分にはないのか」といったこの世界全てに対する疑問を、ずっと抱えながら大人になった気がします。物の成り立ちや本質を探していくことが気になるのは、生まれ持った資質なんだと思います。人生で作家を目指すという趣向性はなく、たまたま勤めていたアルバイト先で仕事中も暇な時もずっと絵を描いていたところ、アートディレクターやデザイナーなどいろいろな方の目に留まり、低予算でプロに頼めないような類の「絵を描く仕事」を頼まれるようになりました。そんな時、『美術手帖』の翻訳をやっていた方の骨董修復士の免許皆伝のお知らせに、私が描いた絵が使われ、それがきっかけで新橋のギャラリーの方から個展開催を打診されました。しかし当時の私は「企画展」というものすら知らないので、知り合いがお金を貯めて貸し画廊で個展をやった結果、貧乏になるのを見ていたので、「個展=貧乏になる」というイメージがぬぐえず、ずっとその申し出を断り続けていました。その後その方と直接会って話し合うことになった時に、「企画展だからお金はいらない」ということを初めて知り、その画廊で初個展を開催しました。出品作品がたまたま完売したため、その後しばらくその画廊で発表を続けていたところ、私の展示を見た方から、「うちのギャラリーで展示しませんか」と声を掛けられました。それが水戸芸術館のキュレーターの浅井俊裕さんでした。その当時の私は美術業界のことを全く知らなかったため、美術館のギャラリーで個展をすることの重大さが全然わかっておらず、さまざまな仕掛けを設けるなど好き勝手に展示させてもらいました。その「クリテリアム65」と題した私の個展は目新しく映ったのか、ちょうどその時、水戸芸術館の本館では日本のグラフィティカルチャーを紹介する国内初の大規模な展覧会*が行われていたこともあり、すごくたくさんの方々が見に来てくださいました。何の人脈もない私は、この個展を機に美術界の人に初めて存在を知られていきましたので、私の実質のデビューはこの「クリテリオム65」展だと思っています。また同じころ、水戸芸術館の浅井さんと同じように新橋の画廊での私の展示を見に来てくださった村越画廊の村越さんから声をかけられ、私は村越画廊にお世話になることになりました。「現代美術をやっているのだから現代美術の大きなギャラリーに行けばいいのに、なぜ日本画を扱う画廊に行ったのか」と聞かれることもありますが、その理由は、村越さんは制作費を出してくれるからです。私にとっては自分の作りたいものを作らせてくれることの方が重要だったのです。そして村越さんにかわいがっていただいたことで、老舗の骨董品や工芸品を扱う方々が所属する東京美術倶楽部で展示の機会をいただきました。それがきっかけで、その後、老舗の骨董屋さんともお仕事をさせていただくことになりました。浅井さんと村越さんが、ほぼ同時に私を見出してくれたのです。ですから、この2人には足を向けて寝られません。

ーミヤケさんはまだキャリアが浅いのにも関わらず、その後すぐエルメスと仕事ををされていますよね?

ミヤケ:そうですね。エルメスのウィンドウをデザインしたのは2007年で、私の次のターニングポイントになりました。2001年のオープン以来、エルメスは年に2~3人のアーティストやデザイナーにエルメス銀座店のウィンドウのデザインをお願いしていました。その一人に私が選ばれたのです。。当時エルメスのディレクターを務めていた方が、Bunkamura Galleryで行っていた私の個展を見てくださり、「通常は平面の作家には(ウインドウディスプレイを)アサインしないんだけど、展示を見たところミヤケさんは空間把握能力が抜群だからやってみませんか?」と声を掛けてくださいました。全く未経験の分野でしたが、空間構成的なことには興味があったので引き受けさせていただきました。その2007年は、私のほか吉岡徳仁さんと名和晃平さんがウインドウでの展示をされ、私は5月から7月までを担当しました。5月と言えば鯉のぼり、また鯉と言えば厳しい滝を登り切った鯉が龍になるという「立身出世」を意味するおめでたい話があります。また龍と言えば、中国の絵描きが龍の絵を描いた際に仕上げの目を描き入れた途端に、その龍が絵から抜け出て飛んで行ったという「最後の肝心な仕上げ」を意味する話があります。私は「登竜門」ならびに「画竜点睛」という言葉の由来となった、この二つの故事を組み合わせ《雨奇晴好》と題したディスプレイを行いました。メゾンエルメスが面している銀座の晴海通りは毎日大勢の人々が通るので、私が行っていることを不特定多数の人々に見ていただくきっかけになったと思います。エルメスの方が私にチャンスをくださったおかげで、その後、企業とのコラボレーションなどの商業的な分野でのお仕事が増えました。その後2012年に、三重県の片岡温泉を「アクアイグニス」という総合リゾート施設にするプランに関わっていた建築家の赤坂和也さんから、私の作品をその施設の入り口に設置したいという依頼がありました。しかし私は場所と時間を読み込んで制作するサイトスペシフィックな作家なので、まだどんな空間になるのかが決まっていないことを聞き、お断りしたんです。するとアクアイグニスの社長から、作品制作だけでなく空間設計ごと私に任せたいと依頼されました。私は建築家でもインテリアコーディネーターでもないので戸惑いましたが、元々空間を扱うことが好きだということもあり、引き受けることにしました。しかし私1人ではできないので、インテリア・布コーディネーション・ブックセレクトなどが専門の複数のアーティストによる10人の仲間を連れて行き、私はアートディレクターとして温泉棟と宿泊棟のアートディレクションと制作を行いました。異業種の人が分業で関わり、最終的に調和のある形に整えていくのは本来の日本美術の在り方なので、そういう意味では自然な形で取り組んだとも言えるのですが、初めての経験でもありとても大変でした。しかしインスタレーションの制作同様、空間と対話をする仕事でしたので面白かったですし、良い経験になりました。アクアイグニスは集客的にも大成功を収めたので、それ以降こういった空間デザイン的な仕事を依頼いただくようになりました。私は生活の中に美術が溶け込んだ住居環境が望ましいと考えているので、そうしたことに関われる仕事は積極的にやりたいと思っています。

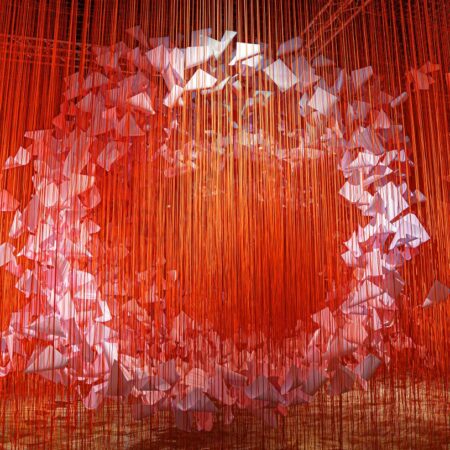

雨奇晴好 展示風景:銀座メゾンエルメス ウィンドウディスプレイ 2007年 写真提供:エルメス 撮影:淺川敏

ー2011年の東日本大震災は、ミヤケさんにとってまた新たな転機となったそうですね。