細江英公

インタビュー・文=藤田博孝

2017年1月11日発行『ONBEAT vol.6』掲載

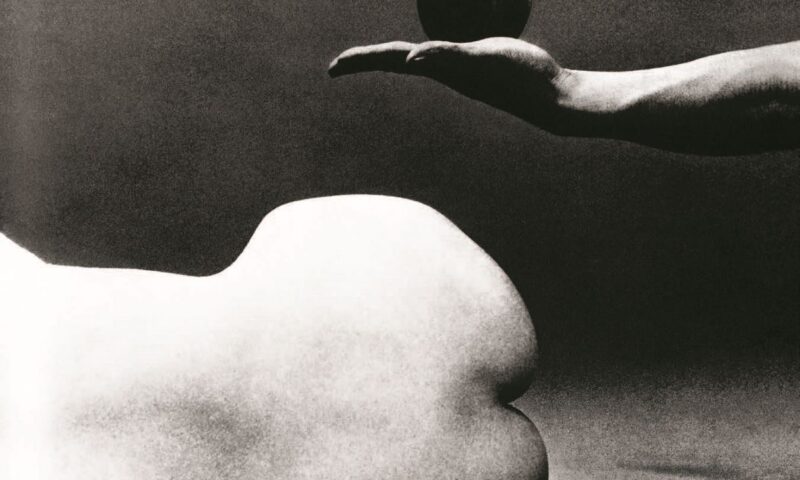

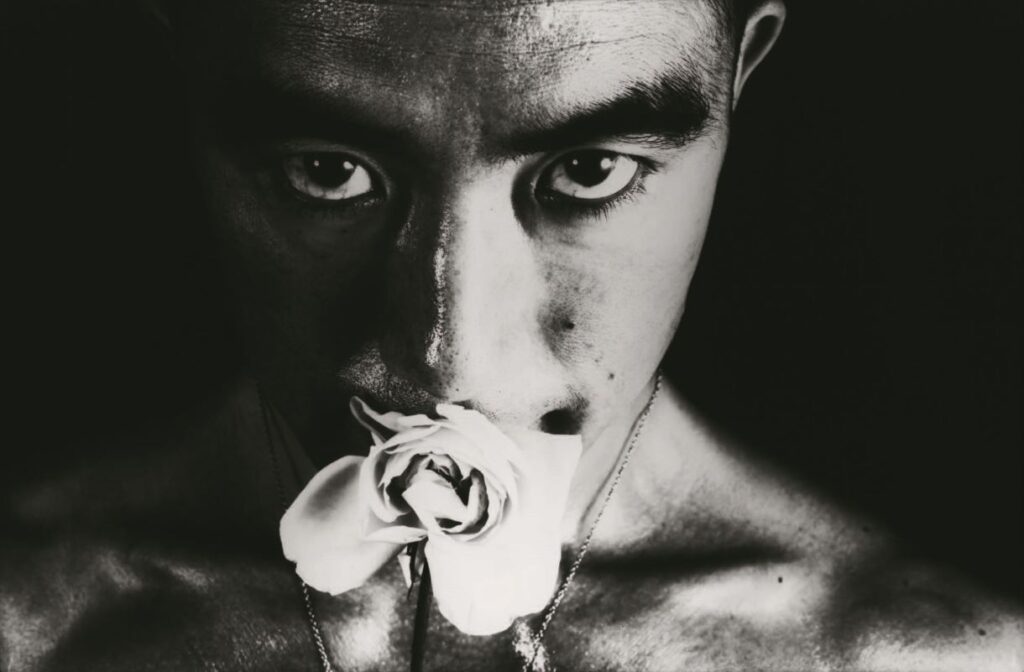

《おとこと女 作品24》 1960年

小説家の三島由紀夫を撮った『薔薇刑』や、舞踏家の土方巽を撮った『鎌鼬』といった写真集を発表し、2003 年には英国王立写真協会より、「生涯にわたり写真芸術に多大な貢献をした」として特別勲章を授与された写真家・細江英公が、稀代の芸術家たちとの思い出や、写真芸術を語る。

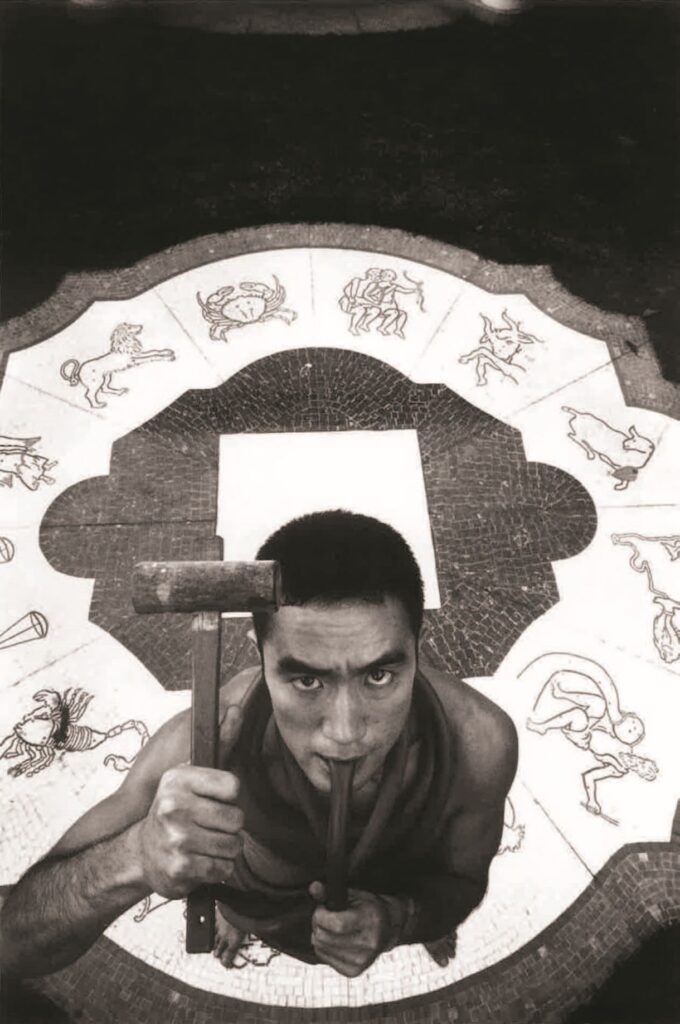

「細江英公序説」ー三嶋由紀夫

或る日のこと細江英公氏がやつて來て、私の肉體をふしぎな世界へ捋し去つた。それまでにも私はカメラの作りだす魔術的な作品を見たことはあつたが、細江氏の作品は魔術といふよりも、機械による咒術の性質を帶びてをり、この文明的な精密機械の極度に反文明的な使用法であり、私がそのレンズの咒術によつて連れ去られた世界は、異常で、歪められて、嘲笑的で、グロテスクで、野蠻で、汎性的で、しかも見えない暗渠の中を、抒情の清冽な底流がせせらぎの音を立てて流れてゐるやうな世界なのであつた。

いはばそれはわれわれの住んでゐる世界とは逆で、われわれが世間的な體面を尊び、公衆道徳と公衆衛生に意を須ひ、從つてその地下に醜惡汚穢な下水道をうねらせた世界に住んでゐるのに反して、氏が私を捋し去つた場所は、裸で、滑稽で、陰惨で、残酷で、しかも裝飾過多で、目をおほはせるほど奇怪な都市でありながら、その地下道には抒情の澄明な川水が、盡きることなく流れてゐるのである。

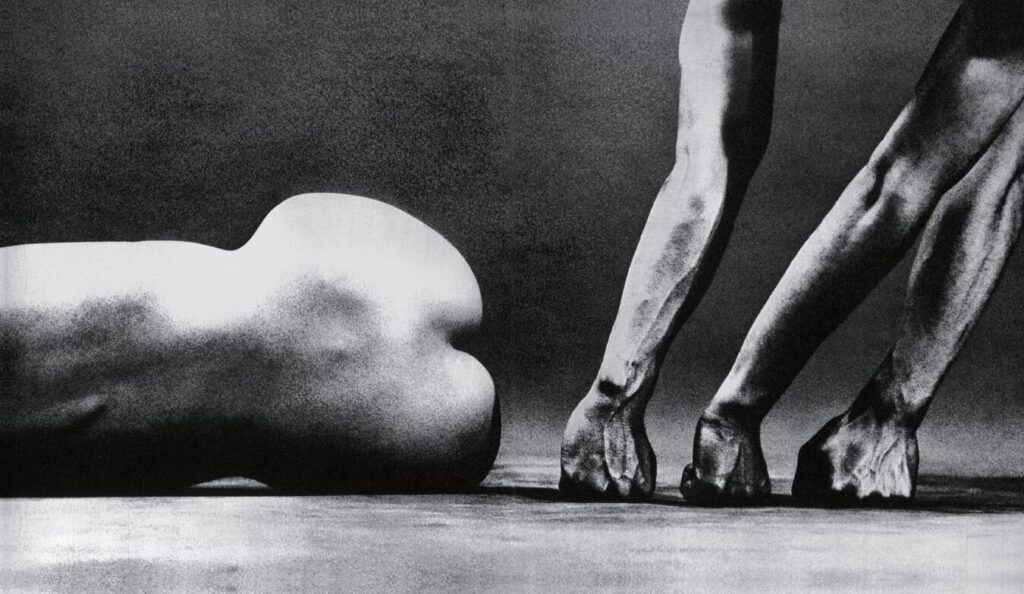

《薔薇刑 作品6》 1961年

さうだ。私が連れて行かれたのは、ふしぎな一個の都市であつた。どこの國の地圖にもなく、おそろしく靜かで、白晝の廣場で死とエロスがほしいままに戲れてゐるやうな都市。─われわれは、その都市に、一九六一年の秋から、一九六二年の夏まで滯在した。これは細江氏の、カメラによるその紀行である。

細江氏のカメラの前では、私は自分の精神や心理が少しも必要とされてゐないことを知つた。それは心の踊るやうな經驗であり、私がいつも待ちこがれてゐた狀況であつた。小說家が言葉を使ひ、作曲家が音を使ふやうに、氏はカメラを媒體として、被寫體の置かれる狀況の多様な組合せと、この組合せを可能にする光りと陰とを驅使するのであつた。つまり氏の使ふ言葉、氏の使ふ音はかうだつたのである。對象の持つ種々な意味を剝脫して、無意味な配列の内へ投げ込み、この無意味の相互の反映が、一定の光りと陰との秩序を回復すること。そこではじめて言葉や音のやうな、作品の構成要素の抽象性が獲得されるが、そのためには、前提要件として、對象がまづ剝脫されるべき意味を持つてゐなければならぬ。

─ 細江英公写真作品『薔薇刑』より抜粋

《薔薇刑 作品32》 1961年