椿 昇×名和晃平 ARTISTS’ FAIR KYOTOを語る

聞き手=藤田博孝(ONBEAT編集長)

構成・文=成富彩乃

2022年11月3日発行『ONBEAT vol.17』掲載

アーティスト自身が企画から運営、現地直販するという、全く新しいスタイルのアートフェアとして2018年に誕生した「ARTISTS’ FAIR KYOTO」。その立ち上げから過去5回の開催に至るまでディレクターを務めてきたアーティストで京都芸術大学教授・椿昇と、アドバイザリーボードを務める彫刻家・名和晃平に同フェアの活動から京都におけるアートシーンについて話を聞いた。

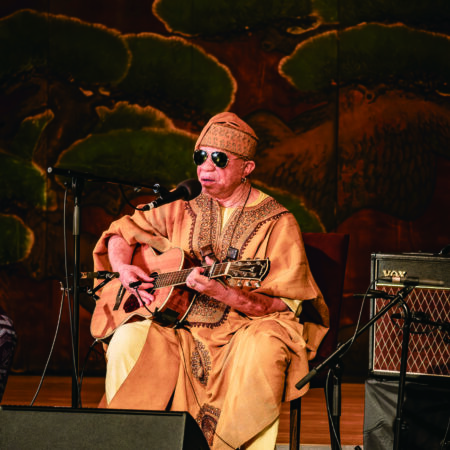

名和晃平(左)と椿昇(右)対談風景。Sandwichにて。 撮影:藤田紘那

京都で進むアートエコシステムの確立

藤田:「ARTISTS’ FAIR KYOTO」をスタートさせた動機についてお聞かせください。

椿:まず「AFK」の前段として、12年前に京都芸術大学の卒業展をアートフェア化したということがあります。以前セントラル・セント・マーチンズの卒展を訪れたところ、アーティスト自身がその場でプレゼンして販売したり、就活していたりと、まるでアートフェアのような雰囲気でした。帰国すると急遽理事長から美術工芸の学科長になるよう言われたので「僕が好きなようにしても良い」という条件提示を受け、まず卒展をアートフェアに変えました。当時は他の教員や学生たちにさえ反発を受けることもありましたが、今ではファンも増え、学生や教員同士でのコレクションが活発になるなど自立的なマーケットになっています。僕はアートというものは、農業などと同じで、絵筆があれば生活できる、すごく根本的な仕事の一つだと思っていますので、トップランナーになりうる学生はきちんと稼げるように、それが無理な学生でもきちんと就職できるように、アウトプットまで責任を負いたいと思っています。京都芸大は理事長の鶴の一声で、通信教育を導入することや、就職率を上げることにも成功していますが、トップランナーを育てることはそれとはまた別なので、その部分を僕が担ってきました。程なくして大学の卒展の様子を見た京都府から、アートフェアを立ち上げる計画を打診されたので、卒展のときと同様、「ディレクターの僕を放し飼いにする(笑)」という条件でアーティストオリエンテッドの「AFK」をスタートさせました。瀬戸芸小豆島での経験(椿は「瀬戸内国際芸術祭 2013」では、小豆島の「醤の郷+坂手港プロジェクト」においてエリアディレクターを務め、約20組の参加クリエイターのディレクションを手掛けた)もあり、まず経済的にある程度自立すれば、持続可能になると信じてやっています。

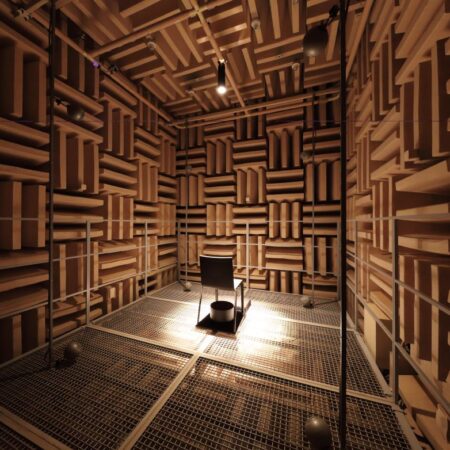

ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022会場風景(京都府京都文化博物館 別館)

藤田:そんな「AFK」の大きな特徴として、名和さんをはじめ、塩田千春、宮島達男、ヤノベケンジなど国際的に活躍するアーティストたちがアドバイザリーボードを務め、彼らによって推薦された若手作家や、公募枠から選ばれた作家が出品する点が挙げられます。名和さんがこのアートフェアに賛同された理由は何ですか。

名和:椿さんが学科長になって改革していなかったら、20〜30年先も美大の教育は変わらないままだったかも知れません。椿さんやヤノベさんのようなやんちゃな先生がいるからこそ、共に教育に携わることを続けたいと思います。椿さん、ヤノベさんと議論を交わす中で、大学の座学や実技で教えられることと、実際社会に出てから創作の現場で直面するリアリティとのギャップをなくすために、早くから学生たちにはアートシーンや、現場の厳しさ、サヴァイブの仕方を肌で感じてもらう場を設けようという話になり、「ULTRA FACTORY」という教育機関を学内に設けました。アートプロジェクトに長期で参加し、実際に体験する方が、カリキュラムの中で部分的に教えるよりもずっと情報量が豊かで、教育としても一番効果があると考えたからです。その第一弾として僕は「Sandwich」というクリエイティブ・プラットフォームを作ることを目標とした「ULTRA_Sandwich」プロジェクトを立ち上げました。つまり「ULTRA FACTORY」と「Sandwich」はスタートが同じなんです。現在では「Sandwich」は僕の活動拠点であると同時に、週末や夏休みには学生たちがやってきて、ワークショップやプロジェクトを行っています。「ULTRA FACTORY」は教育プロジェクトであると同時に、アートのリアルな現場と接続した社会実験の要素も含んでいます。 「AFK」は、こうしたプロジェクトの延長線上に位置付けられるものだと思っています。それが京都府などと連動して、実装化されていったのがこの数年だと思うんです。「AFK」は、「こういうプロジェクトをやるから推薦者になってくれ」という椿さんの声に賛同したアーティストたちが垣根を越えてアドバイザリーボードとして集まり、そこに「先輩たちが言うならやってみようかな」と、若手アーティストたちが乗っかってくれました。ギャラリーやキュレーターではなく、アーティストが立ち上げたという点が特徴です。構造的にも結構掟破りなので、ギャラリーやディーラーからいろいろと反発があるだろうなと予測される懸念点も、椿さんは見越していたんじゃないでしょうか。「AFK」はアートプロジェクトとしても、社会実験としても、さらには教育的コンテンツとしても捉えることができます。僕は「AFK」そのものが椿さんの作品のようだと思っています。例えば国公立の教授職は一旦就任すると任期はとても長く、カリキュラムの刷新やコースの再編は非常に時間がかかります。京都芸術大学で、そこの部分を椿さんがブルドーザーのように丸ごとザーッと変えていくさまはすごかったです。