林信行の「22世紀に残すべき価値」

第二回 アートの潮流を変えるAI時代の到来

2023年5月16日発行『ONBEAT vol.18』掲載

林信行

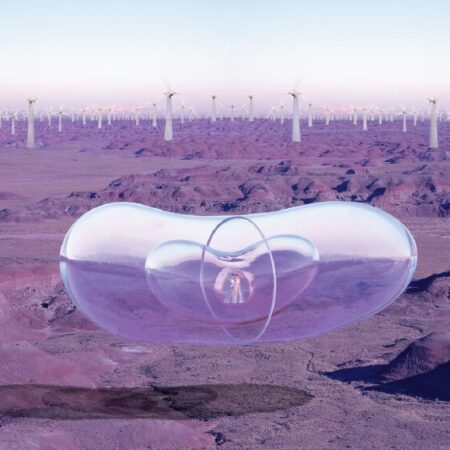

本連載では、既に評価の定まった価値の高いもののみならず、これから起きる新たな潮流や、それによる価値観の変化を見つめながら全体を俯瞰し、「22世紀に残すべき価値」かどうかを読者の方々に判断してもらう一助にしたいと思っている。今回のテーマである「AIを使ったアートの制作」は、どんな色も自由に描けるようにした合成顔料の発明、屋外で絵を描けるようにしたチューブ絵の具の発明、そしてカメラの発明に続く大きな発明であり、今まさに衝突しようとしているアート界を一変させる隕石だと言えるかもしれない。

アートはテクノロジーに挑み、テクノロジーはアートに閃きを与える

これは映画「トイストーリー」などのコンピューターアニメーションを制作するピクサー社を一躍有名にしたジョン・ラセター監督に聞いた彼の座右の銘だ。

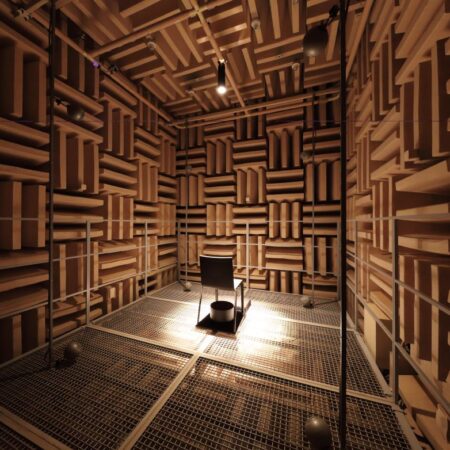

いわれてみればアートの歴史は、表現するための技術の進歩と、その技術で生み出された新しい表現の切磋琢磨の歴史とも捉えることができる。絵を描く道具も素手から棒、絵筆、エアブラシと進化を続け、第二次世界大戦後は、画面に表示されるだけで実態を持たないコンピューター絵画も誕生し始めている。戦後美術を体系的に収集する東京都現代美術館のコレクションの一つに、東京画廊の展覧会「Media Transformation through Electronics」のポスターがある。これは1968年に開催されたおそらく日本で最も古いコンピューターアート展だ。複数の大学の学生が集まり結成したCTG(Computer Technique Group)が、プログラムに描かせた絵画作品を展示していた。その後1979年には、河口洋一郎が自己増殖する造形理論「グロースモデル(The GROWTH Model)」を考案、これを用いたカラフルで立体的な空想上の生物の作品が世界から注目を集めた。こうしたコンピュータープログラムを使った絵の描画や加工は、今日ではプログラミングの知識がなくても、パソコンやスマートフォンのアプリで簡単に利用できる。

Courtesy of The Next Rembrandt

Courtesy of The Next Rembrandt

ただ、そんなコンピューターによる表現技術が、今、AI技術の発展によってある一線を越えようとしている。AIという概念は戦後すぐに誕生したものだが、人間の脳の構造を模したディープラーニングという技術を、性能が飛躍的に向上した現代のコンピューター上で動かすと、驚くような認識能力を発揮することが2006年頃に判明。その頃にはインターネット上に膨大な情報が蓄積されていたこともあり、それらを学習させることも可能になった。2012年にはGoogle社のコンピューターが、非常に多くのバリエーションがある猫の顔を概念としておぼろげに理解。それ以後、AIはさまざまな画像をかなり高い精度で認識できるようになった。2014年には「敵対的生成ネットワーク」という技術が世界的注目を集めた。絵を描くAIと、人間に負けない審美眼を持つ識別AIのアルゴリズムをコンピューターの中で戦わせるという技術だ。識別AIが良しとするまで絵の精度をブラッシュアップさせるこの技術で、AIが生成する絵の精度が飛躍的に向上した。2016年にはオランダのデルフト工科大学やマイクロソフト社、マウリッツハイス美術館、レンブラントハイス(レンブラントの家)美術館らが「The Next Rembrandt」(次のレンブラント)*というプロジェクトを立ち上げた。