「Osaka Art & Design 2025」が「Overlaps ~重なる夢中~」をテーマに

梅田・堂島・中之島・京町堀・本町・心斎橋・なんば・阿倍野 他にて開催中!

文=ONBEAT編集部/クレジットの無い撮影=藤田紘那

OAD事務局提供

大阪の街を巡りながらアートやデザインに出会う周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2025」。3回目となる今年は6月24日(火)まで4週間にわたって開催されている。

今回は阿倍野まで拠点を拡大し、大阪の主要エリアの約60か所のギャラリーやショップ、商業施設などを舞台に気鋭のクリエイターによる多彩な作品が登場。美術館を巡るようにアートや家具、ファッションなどを鑑賞し、本当に気に入ったものを購入できるチャンスもあり、大阪で過去最大級のアート&デザインの祭典となっている。

「Osaka Art & Design」(以下、OAD)は2023年にスタート。2024年は70組の出展者、582名のアーティストやデザイナーが参加し、43万人を超える来場者でにぎわった。今年はより多くの賛同を得て、主催への参画団体も増え、スケールアップしての開催となる。OADは大阪にあふれるクリエイティブな魅力を世界に向けて発信し、関西圏のアート&デザインシーンを活性化させることを目指している。イベントを通じて、人と作品、人と人、作品と作品との出会いや交流、そしてそこから生まれる新たな価値を育んでいく。

2025年のテーマは「Overlaps ~重なる夢中~」

「あなたには、夢中になれるものがあるだろうか。時間も寝食も忘れて、無我夢中で没頭するとき、その情熱は途方もないエネルギーを生み出す。一人ひとりの夢中が重なり合うとき、エネルギーは共鳴とともに増幅し、やがて世の中を大きく変える原動力となる。記念すべき大阪・関西万博の年。世界中の人々が集まり、交わるこの街で、どんな化学反応が生まれるのだろう。型破りでユニークな感性あふれる大阪の地で、いま、アートとデザインの新たな時代が始まる。」

OAD事務局提供

開催概要

会期:2024年5月28日(水)- 6月24日(火)

エリア:梅田、堂島、中之島、京町堀、本町、心斎橋、なんば、阿倍野 他大阪市内各地

会場: オープンスペース、パブリックスペース、ギャラリー、インテリアショップ、百貨店、商業施設 など

主催:大阪アート&デザイン2025実行委員会

株式会社近鉄百貨店 / JR 西日本ステーションシティ株式会社 / 株式会社髙島屋 大阪店 / 株式会社大丸松坂屋百貨店 / 南海電気鉄道株式会社 / 阪急電鉄株式会社(業務代行:阪急阪神不動産株式会社)/

株式会社阪急阪神百貨店 / 一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメント

出展者:国内外のアーティスト、デザイナー、プロジェクト、ブランド、インテリアショップ、企業 など

プロデュース:総合プロデューサー 青木昭夫( DESIGNART )

キービジュアルデザイン:矢後直規

プログラム

今年は「宮田彩加×廣田碧」のコラボレーションによる大阪梅田ツインタワーズ・ノース 1階 コンコースと阪急うめだ本店 コンコースウィンドーが一体化した展示など、市内各所のオープンスペース/パブリックスペースを舞台としたインパクトあるアート展開が注目。さらに、ポーランド共和国アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュートのプロジェクトから、新進気鋭のファッションデザイナー兼アーティストとして目覚ましい活躍を見せるヨアンナ・ハヴロットのインスタレーションや、ポーランド出身の科学者キュリー夫人を取り上げた笹岡由梨子の展覧会も。

本レポートでは、開催中の一部のプログラムをピックアップしてご紹介する。

アダム・ナサニエル・ファーマン Adam Nathaniel Furman 「A Forest of Delight」(グランフロント大阪 うめきた広場)

OAD事務局提供

『A Forest of Delight』は、うめきた広場に設置された円柱のシンプルな集合体。その高さのバリエーションや、明るく大胆なコントラストの色使いによって、都会の中心部に逃避的で楽しい感覚をもたらすことを意図している。この広場に足を踏み入れると、花々が咲き始めた春の日に森へ迷い込むように、訪れた人々は鉄と石とコンクリートが織りなす灰色の都市景観から、一瞬、はかない喜びと子供らしさの世界に誘われる。ほんの一瞬だが、それ自体がとても素晴らしい体験となるだろう。

詳細:https://www.osaka-artanddesign.com/programs/detail/d_002

山本太郎 Taro Yamamoto ×京都美術工芸大学 Re:Classic 古くて新しい暮らしの提案(髙島屋大阪店 4階 ローズパティオ)

京都美術工芸大学の特任教授でニッポン画家でもある山本が、2025年2月に行われた卒業制作展の中から学生の作品をセレクトし、自身の作品と一緒に展示。

テーマは「Re:Classic 古くて新しい暮らしの提案」。工芸の手法を使って、現代的な生活にもなじむような作品を中心に展示している。キーワードは「伝統性/現代性」「工芸」「暮らし」。学生作品としてではなく、若手アーティストの1作品として提示できるデザイン性の高い作品を選定。

カラフルな色のタペストリーを用いた空間デザインに関しては、卒業生で現在大学で助手をやっている岩松氏の卒業制作をベースに、今回の空間に合うように空間インテリアコースの教員の東雄一郎が監修をした。

詳細:https://www.osaka-artanddesign.com/programs/detail/a_012

OAD事務局提供

|

|

|

| OAD事務局提供 |

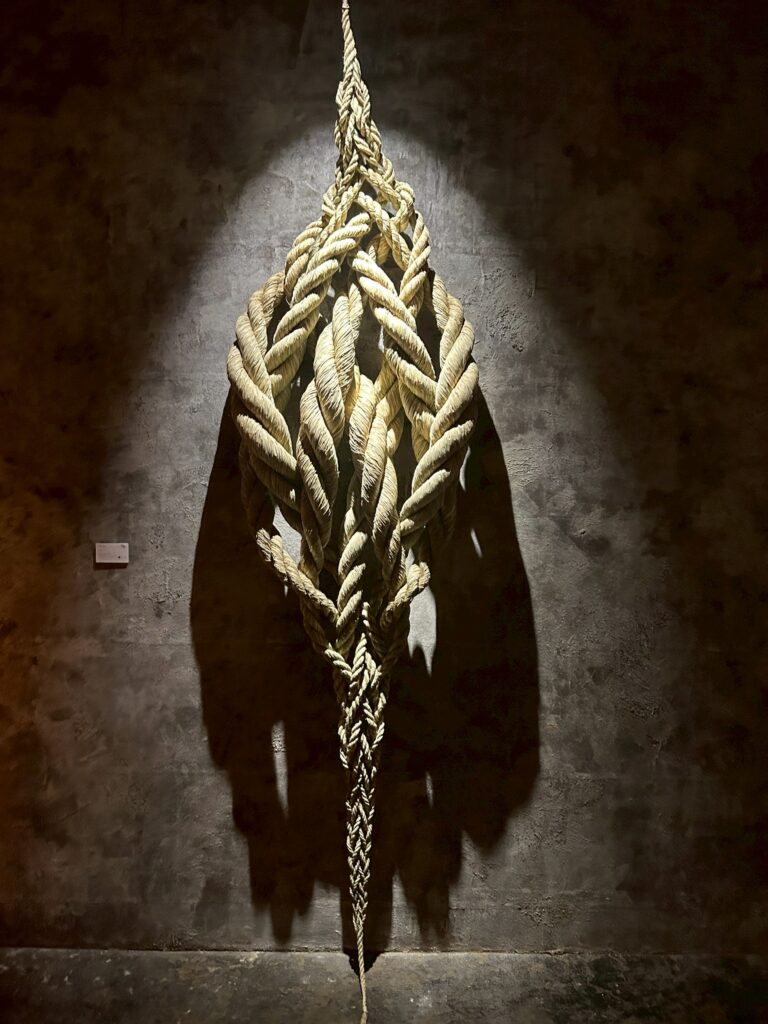

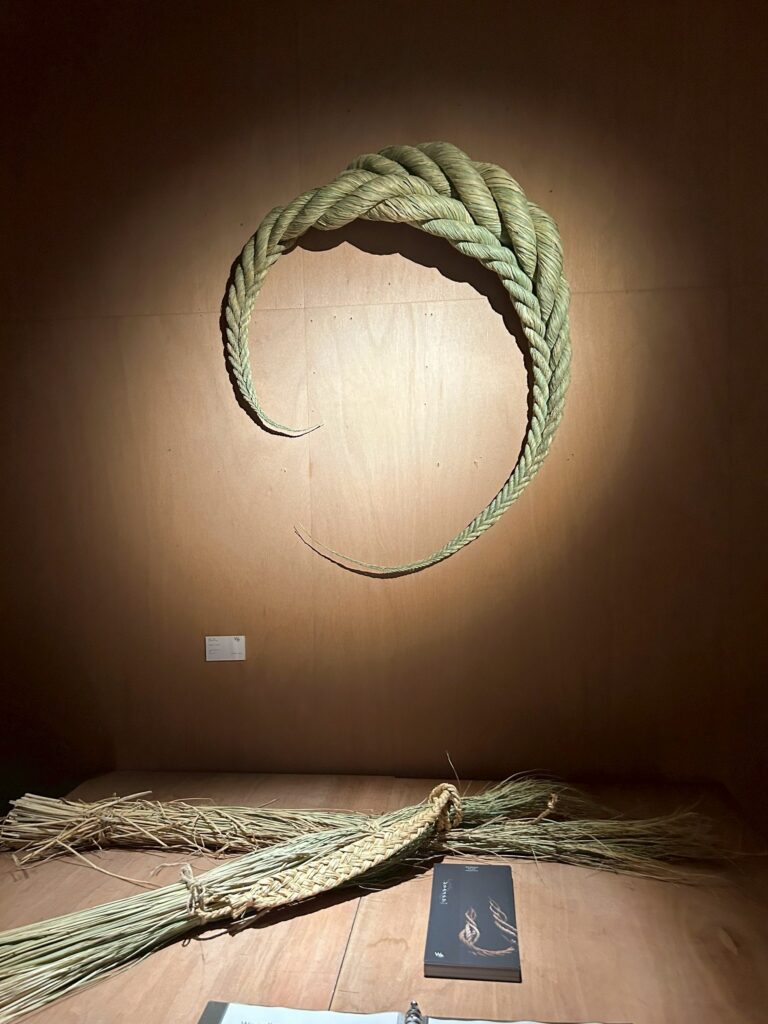

藤井桃子 Momoko Fujii 個展 「シリクメナワ 2025」(Wa.gallery)

OAD事務局提供

“尻久米縄”とは端を編んだまま切らないでおく縄と言う意味であり、誰もが知る“しめ縄”のこと。神様のいる神聖な領域と私達のいる俗世とを隔てる境界、神様の宿る場所や依代(よりしろ)を表し、災いやよくないものが入ってこない、または出ていかないようにする結界としての意味を表す。目に見えない空間や世界までも仕切る不思議な力があると考えられているしめ縄。そんな神聖な藁と長い年月をかけてじっくりと向き合い、神事にも携わってきた作家が今表現し伝えたい事を“シリクメナワ2025”と題しWa.galleryで作品を発表している。

詳細:https://www.osaka-artanddesign.com/programs/detail/b_003

|

|

作家の藤井は京都出身で、現在花背というところに住んでいるという。親戚の田んぼを借りて稲作から始め、育てたお米(アサヒモチ)の稲藁を材料に、藁細工の技術をもとにアート作品を作っている。藁細工は縄文時代から続いている日本人にとっては欠かせない文化としてずっと根付いてきた。15年前に地元のお年寄りの方に藁細工を習ったのがきっかけで、歴史的な面に惹かれ、可能性を感じて今まで続けてきた。昔から根付いた技術で、その技術をアレンジするのではなく形とか発信の仕方を自分なりに伝えているという。神事にも使われる藁はとても神聖なもので、神様が宿る草だと考えている。昔の人は稲作をして、そのお米を食べて、日々感謝を忘れずに、神様が近い存在だったのだろう。藤井は稲わらから強くエネルギーを感じ、見る人にとっても幸せな、心が浄化されるような気持ちになってほしい、その藁の文化をアートとして身近に伝えていきたいという思いで制作をしている。