藤田嗣治の芸術を「写真」というキーワードに再考する初めての展覧会

「藤田嗣治 絵画と写真」

文、写真=ONBEAT編集部(一部プレスリリース等参照)

「絵画と写真につくられた画家」「写真がつくる絵画」「画家がつくる写真」の3つの視点から藤田嗣治を紐解く。

1988年、駅を単なる通過点ではなく香り高い文化の場として提供したいという願いのもと、東京駅丸の内駅舎内に誕生した東京ステーションギャラリーは、開館以来、東京駅の歴史を体現する煉瓦壁の展示室をもつ美術館として親しまれている。

今回この東京ステーションギャラリーで行われる「藤田嗣治 絵画と写真」は、過去に大小様々な形で開催されてきた藤田嗣治の展覧会の中でも初めて「写真」をテーマにした内容となっている。そもそも近代の画家は写真を良く使ったと言われているがそれを検証する機会はあまり多くない。

本展は、その貴重な機会の1つとして、藤田嗣治と写真の関係を「絵画と写真につくられた画家」「写真がつくる絵画」「画家がつくる写真」の3つの視点から紐解く。

本レポートは東京ステーションギャラリー学芸員・若山満大氏の解説も含めて、本展の魅力を紹介する。

また、ONBEATでは特別招待チケットをプレゼント!下記フォームよりご応募ください。

※応募多数の場合、予告なく締め切る場合がございます。

※当選者の発表は、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

こちらのチケットプレゼント企画は8月5日で応募を締め切りました。多数のご応募をいただきありがとうございました。

プロローグ

藤田は1886年、明治19年に生まれ、明治20年代に少年、青年時代を過ごし、明治20〜30年代を活動してきた。この時期は、 世界の映像文化に大きな変化があり、その一つとして、巷に写真を撮る人が増えたということがあげられる。日本では、現像を行ってくれる写真屋さんなどの登場によって、飛躍的にアマチュア写真家の数が増えたと言われている。新聞の中に写真が入り始めたのも明治20年代頃。東京に生まれた藤田であれば、 およそ早い段階から、絵入りの新聞にも出会っていたと考えられる。また、1900年には、私製絵葉書が解禁されて、それまで以上に絵葉書というのが身近になった。そういう映像が氾濫する時代の端緒になるような、明治20年頃という時代に藤田は生まれて、成長していく。

そして、パリに渡ってから、 藤田は自分でも積極的に写真を撮ったり、写真家や、あるいはカメラを持っている人に撮られるという経験もたくさん積んできた。その過程で、もう一つ重要なことが、 写真を芸術として扱う、芸術家たちとの出会いと交流。 その代表格に、マン・レイやベレニス・アボット、 あるいはボリス・リプニツキや、 アンセル・アダムスという人たちがいる。そこで藤田は、自分の中の写真感をアップデートしていきながら、自分と写真との関わり方というものを探っていく。

1)絵画と写真につくられた画家

藤田は時代の寵児として多くのメディアを賑わせたが、そのアイコニックな風貌を世に知らしめたのは、何度となく描かれた自画像や繰り返し複製され流通した自身の肖像写真だった。それらは、極東からパリへやってきた無名の画家が世界の第一線に躍り出るために講じた、巧みな「メディア戦略」だったといえる。藤田が自分自身を描写した絵画と写真を通して、「見られたい自分」をつくり出し、セルフブランディングしていくプロセスを跡付けている。

ドラ・カルムス《藤田》1925-29年頃 東京藝術大学所蔵 (プレス提供)

フランス社会に対してはエグゾチックな東洋人であり、西洋画家であると。そして戦争、軍国主義真っ只中の日本に帰ってからは頭を刈り上げて丸坊主にした。藤田の千変万化する姿は人によっては狡猾に感じたり、絵がうまいだけではなく、社会に、世に出るために努力や戦略を練ったんだと感心するかもしれない。そのように、藤田がどんな人物であったか改めて思いを馳せられる展示となっている。

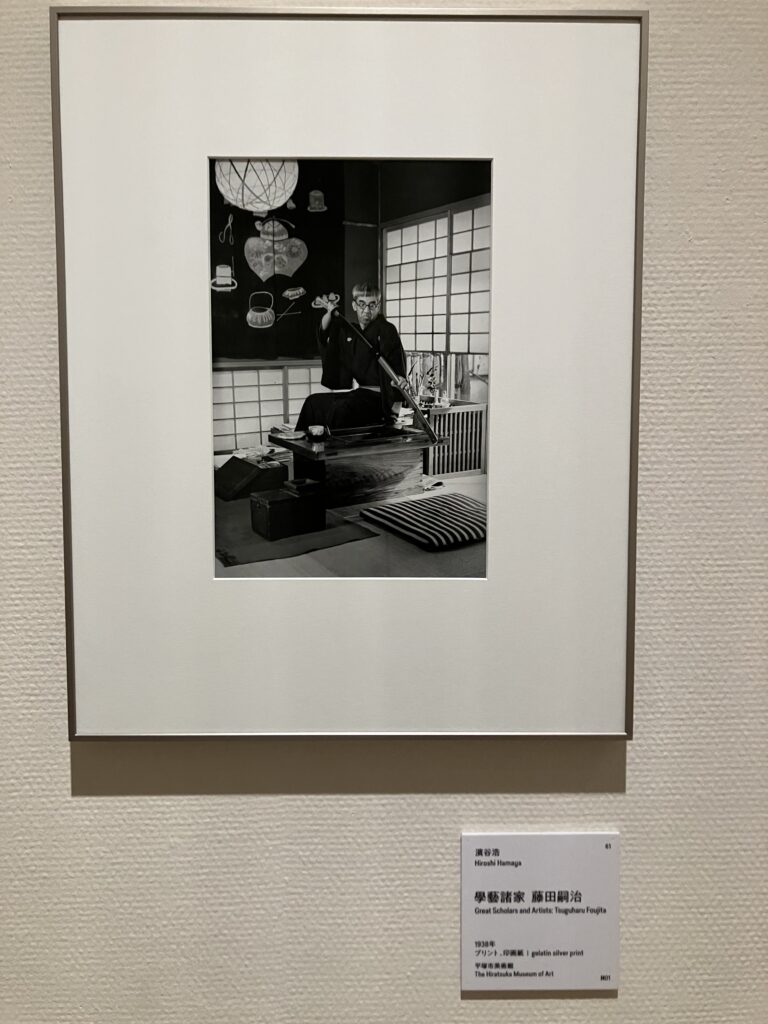

濱谷浩《学藝諸家 藤田嗣治》1938年、平塚市美術館蔵

2)写真がつくる絵画

多くの画家がそうであったように、藤田もまた写真を絵画制作に活用した。藤田は旅先でスケッチの代わりに写真を使い、世界のあらゆる風景や人々の姿を記録した。そして写り込んださまざまな細部は、必要に応じて写真から切り出され、数多の絵画作品へと転用されていった。本展では絵画に現れた写真の断片を探り当て、藤田の写真活用のプロセスを検証している。

3階展示風景 ©Hayato Wakabayashi(プレス提供)

今回、主にメゾン=アトリエ・フジタが所蔵する藤田が戦前に残した2000枚近い写真を調査し、その中から絵画と関連する写真を見つけてきたという。例えば中国で撮ったある写真の中の女の子の顔だけが 切り取られて絵画の画面に転移され、下は全く違う女性のものに変わっていたり、特定の男性の顔が全く違う別の絵画に同じ角度で使われていたりとか。私達は芸術家の作品、絵画は一人の天才が一気呵成に感性を駆使して描き上げたようなイメージを勝手に持ってるかもしれないが、実は色と形の順列や組み合わせであり、写真からパーツを切り出して、別のパーツを組み合わせたり、色を変えてみたり。一枚一枚の絵画が構成的に作り上げられていることがわかる。感性だけではなく、理性や論理といった思考も含めて絵画はできる。少なくとも藤田はそのように絵画を作り上げていったことを知ることができる展示になっている。

2階展示風景 ©Hayato Wakabayashi(プレス提供)

3)画家がつくる写真

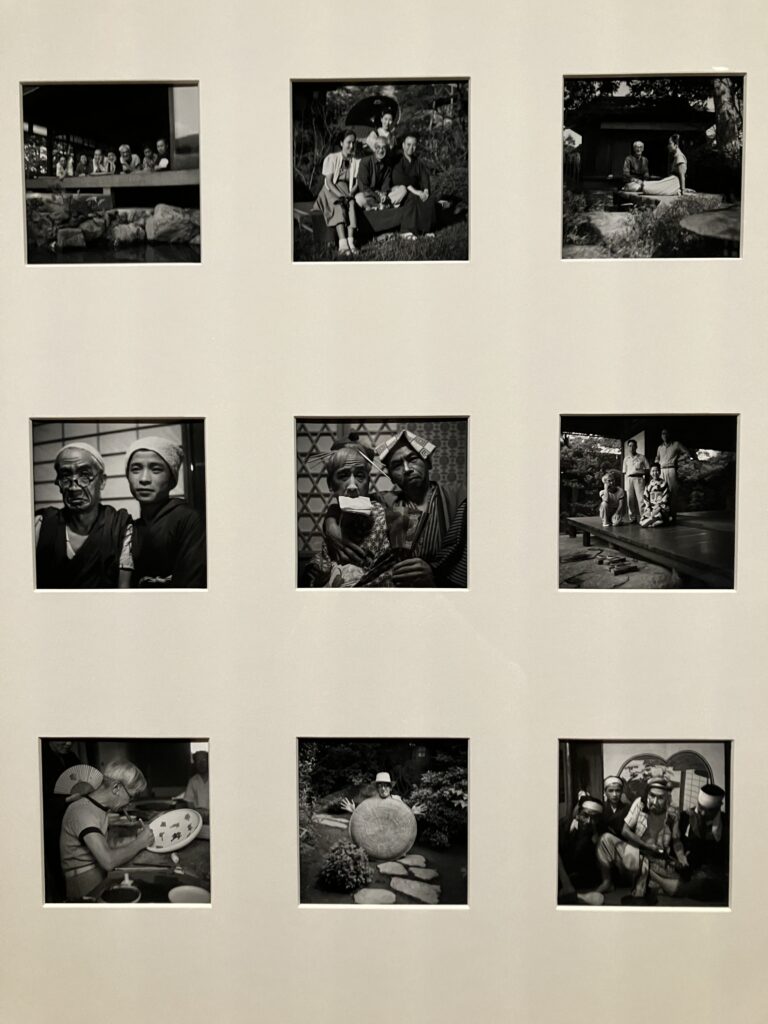

いくつかのカメラを所有していた藤田は、生涯にわたって数千点におよぶ写真を残した。華やかなパリ、情緒ただようラテンアメリカ、活気あふれる北京、そして日本。世界中を旅した藤田の写真は、彼の絵画に勝るとも劣らない魅力を備えている。本展では、日本とフランスに所蔵されている藤田の写真の中から珠玉のスナップショットを厳選。藤田の感性を知る“もうひとつの入り口”として、彼が手がけた写真を紹介している。

藤田嗣治《市街 バスの前の人々》1955年 東京藝術大学所蔵 (プレス提供)

藤田は1930年代、40年代にも写真を撮っていたが、1950年代からはカラー写真を撮り始める。 このカラー写真は、当時出始めたカラーリバーサルフィルム、いわゆるポジフィルム(スライド)。藤田自身、スライド映写機で撮影した写真を見ており、今回の展示でも藤田が撮ったリバーサルフィルムを藤田と同様に鑑賞する形になっている。

藤田は1930年代から40年代にかけて、パリから南米、ブラジル、アルセンチン、ボリビア、ペルー、メキシコ、アメリカ、太平洋を越えて中国、日本を経由して東南アジアと日本の各地を旅した。1950年代のパリにもう一度帰った後もヨーロッパ各地を旅行して、数多くの写真を撮影。 そのカラー写真は、日本の写真家、木村伊兵衛に発見され、日本に紹介される。木村伊兵衛が藤田の写真を素晴らしく評価したのはその色の構成。 当時、1950年代にカラーフィルムの普及が始まったばかりで、それまでモノトーン、モノクロームの世界、明暗を基準に画面を作ることを基本にしていたプロの写真家にとっても、カラーフィルムを使うには一苦労だった。 藤田は二十数年カメラを扱ってきたという基礎的な能力と画家としての素養、色彩構成力を持ってカラー写真を作り上げていくことができた。その結果、日本の写真家の中で非常に大きな話題になり、当時の写真家や写真評論家から非常に高い評価を受けた。

本展では、メゾン=アトリエ・フジタが所蔵する約2000枚のネガに加え、東京芸術大学が所蔵する2900枚のカラーリバーサルフィルム(カラースライド)を調査し、厳選した写真をプリントしたり、スライド映写機で映したり、写真がディスプレイでも紙でも見れ、光そのものとしても鑑賞する体験ができる展示となっている。

2階展示風景 ©Hayato Wakabayashi (プレス提供)

エビローグ

藤田は日本で戦中を過ごし、戦争画を描き、 陸軍や海軍、それから内閣諸法局、そん他軍部と協力関係を結びながら、文化宣伝の工作に協力していく。 戦後日本が敗戦をし、そのことを咎められ、 日本を去る決断をした。 その戦後の藤田を3人の人物が追いかけて写真を撮っている。フランク・シャーマン、阿部徹雄、清川泰次。

フランク・シャーマンはGHQ文官として日本にやってきたアメリカ人。 かねてから憧れていた藤田に接触をし、彼の生活を記録として写真にたくさん残した。 藤田は戦後いろんな人から攻撃を受け、戦々恐々と緊張した日々を過ごしていた面もあっただろうが、シャーマンは、気の合う仲間とどんちゃんやっている、楽しそうな藤田の姿を捉えている。このような姿はシャーマンの写真以外にはない。

1950年代、パリの生活モンパルナスにもう一度アトリエを構えた藤田を訪ねていったのが毎日新聞社の写真部長だった阿部徹雄。 彼は藤田のポートレートを白黒とカラーの両方撮影し帰国。彼の撮った藤田のポートレートを見ると、赤い帽子をかぶっており、それは藤田自身が自らかぶったものだと言われている。赤は進出色で、画面の中で競り出して見える色。藤田はポートレートを撮られる以上主役の自分に赤い帽子をわざわざかぶせて、カラー写真として映える絵作り自らやったと考えられる。それは藤田の画家としての配慮、あるいはカラー写真をたくさん手掛けてきた人として、どうやったらいい絵ができるかということ演出だったといえる。

1950年代、パリの生活モンパルナスにもう一度アトリエを構えた藤田を訪ねていったのが毎日新聞社の写真部長だった阿部徹雄。 彼は藤田のポートレートを白黒とカラーの両方撮影し帰国。彼の撮った藤田のポートレートを見ると、赤い帽子をかぶっており、それは藤田自身が自らかぶったものだと言われている。赤は進出色で、画面の中で競り出して見える色。藤田はポートレートを撮られる以上主役の自分に赤い帽子をわざわざかぶせて、カラー写真として映える絵作り自らやったと考えられる。それは藤田の画家としての配慮、あるいはカラー写真をたくさん手掛けてきた人として、どうやったらいい絵ができるかということ演出だったといえる。

清川泰次は画家であり、アメリカ留学の帰りにパリに寄って藤田に会いに行った。 彼はステレオ写真という双眼のカメラを使って撮影している、藤田をカラーで納めた珍しい7点。それまで自己演出でバチバチに決めた自分像、藤田像というものを発信いた藤田だが、清川の写真には年相応の、戦争あるいは社会の動乱を経験し、またパリにようやく落ち着けた1人の老人としての藤田が写っている。日曜日の昼下がりにわざわざモデルを呼んで絵を描いている画家の藤田の姿は藤田の側面を知る上で非常に貴重な資料である。

2階展示風景 ©Hayato Wakabayashi (プレス提供)

最後に藤田と家族にフォーカスを当てて展覧会は締めくくられている。

藤田のある一枚の自画像は自分の顔が大きく描かれていて、その背景に自分の父親の写真を写した画中画と 同じ背景に妻の君代さんの写真を下敷きにして描いた画中画がある。非常に尊敬し、藤田を経済的に援助し、惜しみなく応援してくれつつも、パリに残る判断をした藤田と意見が合わず絶縁状態となってしまった父親に結婚した妻を合わせるという機会は多くはなかっただろう。 当時の普通の家族を彼は営めなかった藤田は写真と絵画である種編集された家族アルバムのような作品を作り出す。人間関係の中で自分という存在がどう成り立っているのかということを確認する作業、晩年を迎えた藤田が自分が何者かということをもう一度振り返るために絵画と写真というものを使っていった。

多くの美術館、研究者が関わり、絵画と写真というテーマによって、今まであまり見たことのない藤田像そして、藤田の作品作りの過程を存分に味わうことができる本展覧会は、東京ステーションギャラリーの会期終了後は、名古屋、茨城、札幌へと来年の2月まで巡回するロングランの展覧会となっている。

見応えのある本展をぜひお近くの会場でご覧いただきたい。

開催概要

藤田嗣治 絵画と写真

Foujita: Painting and Photography

会期:2025年7月5日(土)〜2025年8月31日(日)

会場:東京ステーションギャラリー

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1(JR東京駅 丸の内北口 改札前)

時間:10:00~18:00(金曜日~20:00)*入館は閉館30分前まで

休館日:月曜日(ただし7/21、8/11,8/25は開館)、7/22(火)、8/12(火)

入館料:一般1,500円、大高生1,300円、中学生以下無料

*障がい者手帳等持参の方は200円引き(介添者1名は無料)

東京ステーションギャラリー 公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/

主催: 東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文化財団)

協力: レオナール・フジタ財団、メゾン=アトリエ・フジタ(フランス・エソンヌ県)

企画協力:キュレイターズ

協賛:T&D保険グループ

※本展は、名古屋市美術館(2025/9/27~12/7)、茨城県近代美術館(2026/2/10~4/12)、札幌芸術の森美術館(2026/4/29~6/28)に巡回予定