2000年の歴史を持つ「文房四宝」の美を紹介する

「書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―」

文、写真=ONBEAT編集部(一部プレスリリース提供・参照)

広大な細川家の屋敷跡の一隅に佇む美術館。

永青文庫は、江戸時代から戦後にかけて所在した広大な細川家の屋敷跡の一隅にある。

現在の細川家は戦国時代に始まり、代々文武両道にすぐれ、多くの戦功を挙げて、強力な外様大名として幕末に至った。永青文庫はこの家に伝来する歴史資料や美術品等の文化財を管理保存・研究し、一般に公開しており、1950年、16代細川護立(もりたつ)によって設立された。肥後細川庭園に隣接する現在の建物は旧細川侯爵家の家政所(事務所)として1930年に建設された。

今回行われている夏季展「書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―」は永青文庫の設立者・細川護立の文房四宝コレクションを再調査し、その中から選りすぐりの60点あまりを20年ぶりに大公開している。

ONBEATでは特別招待チケットをプレゼント!下記フォームよりご応募ください。

※応募多数の場合、予告なく締め切る場合がございます。

※当選者の発表は、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

こちらのチケットプレゼント企画は8月5日で応募を締め切りました。多数のご応募をいただきありがとうございました。

展覧会概要

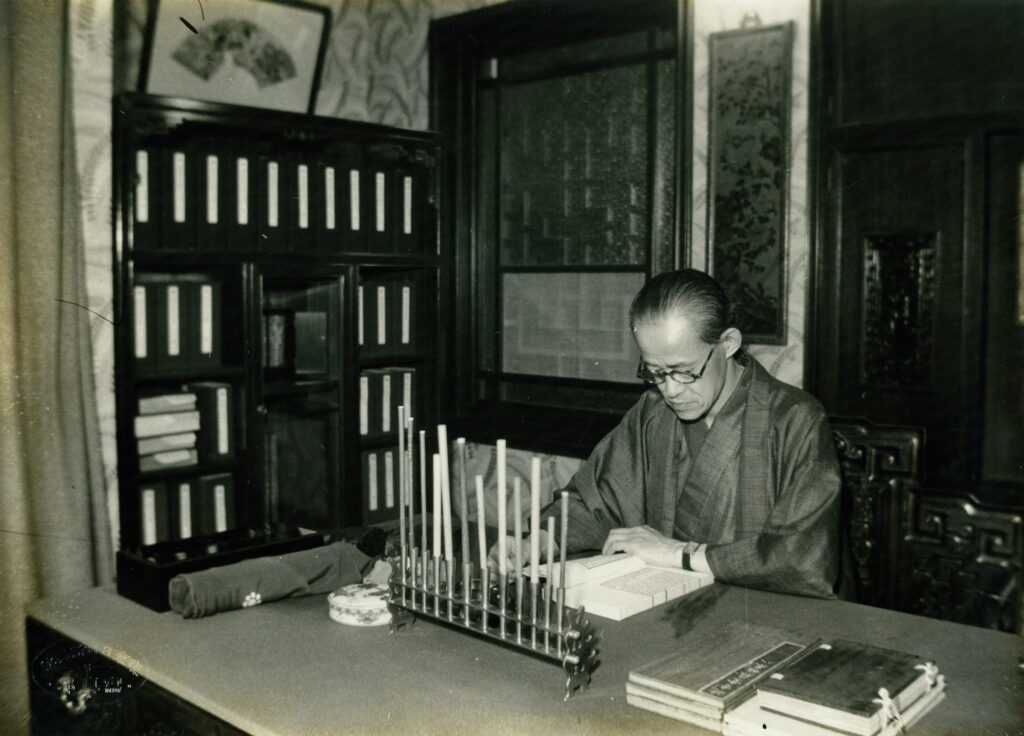

書や画をしたためる際に不可欠な筆・墨・硯・紙は、中国で長い歴史を経て進化し、知識人に愛玩されて「文房四宝(ぶんぼうしほう)」と呼ばれた。「文房」とは元来、詩作や読書にふけるための書斎・書院を意味し、「筆墨硯紙(ひつぼくけんし)」が特に「四宝」として尊ばれた。それらは単なる実用的な道具としてだけでなく、文化的な価値が評価され、材質や装飾が鑑賞の対象となった。そうした「文房四宝」を愛好した護立は、幼少期から漢籍に親しみ、中国の陶磁器や仏像に関心を広げ、文具も収集した。晩年の護立は、夕食後に必ず硯と筆を用意させ、書に親しんだという。

本展では、永青文庫に伝えられた護立の収集品から、「硯で墨をすって筆で紙に書く」という行為を彩った文具の数々が展示されている。また特集展示として、煙草入れなどの喫煙具(きつえんぐ)も紹介。多様な技法や珍しい素材を用いた装飾の世界を楽しむことができる。

書斎の細川護立(プレス提供画像)

開催概要

書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―

Elegant Utensils from the Scholar’s Study: Beauty of the Four Stationery Treasures

会期:2025年7月5日(土)〜2025年8月31日(日)

会場:永青文庫

住所:東京都文京区目白台1-1-1

時間:10:00〜16:30(最終入館時間 16:00)

※状況により、臨時に休館や開館時間の短縮を行う場合がございます。

※ご来館にあたって事前予約は必要ありませんが、混雑時はお待ちいただく場合がございます。

休館日:毎週月曜日(ただし、8/11は開館し、8/12は休館)

入館料:一般:1000円、シニア(70歳以上):800円、大学・高校生:500円

※中学生以下、障害者手帳をご提示の方及びその介助者(1名)は無料

永青文庫 公式サイト:https://www.eiseibunko.com/

主催:永青文庫

特別協力:ホテル椿山荘東京

展覧会の見どころ

1.細川家で大切にされた文房四宝を大公開

本展では、護立が収集した文房四宝90点以上を再調査し、その中から選りすぐりの60点あまりを20年ぶりに大公開している。護立の収集に立ち合うことが多かった息子・護貞は硯について、「石の良し悪しよりも銘を刻った人に憧れ(中略)学者や文人がこの硯を持って愛玩していたと思うと硯に対しても一種違った感情を持つことが出来た。」と述べている。そのような鑑賞は、文房四宝の魅力をより深いものにしてくれるだろう。

2.2000年の歴史を持つ「文房四宝」

筆 殷時代(紀元前16〜11世紀)の「聿(いつ)」に始まり、戦国時代(紀元前8~3世紀)には兔毛と竹軸でできた「筆(無芯筆)」が出土している。漢時代を過ぎると、芯となる毛に紙を巻き、そこに毛を巻いた「有芯筆(ゆうしんひつ)」も作られた。これは日本にも伝えられ、8世紀の筆が奈良の正倉院に残っている。その後、中国では宋時代、日本では平安時代を経て、素材や構造が変化していった。文房四宝の中で最も長い歴史を持つ筆の毛には、兔・馬・鼬(いたち)・鹿・山羊など多くの素材が確認されており、筆管(軸)には象牙や玉を使った高級なものもある。

|

|

| 左から:「五彩花鳥文軸筆」清時代(17~18世紀)、「五彩雲龍文筆」、「青花雲龍文筆」(いずれも明時代16~17世紀) 永青文庫蔵 | 「百寿文軸筆」清時代(18世紀) 永青文庫蔵 |

墨 紀元前316年の竹簡に「墨」の字が見られ、戦国墓から小さな塊が出土している。後漢時代には、手で持てる大きさの墨が登場。これらは松を燃やしてとる煤(すす)を原料とした「松煙墨(しょうえんぼく)」だったが、松材は有限であるため、時代とともに植物油からとる煤で作る「油煙墨(ゆえんぼく)」や、鉱物性の油からとる煤を使う墨などが併用されるようになった。墨は硯との相互性が重要であり、歴史的に互いに変化し改良されてきた。明清時代の優れた墨匠たちは、後世に残る名墨を生み出している。

「乾隆年製 御製詠墨詩墨」清時代 乾隆年間(1736~95) 永青文庫蔵

「御墨乾隆辛卯年製朱墨」清時代 乾隆36年(1771) 永青文庫蔵

硯 秦時代初期(紀元前3世紀頃)の墓から、石製で板状の「研(硯)」が出土しており、主に丸い形をしていた。後漢時代までは、墨を磨りつぶすための研石がセットになっていたが、しだいに手で墨を持って磨る「硯」へと変化し、素材も石製から陶磁製へ移った。形は円形が主流だったが、唐時代に箕形(きけい、農具の箕に似た形)の硯が生まれ、それが長方硯へと推移した。安徽省の歙州硯(きゅうじゅうけん)や広東省の端渓硯(たんけいけん)など、漢時代とは異なる良質な硯材の開発もあり、宋時代から素材は石製が主流となっていった。石質、石紋、発墨(はつぼく、硯で磨った墨の濃淡や光沢)などが賞玩される。

|

|

| 「岫雲硯」清時代 擁正6年(1728)銘 永青文庫蔵 | 「宋洮河緑石硯」永青文庫蔵 |

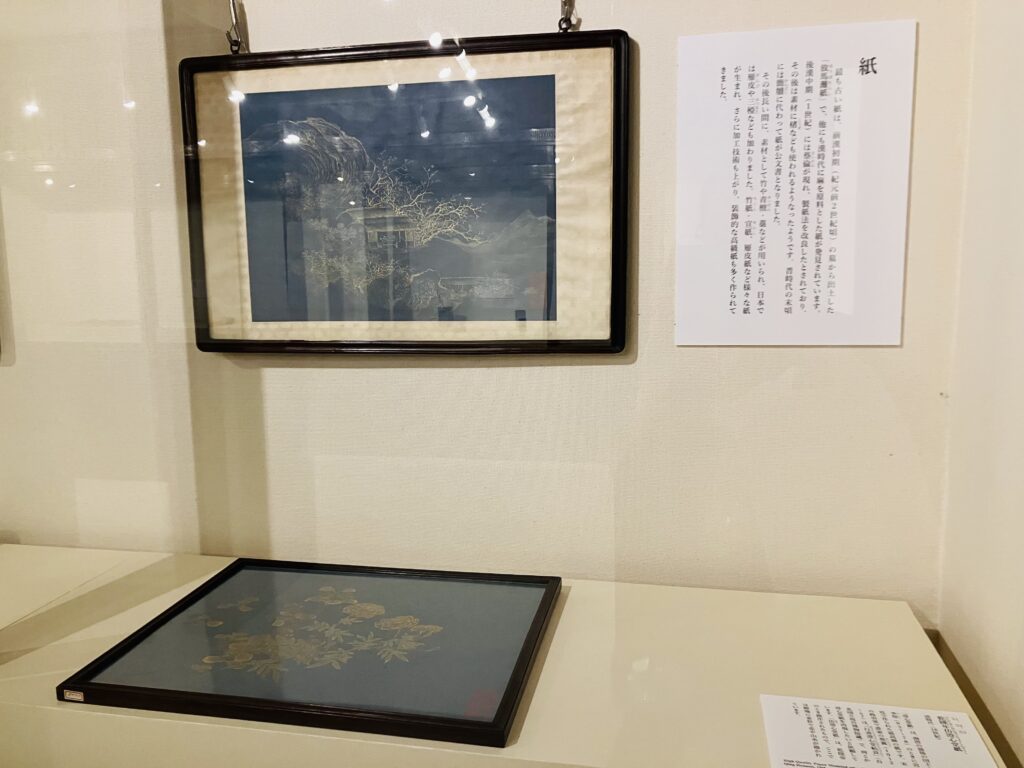

紙 最も古い紙は、前漢初期(紀元前2世紀頃)の墓から出土した「放馬灘紙(ほうばたんし)」で、他にも漢時代に麻を原料とした紙が発見されている。後漢中期(1世紀)には蔡倫(さいりん)が現れ、製紙法を改良したとされており、その後は素材に楮(こうぞ)なども使われるようなったようだ。晋時代の末頃には簡牘(かんどく)に代わって紙が公文書となった。その後長い間に、素材として竹や青檀(せいだん)・藁などが用いられ、日本では雁皮(がんぴ)や三椏(みつまた)なども加わった。竹紙(ちくし)・宣紙(せんし)、雁皮紙など様々な紙が生まれ、さらに加工技術も上がり、装飾的な高級紙も多く作られてきた。

「乾隆年仿澄心堂紙」清時代(18世紀) 永青文庫蔵

3.「文房四宝」のリーフレットを全員配布

今回の文房四宝調査に協力した日野楠雄氏(文房四宝研究者)が、その歴史と魅力について寄稿したリーフレットを鑑賞の手引きとして来館者全員に配布。

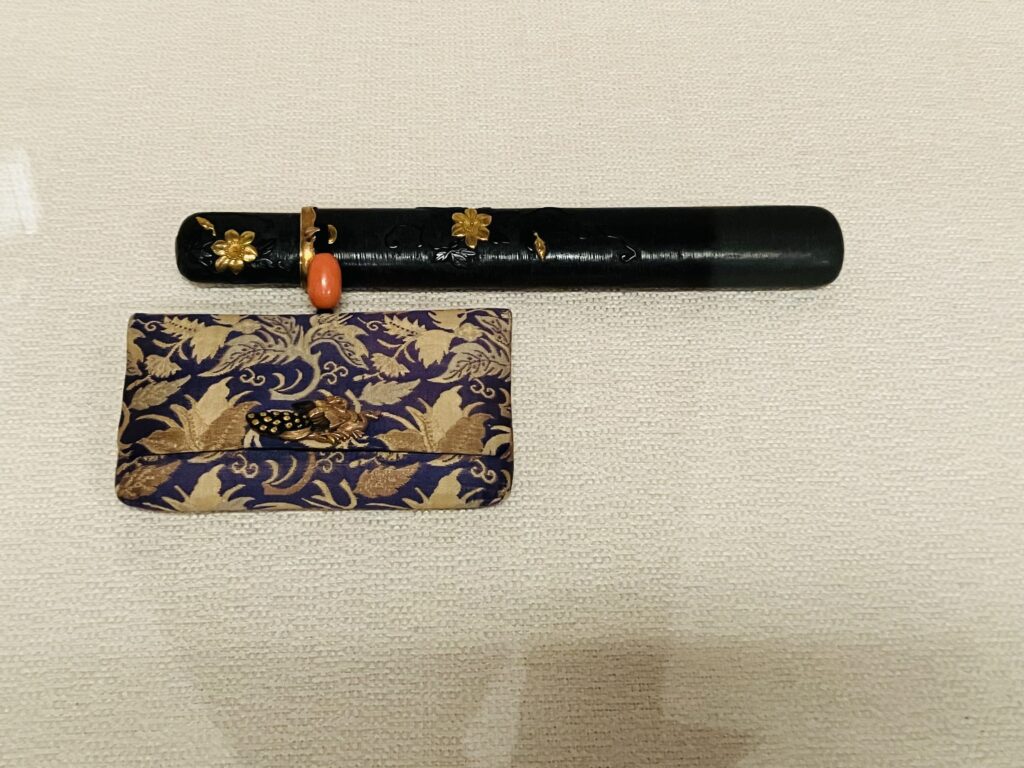

4.特集展示「喫煙具」

2階展示室では「喫煙具」を特集展示。相良繍(さがらぬい、結び目を連ねて模様を表す刺繍)や絽刺(ろざし、絽の織り目の隙間に糸を通すことで模様を表す刺繍)、象牙を編み込んだ象牙網代(ぞうげあじろ)など、多様な技法が盛り込まれた「たばこ入れ」や、豪華な蒔絵の「たばこ盆」を展示している。

|

|

| 「相良繍腰差し煙草入れ」明治時代(19世紀) 永青文庫蔵 | 「花文腰差し煙草入れ」明治時代(19世紀) 永青文庫蔵 |

隣接する緑豊かな肥後細川庭園と歴史を感じる建物の中で、細川家が収集した美しい文房四宝の数々をぜひこの機会にご覧いただきたい。

左から:「陶板座屏」清時代(18~19世紀)、「鍾山雪霽図硯屏」清時代(18~19世紀) 永青文庫蔵

「河井荃盧 細川護立所用印」大正5年(1916) 永青文庫蔵

|

|

|