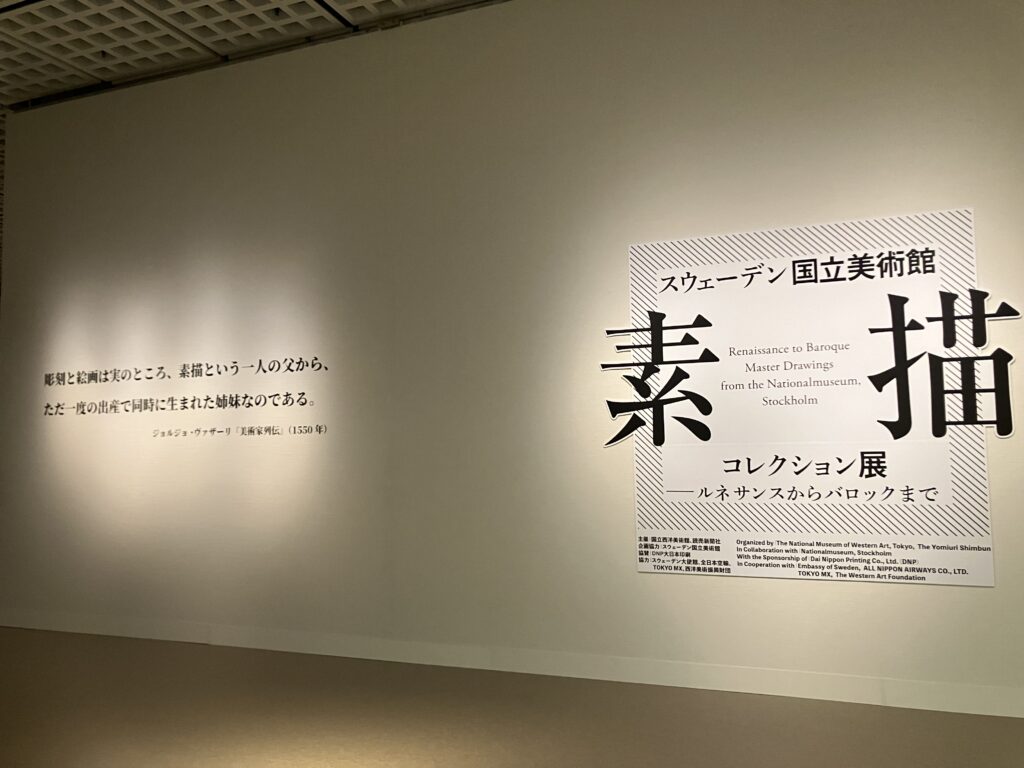

世界最高峰であるスウェーデン国立美術館の素描コレクションの名品を選りすぐって紹介する

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」が国立西洋美術館[東京・上野公園]にて開催中!

(2025年9月28日まで)

文、写真=ONBEAT編集部

スウェーデン国立美術館は、1792年に開館したヨーロッパで最も古い美術館の一つ。 中世初期から現在に至る美術、工芸、あるいはデザインの幅広いコレクションを所蔵しており、 中でも素描コレクションの質と量は世界屈指のものと高く評価されている。スウェーデン国立美術館の全面的な協力のもと実現した本展覧会は、この素描コレクションより81点の作品、 および国立西洋美術館所蔵の関連作品3点、計84点より、ルネサンスからバロックまでの素描の特徴と魅力を見ていく内容になっている。

展覧会は、素描とは何かを説明するプロローグから始まり、本編は製作地域別の4章から構成されている。

本レポートでは、各地域の歴史的背景や当時の美術史的な特徴や技法を説明してくれた担当学芸員の中田明日佳(国立西洋美術館 主任研究員)の解説をご紹介する。背景や特徴を知ることでより興味深く各作品を鑑賞いただけるだろう。

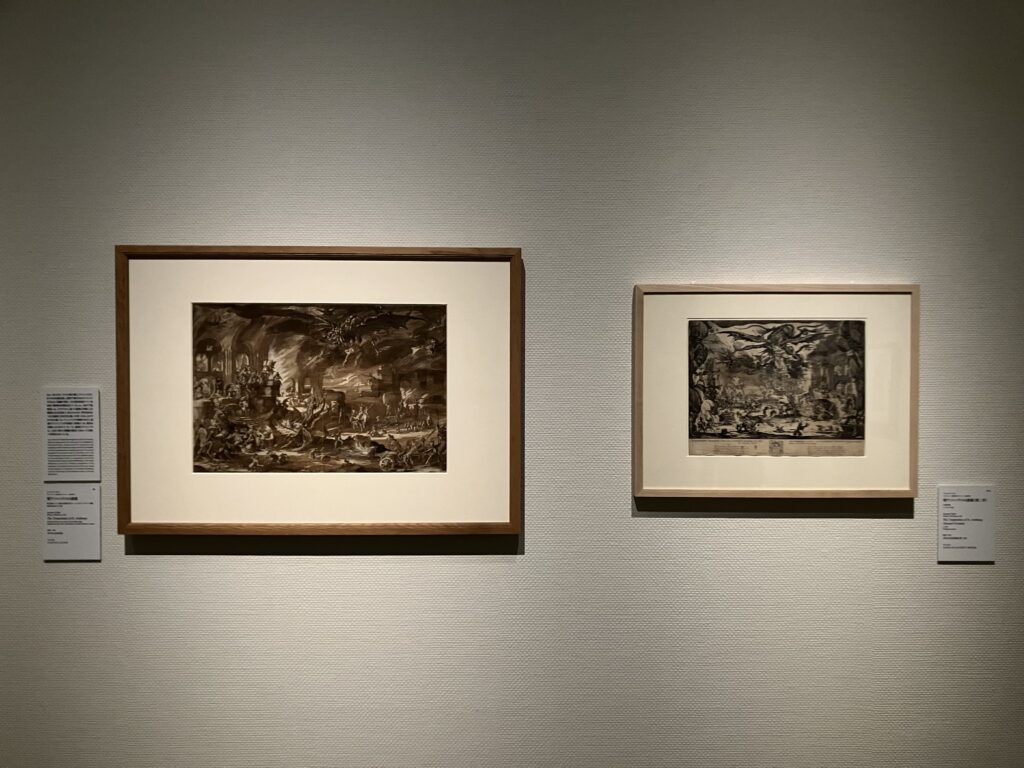

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展ールネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年

開催概要

会期:開催中~2025年9月28日(日)

時間:9:30 〜 17:30(金・土曜日は20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、7月22日(火)、9月16日(火) ※7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、8月12日(火)、9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開館

料金:一般2,000円、大学生1,300円、高校生1,000円

※中学生以下、障害者手帳*をお持ちの方とその付添者1名は無料(入館の際に学生証等の年齢の確認できるもの、障害者手帳等をご提示ください)*対象となる手帳:身体障害者手帳・ 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳

※大学生及び高校生の方は、入館の際に学生証をご提示ください。

※国立美術館キャンパスメンバーズ加盟校の学生・教職員は、本展を学生1,100円、教職員1,800円でご覧いただけます。(学生証または教職員証をご提示のうえ会期中、ご来場当日に国立西洋美術館の券売窓口にてお求めください)

※観覧当日に限り本展の観覧券で常設展もご覧いただけます。

※8月23日(土)は「おしゃべりOK『にぎやかサタデー』」とし、企画展・常設展ともに各種イベントを実施します。常設展は無料観覧日となります。

会場:国立西洋美術館[東京・上野公園]

住所:東京都台東区上野公園7-7

主催:国立西洋美術館、読売新聞社

WEB:https://drawings2025.jp/

素描とは

一般には線描中心の平面作品と定義される。素描の制作に用いられる画材は多様で、ペン、天然のチョーク、あるいは木炭など多岐にわたる。制作の目的も多様で、中でも重要なものの一つが、絵画、それから彫刻など、美術作品の制作に先立って構想を練るというものである。それぞれの素描作品を見ると、画家の試行錯誤の痕跡や、より慎重な筆運びが求められる本制作ではなりを潜めてしまう勢いや新鮮さといったものが見てとれる。つまり、私たちは素描を見ることを通して、画家と制作の秘密を分かち合うことができると言えるかもしれない。

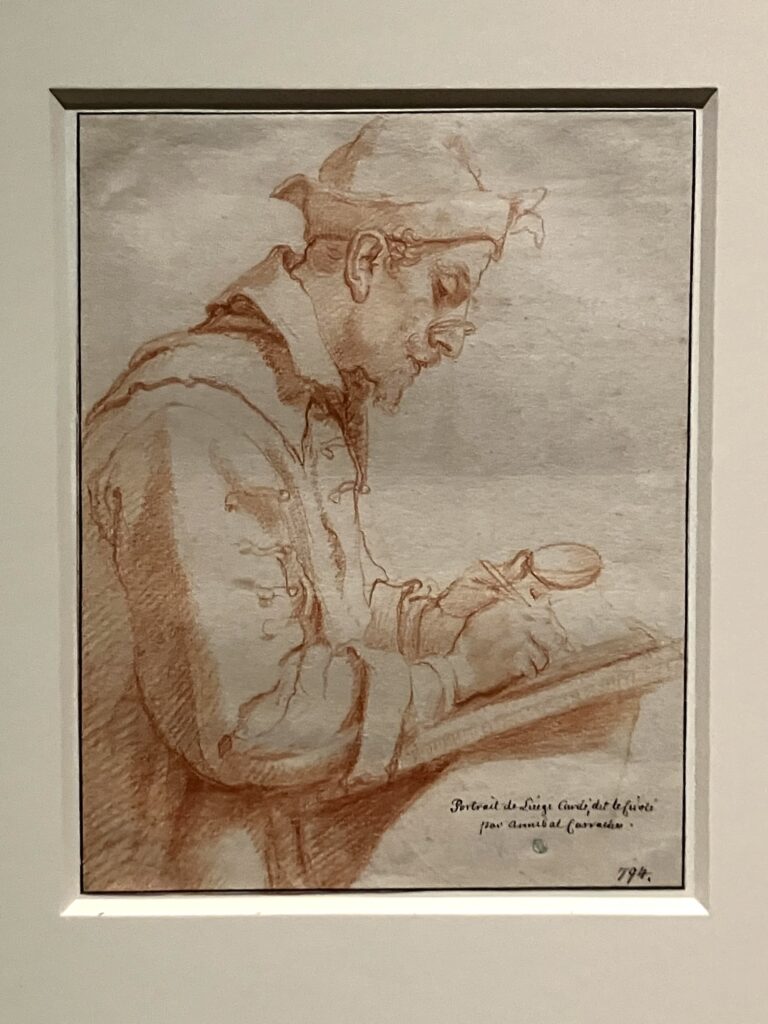

アンニーバレ・カラッチ《画家ルドヴィーコ・カルディ、通称チゴリの肖像》 1604-09年頃、スウェーデン国立美術館蔵

また、素描の中には他の目的を持たない、そのものが独立した美術品として受用されたものもあった。 そうしたものに関しては、素描ならではの繊細さ、軽やかさといった造形的な特徴や、軽くて小型で手元で気軽に楽しめるといった物理的な特徴が評価されたと考えられる。

見どころ

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展ールネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年

第1章:イタリア

ルネサンス・マニエリスム・バロックと美術史の流れに沿って作品を見ていく。

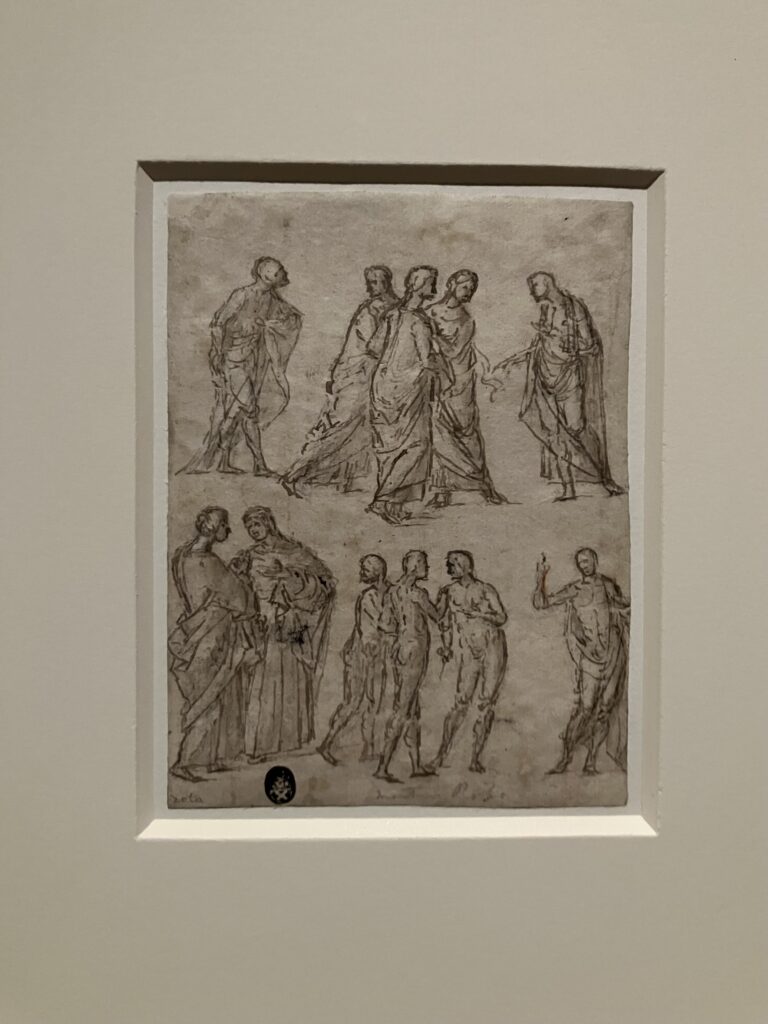

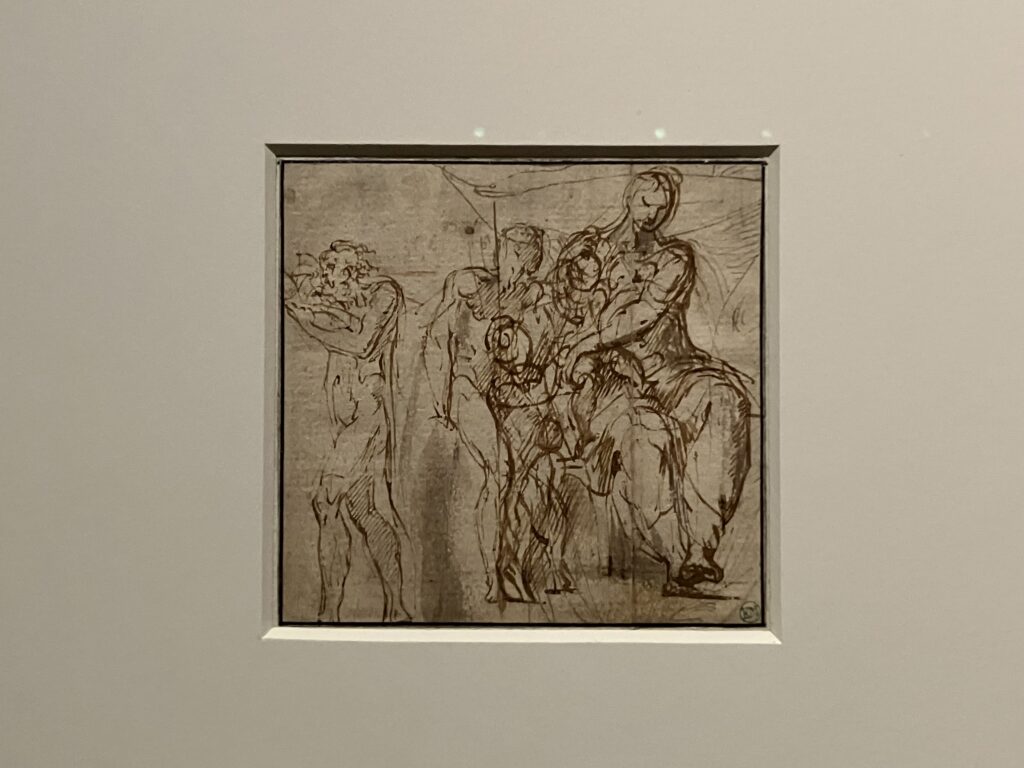

最初のルネサンスのパートでは、1500年前後に制作された作品が紹介される。ルネサンスのイタリアでは、現実世界への関心の高まりを受けて、写生が広まっていった。 また、美術作品により高度で複雑な表現が求められるようになった結果、制作のプロセスの中で多くの素描を制作して、事前にイメージが入念に検討されるようになった。例えば、本展に展示しているカルパッチョの作品では、同じ画面の中で、同じポーズの人物が裸体像と着衣像で描かれている。これは、画家が描くべき人物に正確な人体構造を与えようとする試行錯誤の痕跡ということができる。

ヴィットーレ・カルパッチョ《人物群習作》1510–11年頃、スウェーデン国立美術館蔵

1520年頃に入ると、イタリア美術がルネサンスからマニエリスムの時代に移り変わる。この時代には、現実の自然ではなく、過去の巨匠が制作した作品の中にこそ模倣すべき形態があると考えられるようになった。非常に洗練されているけれど同時にいびつで不自然、という特徴が目立つようになり、そうした独特の魅力をもつ作品が生まれた。マニエリスムのパートでは、例えばウフィツィ美術館にあるパルミジャニーノの《長い首の聖母》の下絵作業の作品がある。とても小さな作品だが、パルミジャニーノ、それからマニエリスムの形の典型的な特徴である引き延ばされた身体や、優雅な曲線の多様といった特徴を端的に見て取ることができる。

パルミジャニーノ(本名フランチェスコ・マッツォーラ)《聖ヨハネと男性聖人を伴う 「長い首の聖母」のための習作、左に向かって歩く男性》スウェーデン国立美術館蔵

16世紀にはヴェネツィアがフィレンツェやローマと並ぶ美術の中心地として頭角を表す。ヴェネツィアの素描の特徴として言われていることは、細部にこだわらない、大まかに形態を把握する傾向や、明暗と効果に対する繊細な感性があげられる。

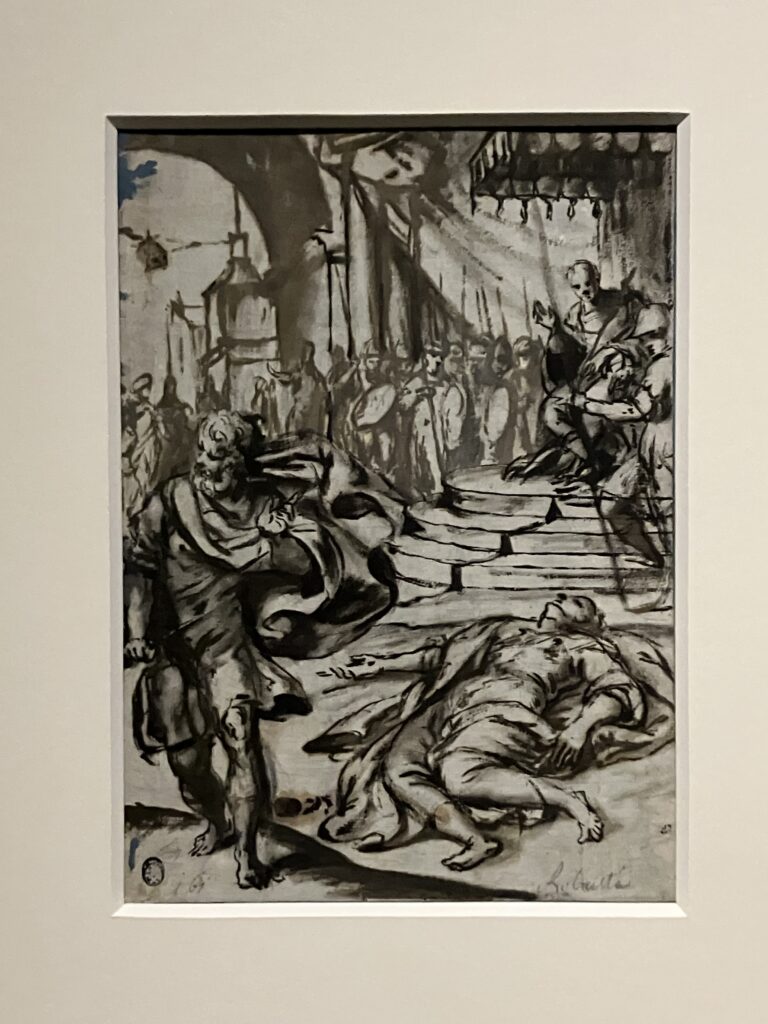

ドメニコ・ティントレット(本名ドメニコ・ロブスティ)《ウィルギニアの死》スウェーデン国立美術館蔵

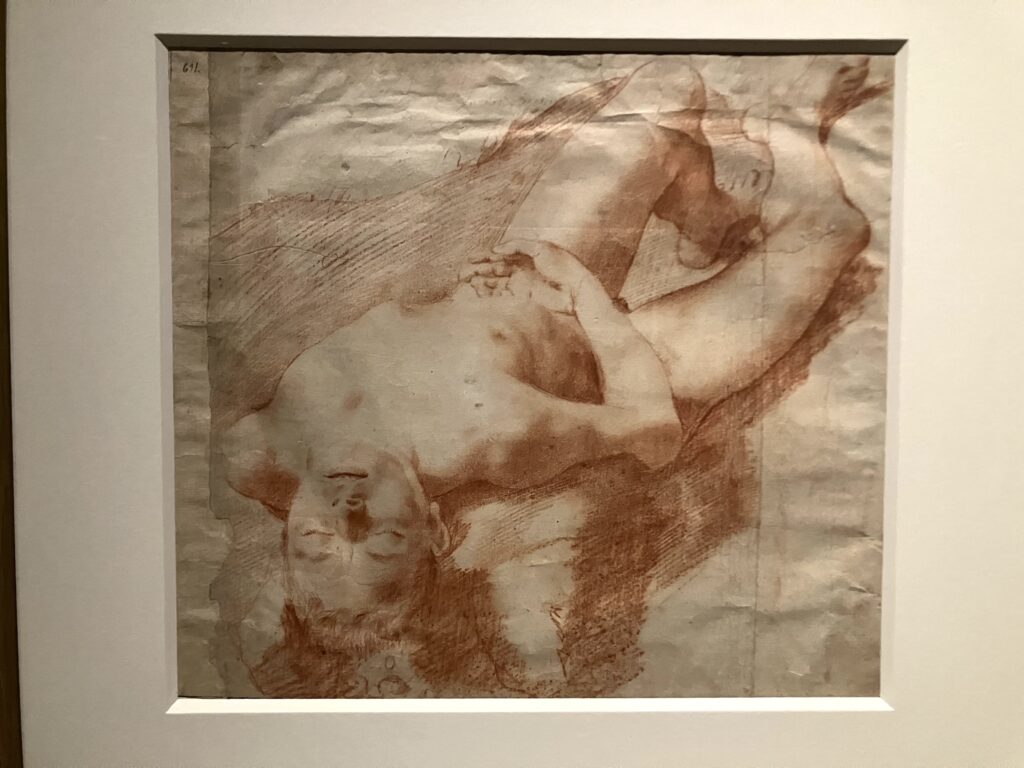

16世紀末にはバロックの時代に入っていくが、この時代にはマニエリスムの時代に関心の低下を被った自然観察が再び重視されるようになる。この変化の中で重要な役割を演じたのは、ボローニャ出身のカラッチ一族だった。カラッチ一族はたとえば裸体習作を重視した。

アゴスティーノ・カラッチ《風景》スウェーデン国立美術館蔵

アンニーバレ・カラッチ 《頭を反らし目を閉じた仰向けの若い男性の裸体習作》スウェーデン国立美術館蔵

第2章:フランス

本章ではまず、16世紀の前半にパリの南東部にあるフォンテーヌブローの宮廷で活動した、いわゆるフォンテーヌブロー派の画家たちの作品を紹介。フォンテーヌブローの宮廷では各国から集まった画家たちが活動しており、中核となったのがプリマティッチョやニコロ・デッラバーテというイタリアの画家たちだった。

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展ールネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年

16世紀のフランスでは宮廷を中心に肖像素描が人気を博すようになった。それらは現在でいう写真のような感覚で、親族間の消息の確認などに用いられたという。本展でもケネルの作品を紹介しているが、チョークを用いてモデルを4分の3正面から捉え、顔は非常に丁寧に描き込んでいる一方で衣装はやや簡素という表現は、当時の肖像素描の典型的な表現となっている。

フランソワ・ケネル《トスカーナ大公妃クリスティーナ・ディ・ロレーナの肖像?》1582年頃、スウェーデン国立美術館蔵

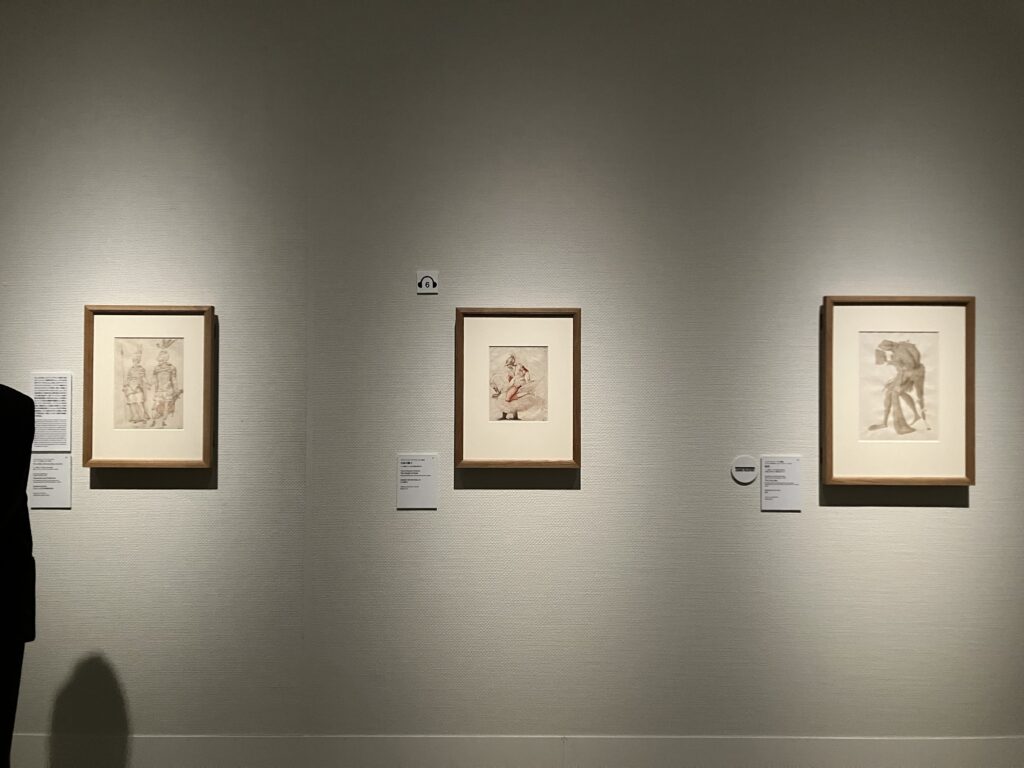

16世紀末から17世紀初頭にかけては、現在のフランスの北東部に位置するロレーヌ公国でベランジュやカロといった非常に個性的な作家たちが活動するようになる。彼らは主に版画家として活動した。今回の展覧会では、その版画の下絵とそれに基づいて制作された版画を並べて展示。下絵と版画を見比べて、画家がどのように下絵から版画へと発展させていったかということを見ることができる。

ジャック・ベランジュ《甕とポーチを持つ女庭師、 連作 〈女庭師〉より》スウェーデン国立美術館蔵

ジャック・カロ《カピターノ (あるいは恋人役)、連作〈3人のパンタローネ〉より》スウェーデン国立美術館蔵

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展ールネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年

17世紀に入ると、パリの美術界にも転機が訪れる。そのきっかけとなったのが、国家主導の芸術振興策とヴーエという画家が1627年にイタリアから帰国したことだった。ヴーエはパリの画壇の中心人物として精力的に活動する一方で、次世代を担う重要な画家たちの育成にも貢献した。本展ではヴーエとその後続の画家たち、あるいはプッサンといった17世紀のフランスバロックを代表する画家たちの重厚な作品を一堂に紹介する。

シモン・ヴーエ《聖エリザベト》スウェーデン国立美術館蔵

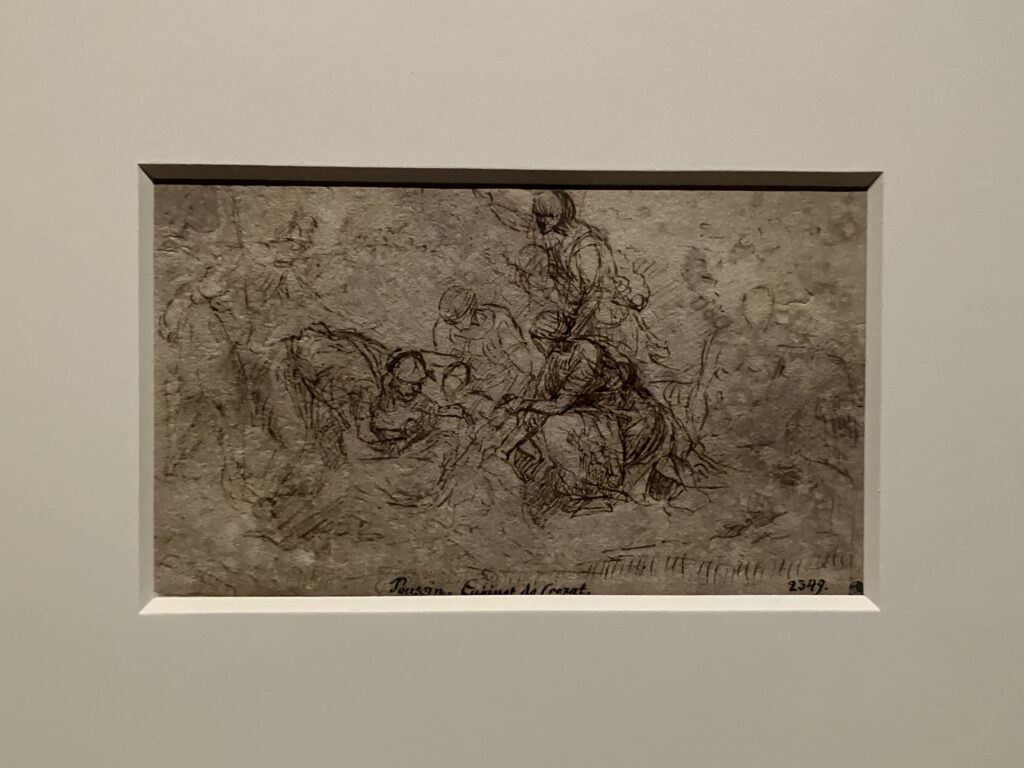

ニコラ・プッサン《王妃ゼノビアの発見》スウェーデン国立美術館蔵

フランスパートの一番最後の締めくくりとして、本展のメインビジュアルにもなっているショヴォ―の天井装飾のデザインを紹介している。この天井装飾はニコデムス・テッシンというスウェーデンの国王付き建築家の邸宅のために制作されたもの。このニコデムス・テッシンは息子のカール・グスタフとともにスウェーデン国立美術館の素描コレクションの礎を築いた人物として非常に重要な人物となっている。

ルネ・ショヴォー《テッシン邸大広間の天井のためのデザイン》スウェーデン国立美術館蔵

第3章:ドイツ

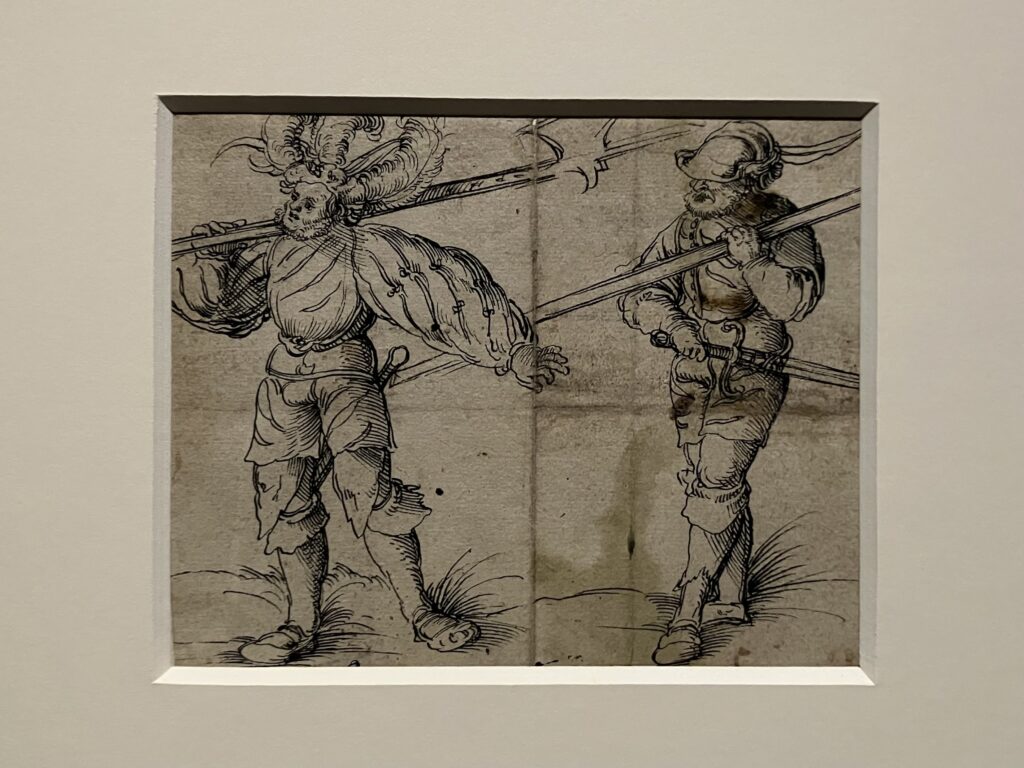

続いてスイスやオーストリアを含むドイツ語圏の素描が紹介される。この地域の素描の特色の一つとして平行線や交差線を重ねて陰影やボリュームを表現する「ハッチング」という技法などが素描に取り入れられたことがあげられる。ドイツ語圏の諸地域では版画技法が非常に発展し、そうした中で画家の中に版画を同時に手掛けていた作家が多数いた。そうした経験が素描制作にも活かされたと見ることができる。主題に関しては、農民や兵士、あるいは男女のカップルといったような風俗主題がいち早く取り上げて描かれるようになる。今回の展覧会でのショイフェラインの作品などがその例に該当する。

ハンス・ショイフェライン《傭兵と武器を持つ農民》スウェーデン国立美術館蔵

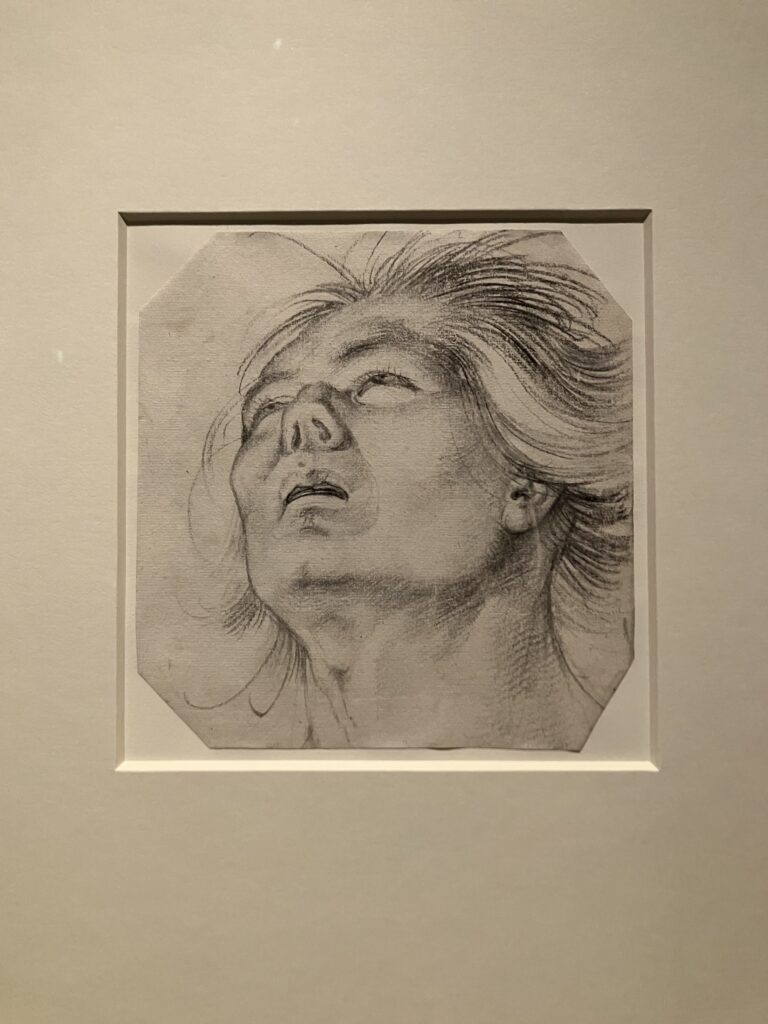

第3章は他の章に比べると作品点数の面では小規模だが、質の点では決して見劣りしない。ハイライトとなっているのは、グリューネヴァルト、デューラー、ハンス・バルドゥング・グリーンというドイツルネサンスを代表する3人の作家の作品だ。いずれも頭部習作ないしは肖像画で、非常の力強い作品となっている。

マティアス・グリューネヴァルト(本名マティス・ゴットハルト・ナイトハルト)《髭のない老人の頭部》スウェーデン国立美術館蔵

アルブレヒト・デューラー《三編みの若い女性の肖像》1515年、スウェーデン国立美術館蔵

ハンス・バルドゥング・グリーン《下から見た若い男性の頭部》スウェーデン国立美術館蔵

第4章:ネーデルラント

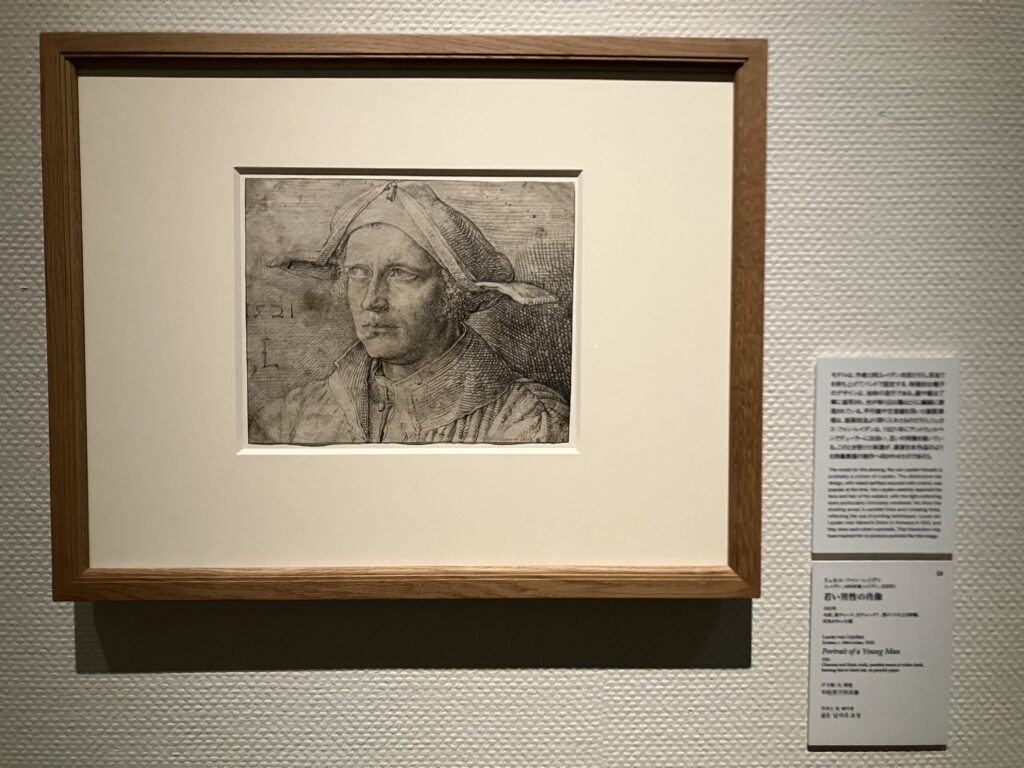

現在のベルギーやオランダにあたる地域。この地域では15世紀の初頭にファン・エイク兄弟が登場して、油彩技法が非常に急激な発展を遂げたが、素描に関してはイタリア文化に比べると紙の普及が遅れたこともあって、 16世紀初頭より前の作例はあまり残っていない。そのため今回出品しているリュカス・ファン・レイデンの肖像素描は非常に貴重な例である。

リュカス・ファン・レイデン《若い男性の肖像》1521年、スウェーデン国立美術館蔵

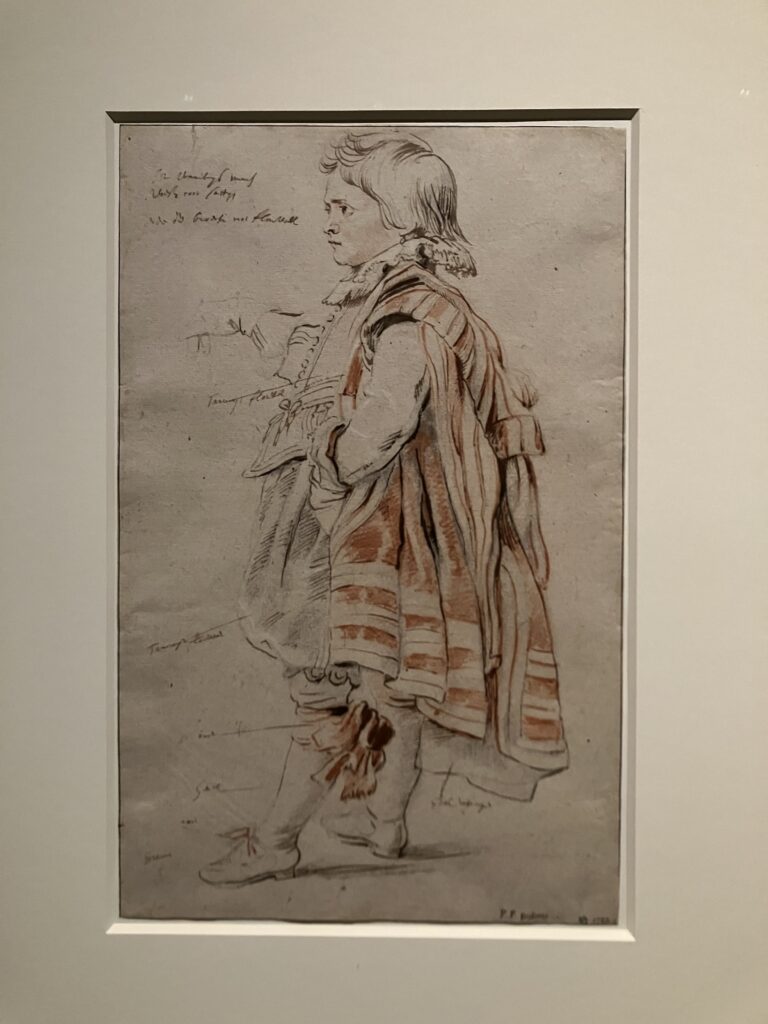

この章のメインとなる展示作品は16世紀末以降のもの。16世紀末のネーデルラントは宗教的、政治的な動乱の結果、北部のオランダと南部のベルギー(当時はフランドル)に分断する。 激しい戦闘が収束して社会が安定すると、どちらの地域でもまた美術が繁栄を見るようになる。フランドルの側でその中心人物となったのがルーベンスやヴァン・ダイク、それからヤン・ブリューゲルだった。例えばルーベンスの作品は肖像画の習作素描。 この作品の完成作はドイツの美術館に所蔵されているが、素描の余白に、モデルとなった人物の着ている服の素材や色についてメモがあり、ルーベンスがどのようにして素描から完成作へ作業を進めていったかということが垣間見られる。

ペーテル・パウル・ルーベンス《アランデル伯爵の家臣、 ロビン》1620年、スウェーデン国立美術館蔵

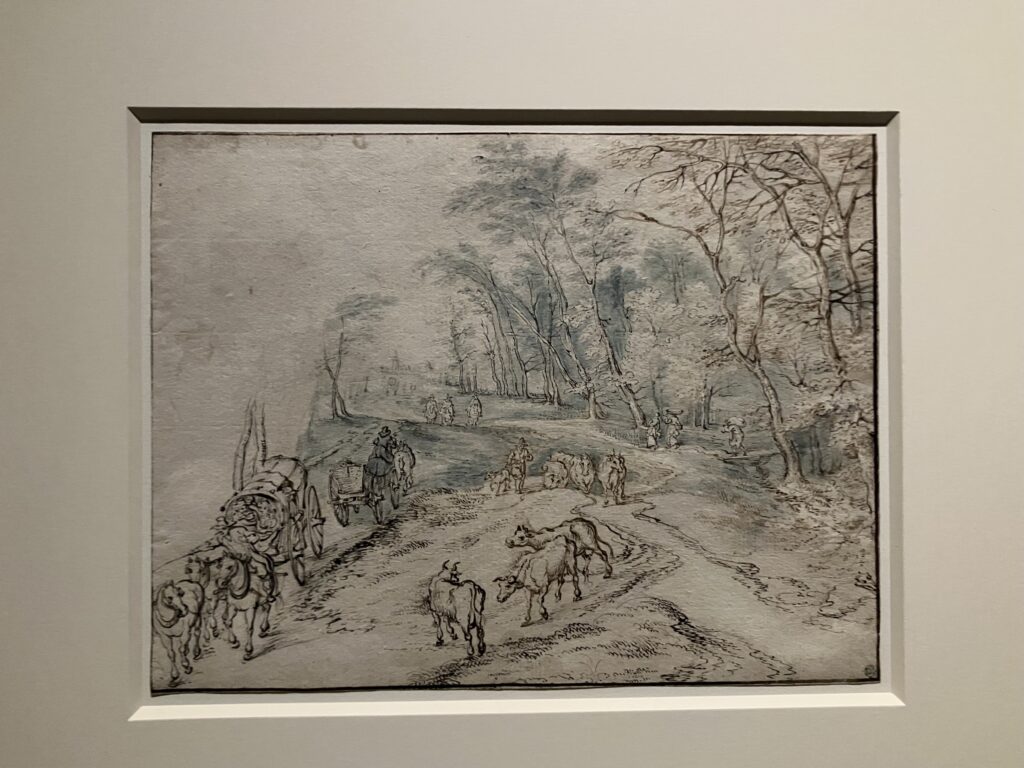

ヤン・ブリューゲル(父)《旅人と牛飼いのいる森林地帯》1608-11年頃、スウェーデン国立美術館蔵

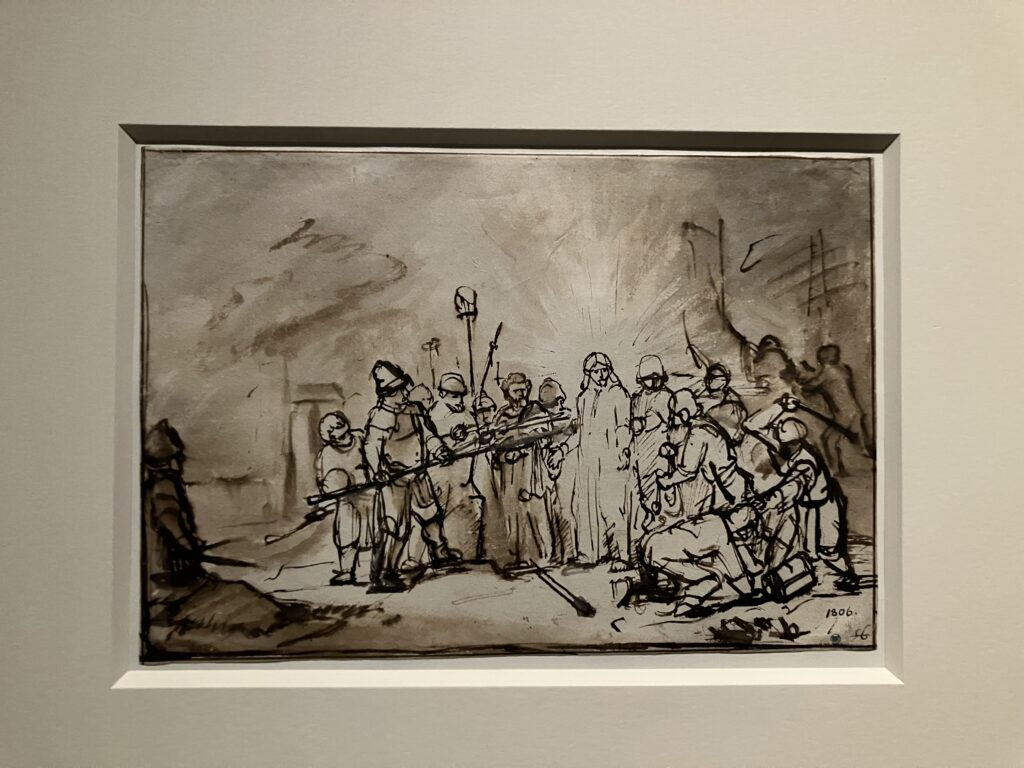

一方オランダは、17世紀に未曾有の経済的発展、そして美術も歴史的例のない発展を遂げる。オランダが国教としていたプロテスタントでは聖画像の礼拝を禁じていたため、17世紀オランダ美術の特徴の一つとしてキリスト教主題の作品に対する需要が低下した。そしてもう一つ重要な特徴は、新しく社会の中心、購買層の中心ともなったオランダの市民たちが、わかりやすくて親しみやすい主題を求める傾向を見せたこと。そのため風景画や風俗画、あるいは動物を描いたジャンルなどが急激に発展を遂げる。そうした傾向は当然、素描制作にも反映された。ただ、キリスト教の物語を描くことにこだわり続けた画家たちもいて、その中心となったのがレンブラントだ。本展ではレンブラントによる《キリスト捕縛》、つまりゲッセマネの園でキリストが捕らえられる瞬間を描いた作品を展示している。小さい作品ながら、彼の代名詞である光と闇を生かして、緊迫した場面に荘厳さや神々しさ、あるいは自分の運命を受け入れるキリストの精神の気高さというものを感じさせるような、非常に見ごたえのあるものとなっている。

レンブラント・ファン・レイン《キリスト捕縛》 スウェーデン国立美術館蔵

地域、時代、それぞれの作家の個性や素描そのものの素晴らしさ、作品制作過程を感じ取れる本展にぜひ足を運んでいただきたい。

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展ールネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年