山梨県立美術館

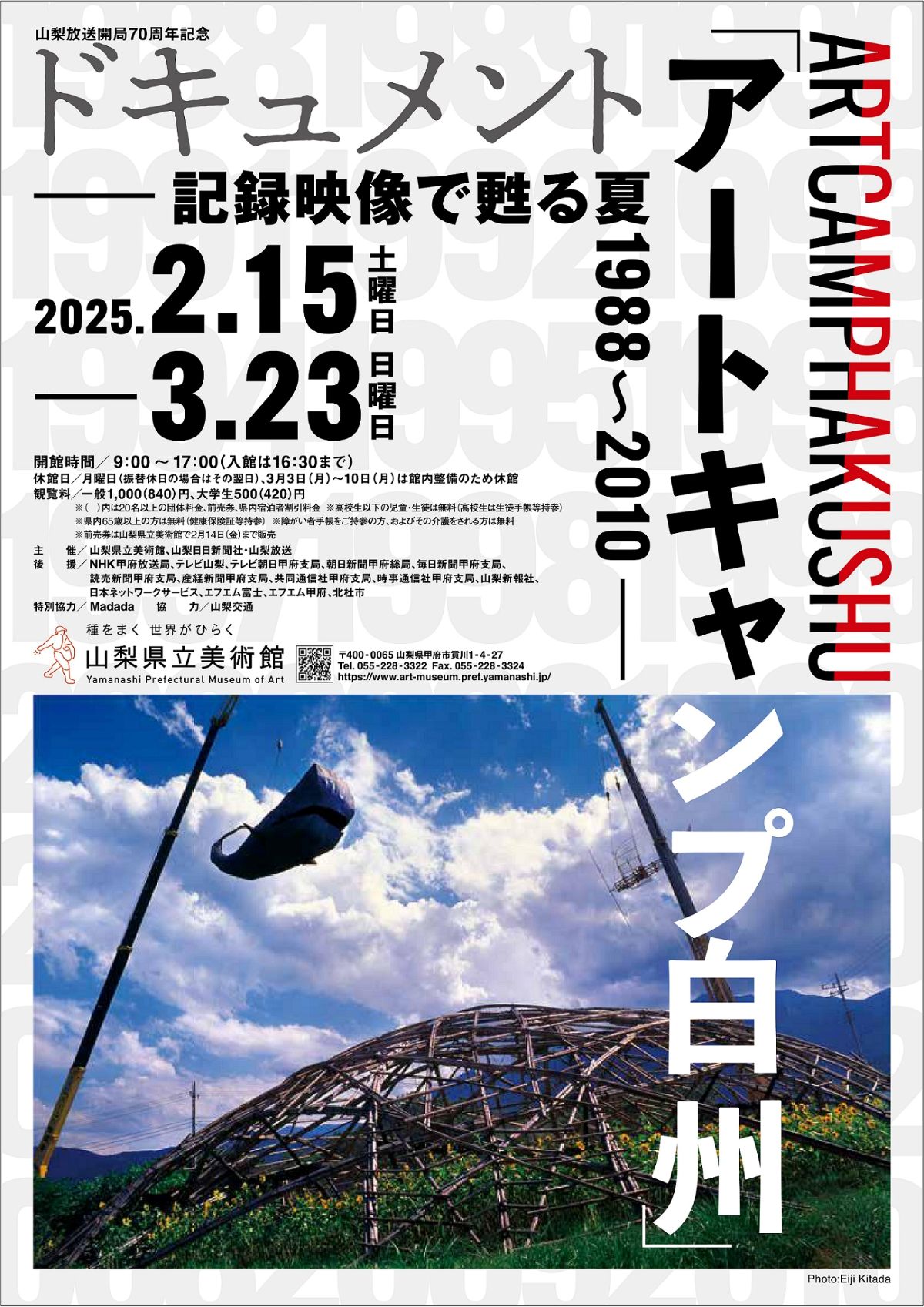

「ドキュメント『アートキャンプ白州』—記録映像で甦る夏1988~2010—」

1985年山梨県白州(現在の北杜市)に移住した田中泯が、「野外芸術祭」が未だ日本になかった1988年、国内外の音楽・演劇・舞踏・美術・建築・農業などのあらゆる表現に関わる仲間たちとともに開催した「白州・夏・フェスティバル」。

この祭典はその後、「アートキャンプ白州」「ダンス白州」とタイトルを変えながら、2010年まで継続し、農村地から都市を逆照射するかのように芸術の真髄を模索し発信した。

本展覧会では、その歴史を物語る記録映像をメインに資料を展示し、「アートキャンプ白州」を改めて紹介する。

※以下、各章の解説は美術館内の展示資料を引用、参照しました。

展示内容

●第1章「アートキャンプ白州」のはじまり 記録映像1988年/1989年

会場風景 撮影:藤田博孝

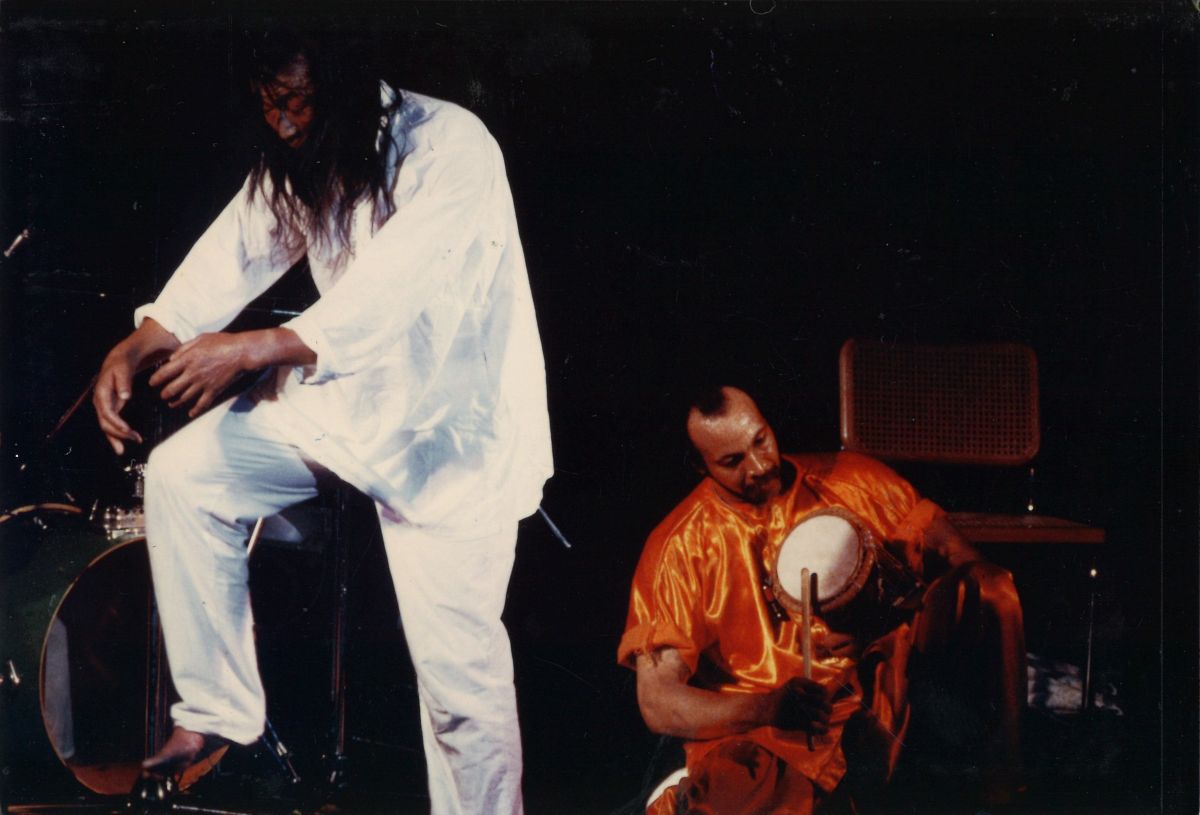

ミルフォード・グレイブス、田中泯「舞踏と打楽器の共演」1988年 画像提供:Madada

「アートキャンプ白州」の始まりは1988年、3日間の祭り 「白州・夏・フェスティバル」からだった。

打楽器奏者ミルフォード・グレイブスと田中泯のコラボレーションパフォーマンス、 剣持和夫や榎倉康二といった美術家の野外制作、東京沖縄県人会青年部によるエイサーなど、 初年度から多様な芸術が 〈白州〉 で展開された。

本章では、映像作家チャーリー・スタイナーが1988年、89年に撮影した白州の様子を1時間程度に編集した映像を展示。貴重な記録映像と共に、最初期の白州が追体験できる空間となっている。

とにかく内容が濃いので、この映像はしっかり時間をかけて楽しむ価値あり。

*映像は1~4の計4本で、映像1の上映開始は9:10以降1時間おきとなっている(1時間で映像1~4を鑑賞する)。16:10から鑑賞開始した場合、映像4の途中で閉館時間となるので要注意。

●第2章 資料でたどる「アートキャンプ白州」 ポスター、冊子、 アーカイブ映像等

会場風景 手前の荷車は「バンバン号」 撮影:藤田博孝

「白州・夏・フェスティバル」 (1988-1992年) を出発点に、 「アートキャンプ白州」(1993-1999年)、 「ダンス白州」 (2001-2010年)と時代によってさまざまに呼称を変えてきた<白州>の1988年から2007年までのポスターや冊子を展示し、その20年以上にわたる歴史を視覚的に振り返る。「白州スタイル」で彩られたグラフィックスの数々は、その一点一点が味わい深い。

山梨放送制作の永六輔氏による白州訪問映像も見られるほか、展示室中央には白州で当時使用されていた荷車の「バンバン号」が置かれ、往時をしのぶことができる。

●第3章 「アートキャンプ白州」の「場」 と 「空間」 美術と建築を中心に

会場風景 撮影:藤田博孝

Photo: Eiji Kitada

「土の家」(建築ワークショップ「アースワークス」より) 画像提供:Madada

〈白州〉のきっかけは、 美術家の剣持和夫が白州で活動する田中泯を訪れ、作品を野外に設置したことだった。以降、 榎倉康二、 原口典之、 高山登といった多くの美術家たちが〈白州〉において作品を制作し、それぞれの 「場」を創り出した。 それらの野外に設置された美術作品は「風の又三郎」 と総称された。

美術に加え、〈白州〉 では象設計集団の樋口裕康を中心に建築にかかわるワークショップも行われ、 「竹のドーム」 や 「土の家」 が創り上げられた。 出現した 「場」 は、パフォーマンスを行うための「空間」にもなり、 重層的な共鳴が繰り広げられた。

その様子を記録写真でたどる本章では、美術館での展示とは全く異なる「設置してからそれが朽ちるまでを作品の命とする」というコンセプトを持って〈白州〉がアートに取り組んでいたことが 、しっかり伝わってくる。

そんな〈白州〉 の運営に大きく貢献した芸術評論家でアートプロデューサーの木幡和枝が、88年・89年の〈白州〉を語る貴重なインタビュー映像も見ることができる。

また、本章には榎倉康二、 原口典之、リチャード・セラといった〈白州〉ゆかりの作家たちによる良質なドローイングや版画作品なども展示されており、非常に見ごたえがある。

●第4章 「記録映像の部屋」パフォーマンス映像、田中泯インタビュー等

会場風景 撮影:藤田博孝

本章では、2022年に市原湖畔美術館で開催された展覧会「試展ー白州模写『アートキャンプ白州』とは何だったのか」に際して制作された田中泯へのインタビュー映像、国内外から〈白州〉に集ったパフォーマーたちによる映像「〈白州〉のパフォーマンス」、「白州・夏・フェスティバル ’89ハイライト」 、榎倉康二 ( 1942-1995) を追悼する催し「浸透する時間」の様子を収録した映像など、計5本の映像を展示。

いずれもしっかり時間を確保して鑑賞したい内容となっている。

〈白州〉のパフォーマンス

編集: 市原湖畔美術館 2022年 上映時間:23分19秒

① ロシア・トゥバ共和国のホーメイ TUVA アンサンブル

「南シベリアのホーメイ 『風と大地の歌』」

1994年8月25日

② 「千年を聴く、千年を謡う」

出演: イヴァ・ヴィトヴァ(チェコ) 声、バイオリン

辛恵英 (韓国) 喉音、 コムンゴ (打楽器)

巻上公一 (日本) 声など

1996年7月26日

③ セルビアのバイオリニスト初来日のソロ公演 フェリックス・ライコ

1997年8月10日

④ チェコの人形劇「ピスカンデルドゥーラ」

人形操演: ヴェラ・ジーチャジョヴァー

人形制作: フランティシェック・ヴィーテク

1998年8月17日

⑤ パフォーマンスウィーク 「風の便り」 風倉匠 「カバラ98 白州」

1998年8月8日

⑥ ポストモダンダンスの時代のダンサー シモーヌ・フォルティ

2003年8月17日

「白州・夏・フェスティバル ’89ハイライト」

撮影・編集:木村功、編集:藤岡輝彦 1989年 上映時間: 58分17秒

「追悼 榎倉康二ー浸透する時間ー」

1996年 上映時間:35分7秒

榎倉は野外美術工作物「風の又三郎」に1988年と1989年に参加し、コンクリートでできた作品《干渉》 を2点、 〈白州〉に残した。

「浸透する時間」は、1995年の榎倉の急死を受けて、翌年の 「アートキャンプ白州 ’96」 で行われた。

本映像には、田中泯が榎倉の作品の前で行った追悼の舞などが収められている。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ぜひ、この奇跡のような伝説的イベント「アートキャンプ白州」を、遺された貴重な映像を通じて多くの人々に体験してもらいたい。

そのアナーキーで圧倒的なパワーを、今この時代に生きる我々はどう受け止めるのか。そうしたことに思いを馳せる意味でも貴重な機会となるだろう。

会期は3月23日(日)まで!

開催概要

山梨県立美術館 外観

会場:山梨県立美術館

会期:2025年2月15日(土)~3月23日(日)

休館日:月曜日(振替休日の場合はその翌日)、3月3日(月)~10日(月)は館内整備のため休館

観覧料:一般1,000(840)円、大学生500(420)円

*()内は20名以上の団体料金、県内宿泊割引料金

*高校生以下の児童・生徒は無料

*大学生と高校生は学生証等持参

*県内在住の65歳以上の方は無料、年齢がわかるものをご提示ください。

*障がい者手帳をご持参の方、およびその介護をされる方は無料

主催:山梨県立美術館、山梨日日新聞社・山梨放送

後援:NHK甲府放送局、テレビ山梨、テレビ朝日甲府支局、朝日新聞甲府総局、毎日新聞甲府支局、読売新聞甲府支局、産経新聞甲府支局、共同通信社甲府支局、時事通信社甲府支局、山梨新報社、日本ネットワークサービス、エフエム富士、エフエム甲府、北杜市

特別協力:Madada

協力:山梨交通