「evala 現われる場 消滅する像」が

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] にて開催中

evala 現われる場 消滅する像

文:ONBEAT編集部 撮影:クレジットを参照

(トップ画像:撮影=冨田了平 / 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]. )

2024年12月14日(土)から2025年3月9日(日)まで、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]にて、サウンド・アーティスト evala の大規模個展「evala 現われる場 消滅する像」が開催中だ。

今回の大規模個展は秋から滞在制作のような形で現場制作を進めてきたものであり、ICCほぼ全館を使って “See by Your Ears” の原点となる無響室作品シリーズや新作5作品を含む8作品を展示している。

現時点での集大成といえる本展を開催中のevalaに話を聞いた。

evalaインタビュー

聞き手:藤田博孝(ONBEAT編集長)

ー今回改めてevala作品に浸る機会を得て、本当に新たな感覚がひらいていくのを実感しました。この視覚情報過多の時代に、”耳で視る”作品「See by Your Ears」シリーズを発表することの意味は何だと考えますか。

evala: 端的にいうと、「See by Your Ears」とは、新しい聴覚体験を創出するプロジェクトであり、体験したことのないような立体音響空間に身をおくことで、鑑賞者の知覚をひらき、それぞれの内にあるイマジネーションを引き出していくいことをひとつのテーマにしています。作品空間には視覚要素がほとんどなく、真っ暗闇や薄暗い空間の中で体験する作品が多いです。

おっしゃる通り、現代は目にみえるもので溢れていますよね。以前に能楽師の安田登さんから聞いたお話ですが、「能」の舞台に物を置かないのは、見えないものを見にいくためで、昔はそれが当たり前だった。ところが明治以降になってからは、人々は見えないものが見えなくなってしまったそうです。視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚を「五感」で区分していますが、本来人間の身体はそんな単純なものではなく、数えきれない種類の感覚をもっているはずです。しかし現代では、目の前にみえているものやタグ付できるものばかりに意味や価値を置いてしまい、曖昧なものや、境界が定まらない”あわい”のようなものは見なくなってしまった。言葉では何と言ってよいかわからないものを捉える動物的、生物的な感覚が眠ってしまっているのです。

そういった現代の人々が使わなくなってしまったプリミティブな感性を引き出し、さらに現代のテクノロジーをもって知覚を拡張していくような作品を「See by Your Ears」ではつくっていきたいと思っています。

ーそんなふうに音と向き合い続ける中で、新たに見えてきた世界などはありますか。

evala: いわゆる音響技術の発展とは、ハイレゾリューション・オーディオのように、録音された音をいかに高い解像度でブレなく再現するかを追求することでした。一方で、いま僕がテクノロジーを使って探求したいことは、身体のゆらぎや、聴覚の衰えも含めての作品制作です。

約400平米の展示室を使用した新作《ebb tide》では、これまで美術館で展開してきたシリーズ作品《Inter-Scape》のようにシャープな音ではなく、あえて輪郭をぼかした音づくりを試みています。例えば海の音も、波が砕けて泡がプチプチ弾ける音を再現するのではなく、襖を一枚隔てて音を聴いているような、記憶の中の音を聴いているような、そういった音づくりを心掛けました。

最近は、音の輪郭がぼやけても残るものは何だろうとか、耳の聞こえない人にもこの感覚をどうやったらシェアできるのだろうか、といったことをよく考えています。これからきっと僕も聴覚の衰えに直面することになりますが、枯れた耳でつくる「See by Your Ears」の作品がどのようになっていくかを楽しみにしています。

ーevalaさんの作品世界を表現する上で工夫してること、心掛けていることなどはありますか。

evala: 美術館で発表する作品の多くは、鑑賞者が自由に出入りできるという機能面もふくめて、真っ暗闇にするのではなく少しだけ視覚要素を取り入れることが多いのですが、それがとても難しいですね。視覚的に「知っている」という認知になると、自身の感覚を問う前に、ただの情報として作品自体が処理されてしまいかねない。音自体もそうですが、視覚的にも情報として固定できないような、実態のなさ、捉えどころのなさをいかに組み込むかをいつも試行錯誤しています。

ー「See by Your Ears」シリーズは、時間や空間を自在に旅することができるという点において、スタンリー・キューブリック監督の映画『2001年宇宙の旅』を観た時の感覚と重複するものがありました。ですから最後の真っ白な部屋に展示されていた《Studies for》という作品は、『2001年宇宙の旅』の最後に登場する白い部屋とイメージが重なりました。

evala: 最後の真っ白な部屋だけは、僕は音を一切制作していません。これはソニーグループの技術協力によるAI作品なのですが、僕のこれまでの立体音響作品だけを学習して、リアルタイムかつマルチチャンネルで会期中ずっと「evalaのような音」を生成し続けています。

僕の作品は立体的な音響作品であり、展示空間の反響と対話をしながら制作するため、場所を変えると全く違う作品になってしまいます。言わば空気振動を作品にしているため、音楽アルバムのようにアーカイブすることは不可能です。《Studies for》は、アーティストがいなくなった後もそのDNAが継承され、永続的に立体音響作品を制作しうる新しいアーカイブのかたちを探求する実験であり、その最初のスケッチとして制作しました。

また視覚的にも、他の作品がすべて暗闇であるのに対して、この作品だけが真っ白な空間であることは、他の創作とは一線を画していること、言うなれば僕の死後の世界を示唆しています。

ー本展は現時点でのevalaさんの集大成というだけあって本当に見どころ満載でした。「See by Your Ears」はある意味で茶の湯や禅体験にも通じるところがあり、過剰な視覚情報に毒された心身をデトックスしてくれるように思います。サウナも良いですけど、evalaで知覚を拡張して「整える」のもお勧めですね(笑)。

evala: そうですね。その感覚はサウナのように実際に体験することでしか理解できないんですよね。作品を記録しようとカメラをかざしても、暗くて写らないし、そもそも音自体が目にはみえないし、空間を運動する音は捉えようがない。でも実際にその空間に行けば、”耳で視る”こととは何かを身体で理解してもらえるはずです。展覧会タイトルの「現われる場 消滅する像」ということを作品の中で体感してもらえると思います。ぜひ多くの方に作品を体験してもらいたいですね。

evalaについて

evala photo: Susumu Kunisaki

evalaは、2000年以降、個人としてのみならず多くのコラボレーションを行うなど、幅広い分野で活躍している音楽家、サウンド・アーティスト。2013年にICC無響室で制作、発表した《大きな耳をもったキツネ》 は、後に「See by Your Ears」シリーズを展開する evala の活動方向性を定めた、原点ともいえる作品となった。

2017年から国内外で展開されている、新たな聴覚体験を創出するプロジェクト「See by Your Ears」は、ほぼ音だけで構成されているにもかかわらず鑑賞者の視覚的想像力を喚起する作品群となっており、既存のフォーマットに依拠しない音響システムを駆使した独自の「空間的作曲」によって生み出されたこれらの作品は、文字通り「耳で視る」ものとして、高い評価を得ている。

サウンド・アートとは

視覚を中心とした表現領域の「美術(visual art)」に対し、聴覚を中心にした表現として存在する「サウンド・アート」は、楽音(楽器で演奏される音)によらない自然環境音を録音した素材などさまざまな音を使用する分野であり、「聴くこと自体を主題とする」などの特徴によって、同じく聴覚による芸術表現である「音楽」とは区別されている。「聴くこと」から広がる知覚世界の提示という側面をもった「サウンド・アート」は、見ることに偏重した美術に対して、もう一つの見ることを提示する表現ともいえる。

展覧会概要

evala の活動史においても重要な作品を制作するきっかけとなったICCを会場として開催される今回の展覧会は、本展のために制作された新作も含めた「See by Your Ears」の現時点における集大成的な展示となる。

《大きな耳をもったキツネ》や、そこから発展し多くの国々で発表されてきた作品、ICCで最も大きな展示室を全室使用した大型インスタレーションの他、複数の新作によって精緻に構築された音響空間のなかで、「聴くこと」と「見ること」が融け合う新たな知覚体験を、さまざまな方法で提示している。

内覧会にて、evala(左)と、本展のキュレーションを手掛けたICC主任学芸員の畠中実(右)。 撮影:藤田紘那

以下、各作品への解説文は展覧会資料を引用。

《ebb tide》 2024 撮影:山口雄太郎

吸音材でできた波打ったようないびつな形状の構造体が、展示室中央に設置されており、体験者はそこに登り、思い思いの体勢をとりながら鑑賞することができる。新作である本作は、「See by Your Ears」の原点となった《大きな耳をもったキツネ》(2013-14)に立ち返り、evala 自身の記憶に残る私的な場所の環境音や、さまざまな音具の音によって構成される。時間経過とともに展開する物語ではなく、音響空間内に身を置く体験そのものを提示し、そこから体験者それぞれがイマジネーションを開いていくことが企図されている。

引き潮を意味するタイトルは、生死も含む人のバイオリズムが潮の満ち引きと関連しているという伝承に由来する。構造物に身を委ねて音を聴いていると、波にのってどこか遠い彼方へと誘われていくかのようでもあり、また引き潮のときだけ現われる岩の上で去り行くものを見送るようでもある。本作はevalaにとって、死を迎えた人々へのレクイエムでもあり、そこには連綿と継がれていく生命への畏怖も込められている。

《Sprout ❝fizz❞》 2024 撮影:山口雄太郎

小さなスピーカー群による “音の芽吹き” シリーズ。「発芽する」またはその「芽」 を意味する「Sprout」には、「speaker out」の略語である 「SP OUT」も隠れている。本展では、2024年3月に旧 Bunkamura Studio で発表したシリーズ第一作を大きく発展させ、ひとつひとつ形状の異なるオリジナルスピーカーを大量に製作した。体験者は作品のなかを自由に歩き回ることができ、ときに多数の個のような、ときにひとつの群れのような、新しい生命の息吹が満ちた空間に包まれる。

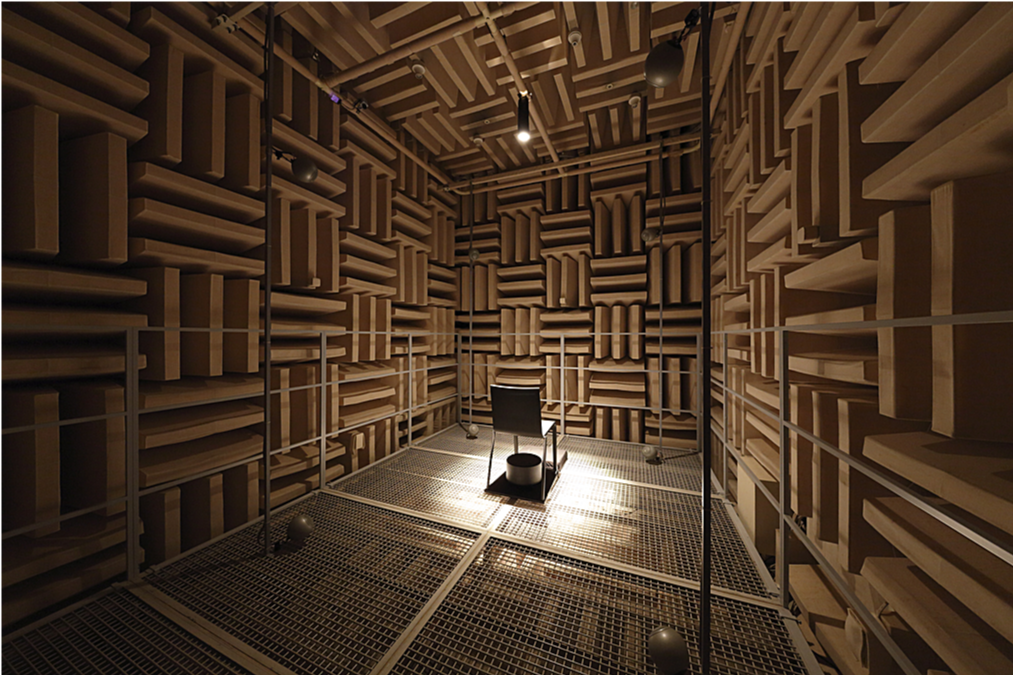

《大きな耳をもったキツネ》 撮影:木奥惠三 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

無響室のための立体音響作品シリーズ。evala の故郷である京都府北部の京丹後でのフィールド・レコーディング音源をもとに、録音された場所の空間の残響と反射を擬似的に作り出し、音響的変化を伴う音の運動を加えて作曲している。ICCの無響室のために、2013年から14年にかけて4曲が制作された。4曲のうち2曲では、京丹後と縁の深い世界的なサウンドアーティストである鈴木昭男が参加し、鈴木による自作音具(グラスハーモニカ、クギウチ)の演奏を evala が録音 / 作曲し、仮想の音響空間を創出している。

《Our Muse》 2017 撮影:evala

2017年に開催された「オープン・スペース2017 未来の再創造」展参加にあたり、あらためてICCの無響室のために制作された作品。沖縄・竹富島の御嶽(うたき)という特殊な反響をもった非日常空間で収録したフィールド・レコーディング音源をもとに、時空が変容するような高次元的音体験を構築している。

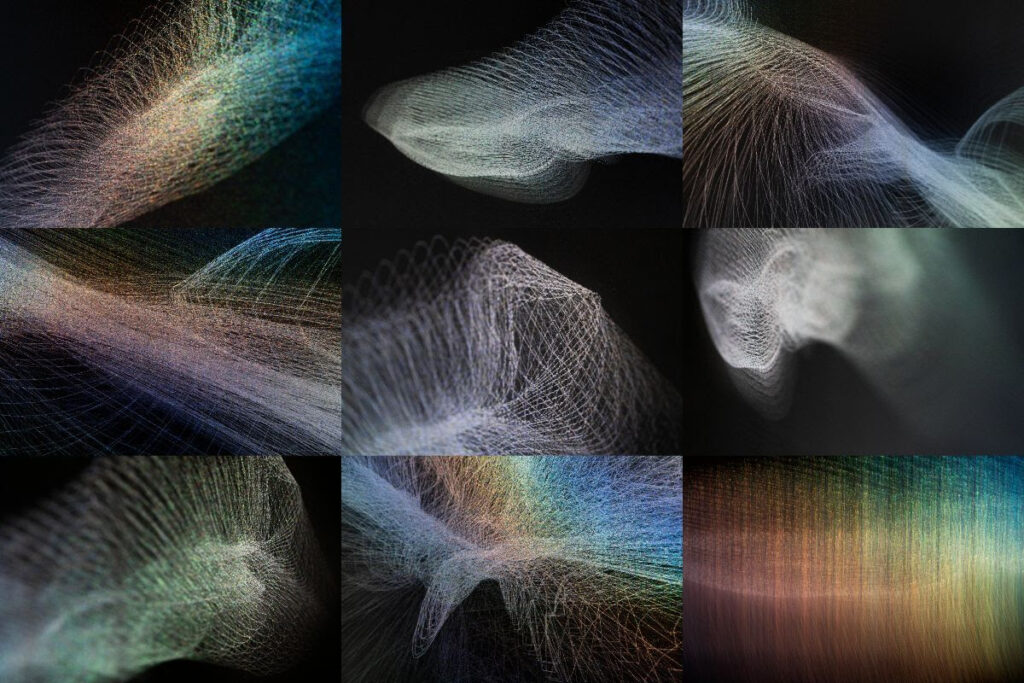

《Score of Presence》 2019 撮影:清水はるみ

特殊印刷および平面パネルスピーカー技術を用い、絵画の支持体であるパネル自体が音を発する “音の出る絵画” シリーズ。それぞれの絵画に描かれたイメージは、空間音響のデータを独自のアルゴリズムによって時空間を縮約 / 拡張し、視覚化したもので、鑑賞する角度によって色彩が鮮やかに変化する。6枚組の絵画が視覚的かつ聴覚的に重なりあうことによって、ひとつの音響空間が立ち上がる。

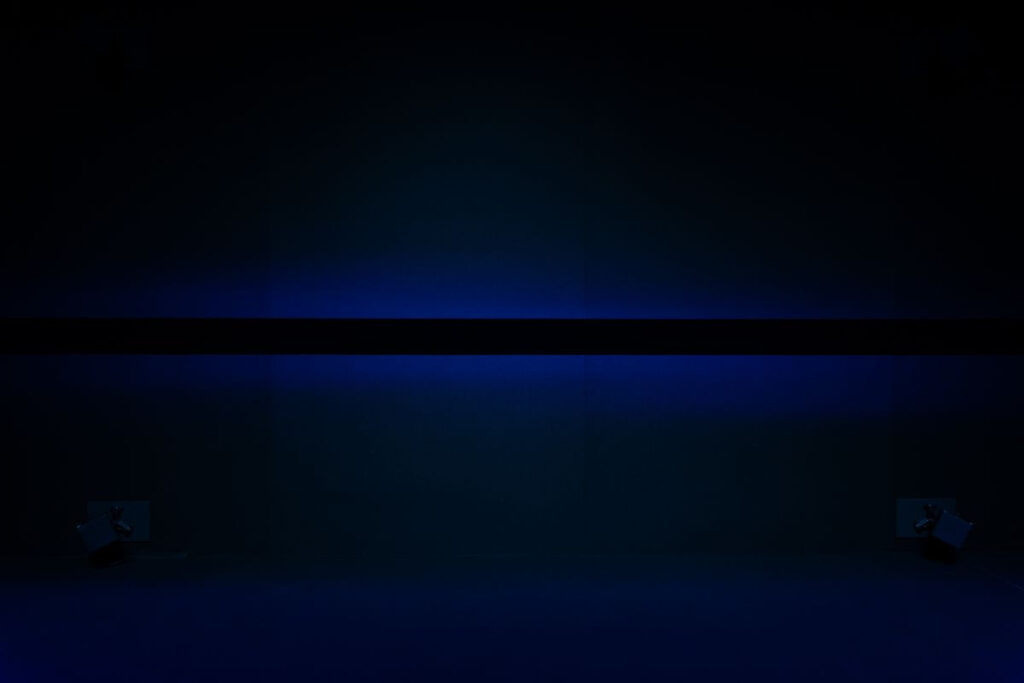

《Inter-Space ❝slit❞》2024 撮影:冨田了平 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

「Inter-Scape」は、美術館のホワイト・キューブで展開されてきた、音と光によるインスタレーションのシリーズ。evala がこれまで世界中で録りためてきた音を用いて空間的に作曲した立体音響による高密度な音と、可視光下では得られない効果をもたらすブラックライトの光によって構成される。シリーズ最新作となる本作では、収録された時も場所も異なるさまざまな音が交差し、ときに歪み、混ぜ合わされ、一本のスリット(隙間)から架空世界の断片を覗き視るような空間を創出している。

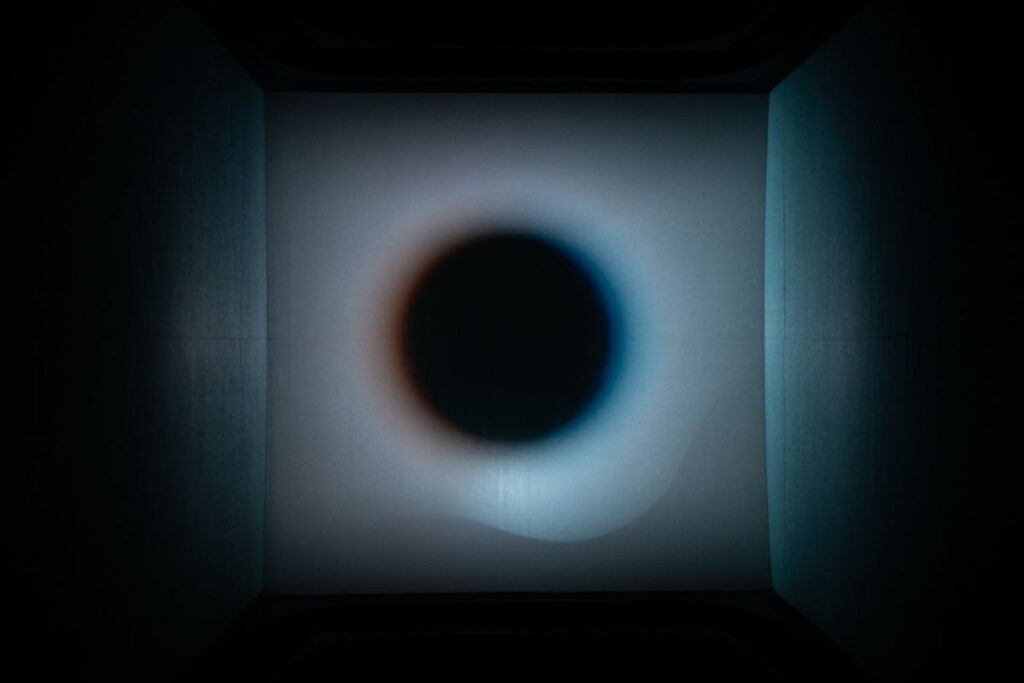

《Embryo》 2024 撮影:冨田了平 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

暗闇の中で、体験者はうなるような低音と、生成変化し続ける茫漠としたイメージに出会う。暗闇の中の微かな光は、有機的にうごめく不定形な映像となり、物理的な影やモアレと相まって、イメージを形成する。作品タイトルの 「Embryo」は「胚」という意味で、さまざまなものを隔てる境界もまだない、何かの始まりのみを予感させる。

《Studies for》 2024 撮影:冨田了平 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

本作では、これまでに evala が発表してきた36の立体音響作品のサウンドデータを学習したサウンドエフェクト生成AIを用いて、空間的作品をつくることを試みている。サウンド(evalaがシグネチャーとして作品の始まりに用いている汽笛の音)とテキスト(学習に用いられた作品のうち8作品のタイトルをチャンネルごとに選択)の二つをリファレンス(プロンプト)として、リアルタイムかつマルチチャンネルで「evalaのような音」が生成され続ける。このプロジェクトは、作家不在でも立体音響作品を永続的に継承・制作しうる新しいアーカイヴのかたちを探求する実験であり、本作品はその最初のスケッチとなる。

人間の知覚と想像力の可能性を問うevalaの唯一無二のサウンド・アートに没入できる「evala 現われる場 消滅する像」は3月9日まで。是非あなたの耳でお見逃しなく!

開催概要

会場:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

期間:2024年12月14日(土)~2025年3月9日(日)

時間:午後11時~午後6時

*2月22日(土)、23日(日)、24日(月・祝)、3月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)は20時まで延長(入場は19時30分まで)

休館日:毎週月曜日、年末年始(12/28~1/3)、ビル保守点検日(2/9)他

入場料:一般1,000円、大学生800円(各種割引・無料あり、詳細はウェブサイトより)

主催:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](東日本電信電話株式会社)、SbYE合同会社

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京[芸術文化魅力創出助成]

協賛:株式会社ソウワ・ディライト

協力:ソニーグループ株式会社

機材協力:株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社静科、株式会社シンタックスジャパン、株式会社アコースティックフィールド、株式会社エス・シー・アライアンスアルテ社、株式会社SHOUT

資材協力:株式会社テクノフォームジャパン、アトサキサウンド、日本化線株式#会社