「生誕120年 宮脇綾子 見た、切った、貼った」

東京ステーションギャラリーにて3月16日まで

撮影=藤田紘那

2025年1月25日(土)~3月16日(日)まで、東京ステーションギャラリーにて、今年生誕120年、没後30年を迎える布絵作家・宮脇綾子の回顧展「生誕120年 宮脇綾子 見た、切った、貼った」が開催されている。

宮脇綾子とは?

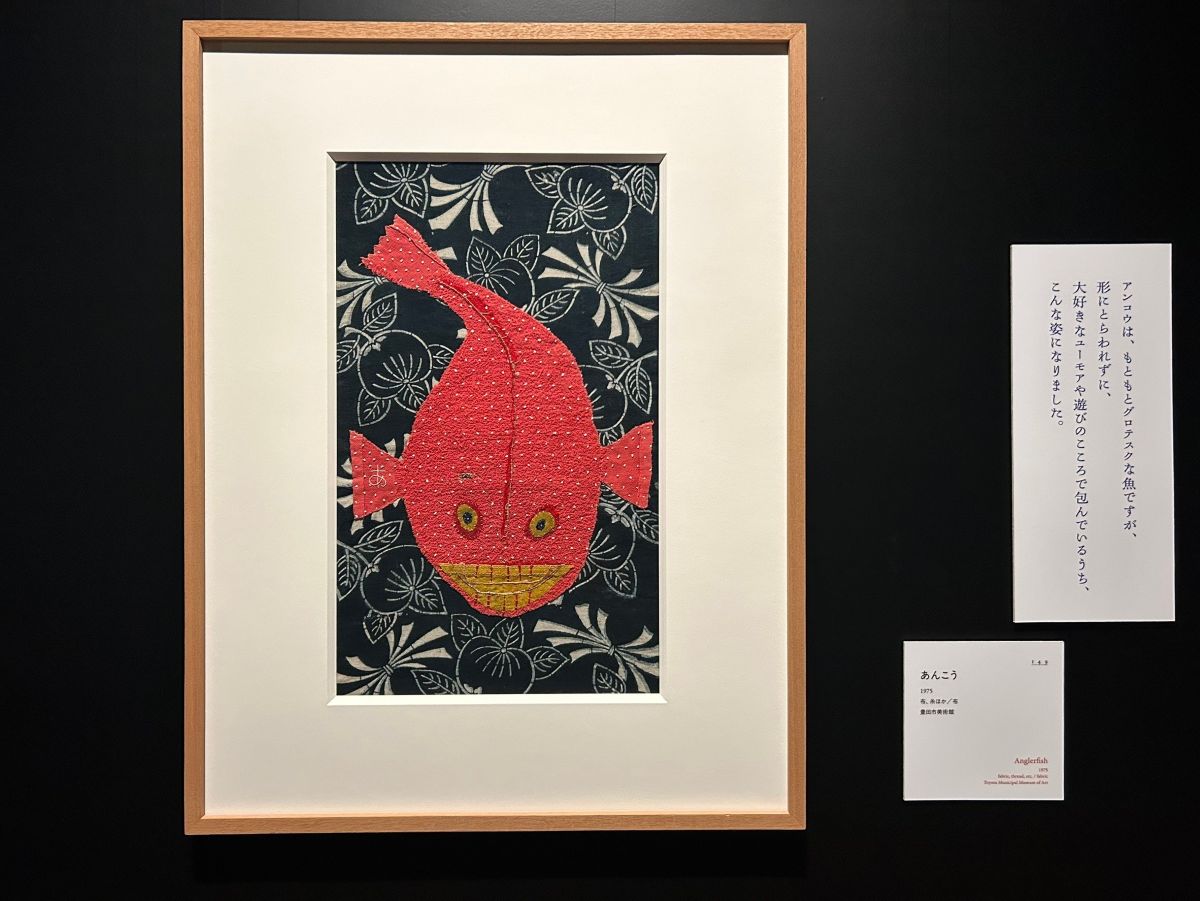

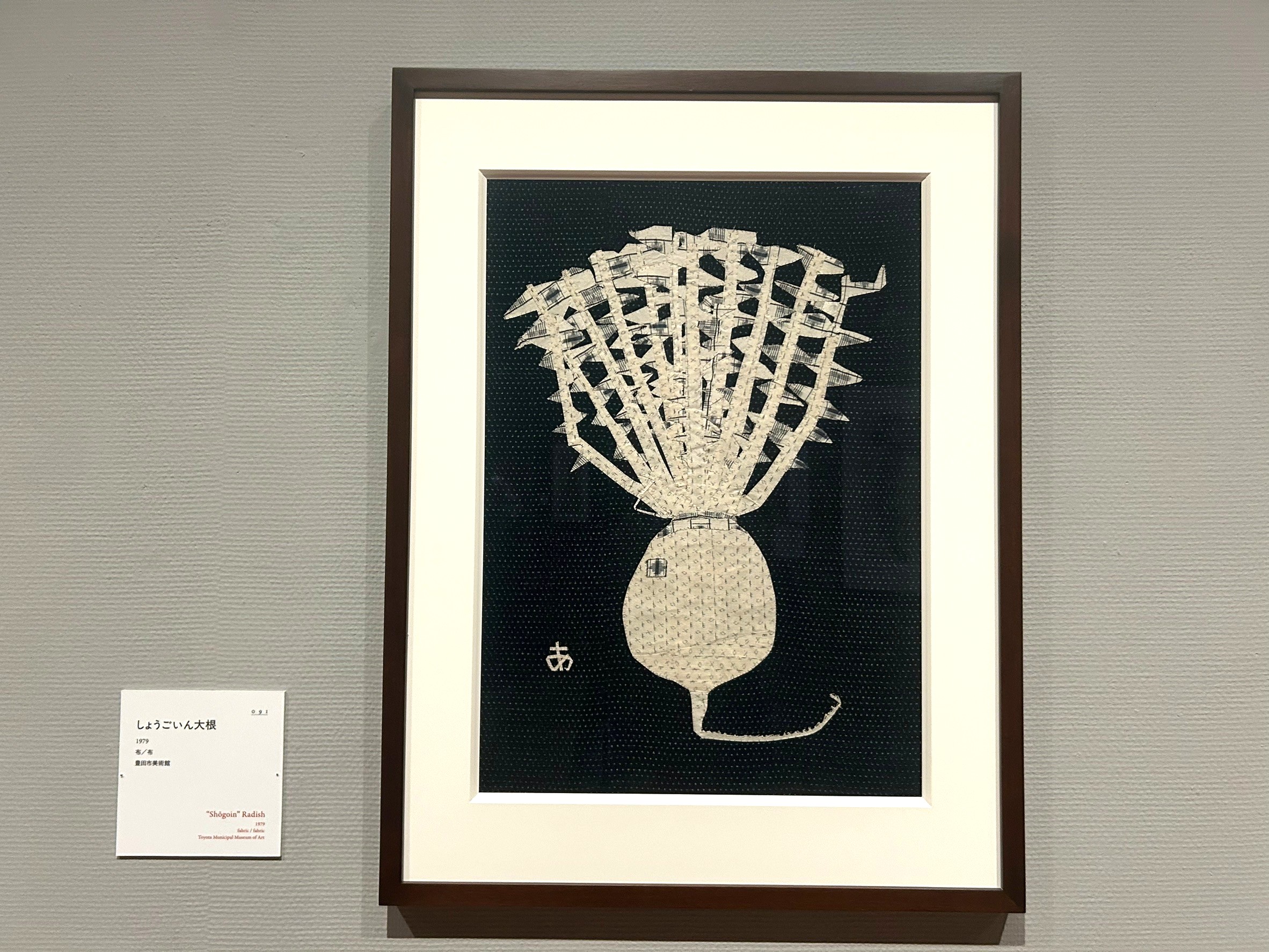

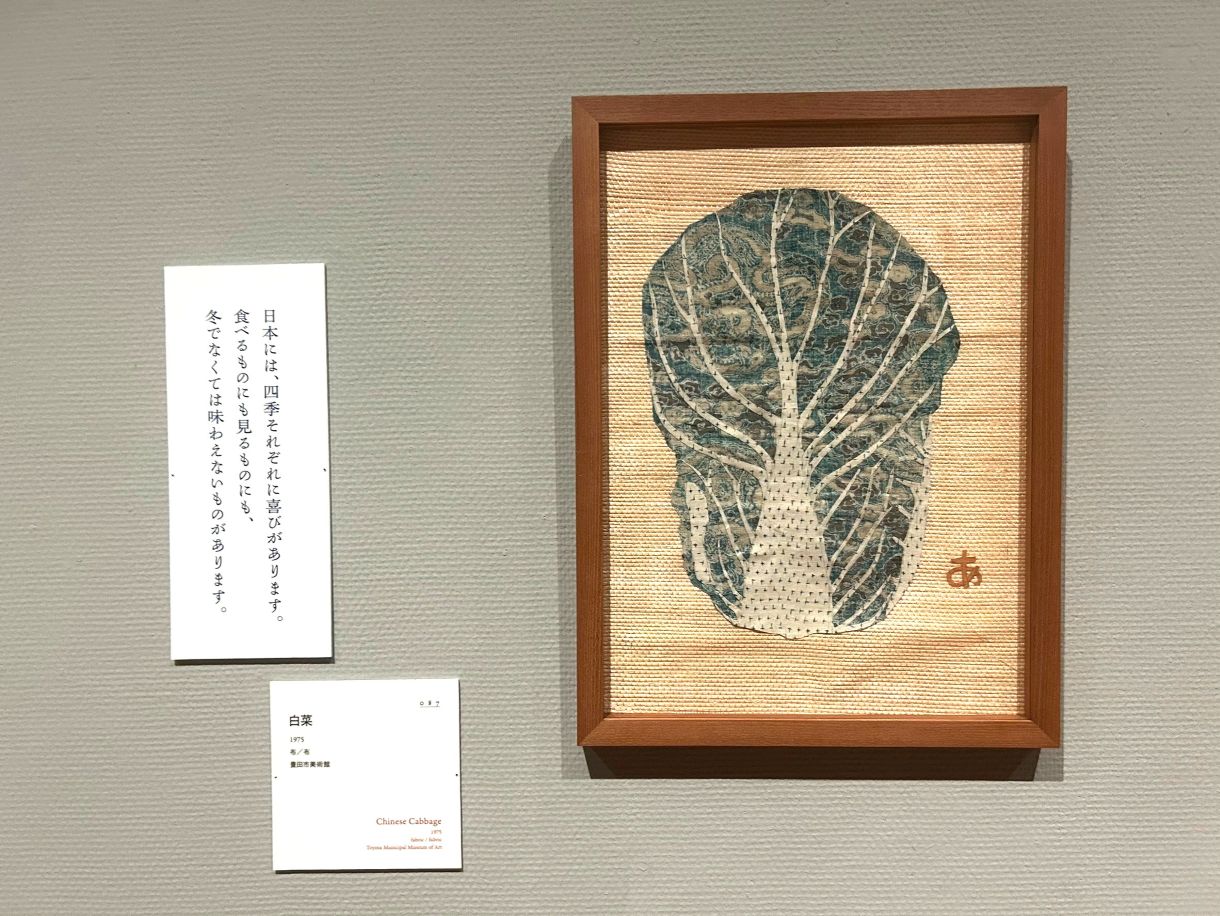

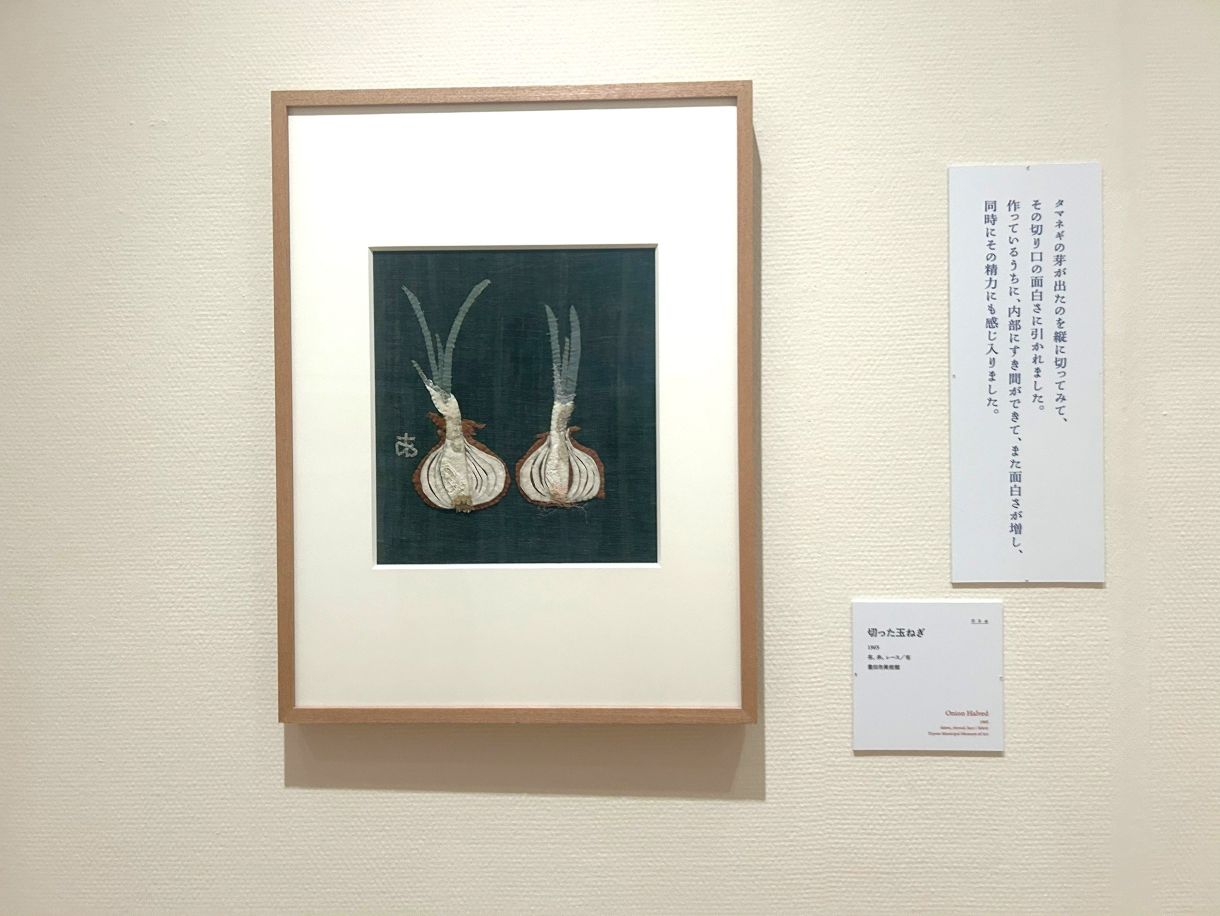

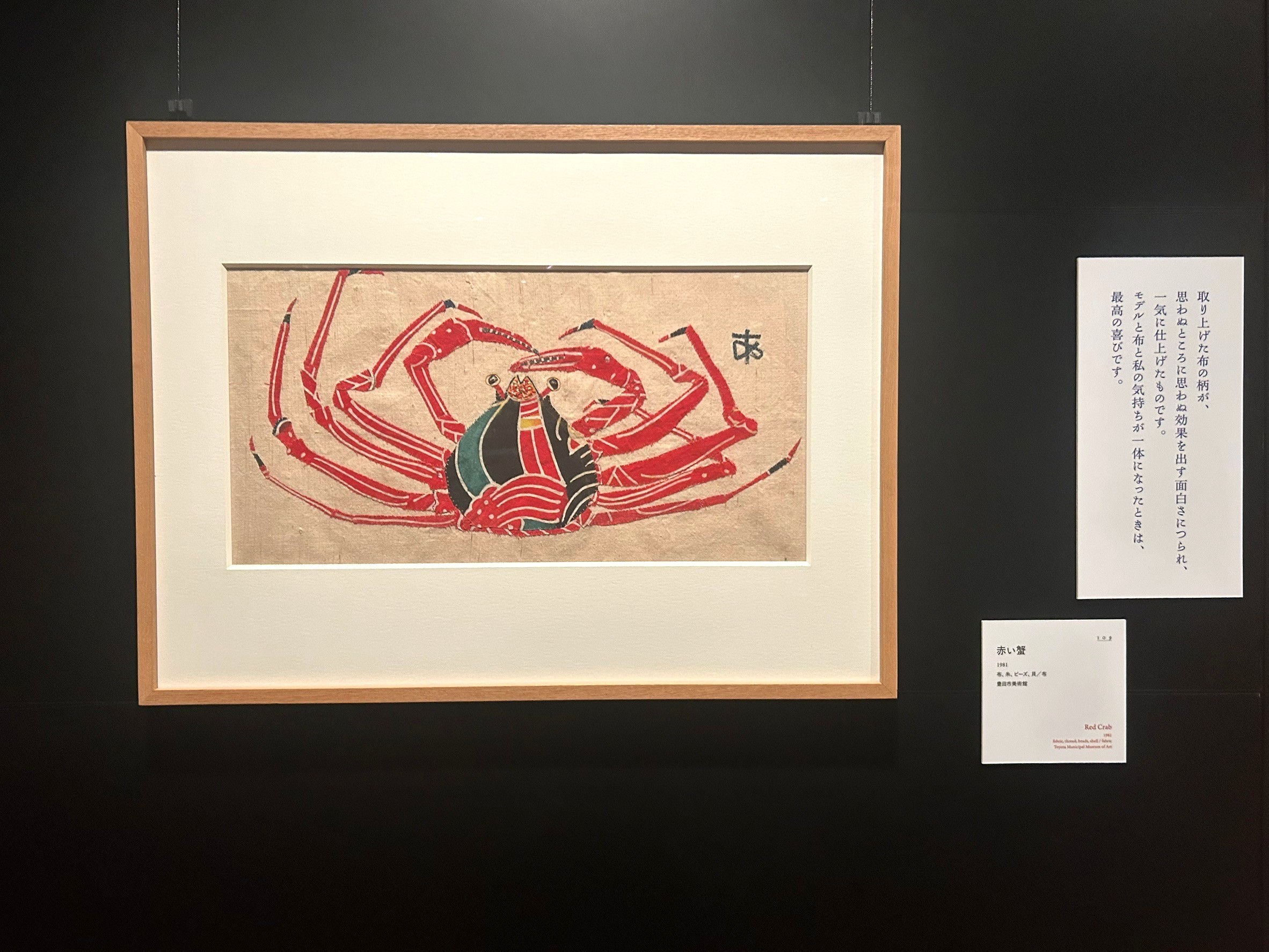

1905年東京生まれの布絵作家。野菜や魚など主婦として毎日目にする身近な物をモチーフとして、布や紙など用いて美しく親しみやすい布絵作品を生み出した。その作品の優れた造形やデザイン性は、対象を徹底的に観察するところから始まっており、時には分解して断面をさらし構造を確かめたりもした。

素材には布、紙の他に、ネルのコーヒーフィルター、使い古したタオル、石油ストーブの芯など、さまざまなものを使用した。

展覧会のねらい

一般にアップリケ作家としてしられる宮脇の作品では、アップリケや手芸といった領域には収まりきらない豊かな表現が為されており、その制作においてもまずはモチーフを観察しデッサンをして、それをもとに素材を縫い付けたり切り貼りしている。

今回の展覧会では、宮脇の作品やその制作過程が一般の手芸とは明らかに異なる点に着目し、彼女の仕事を美術の視点から再検証、その作品たちを美術作品を語るのと同じ語彙で分析することによって、宮脇の芸術に新たな光を当てることを試みる。

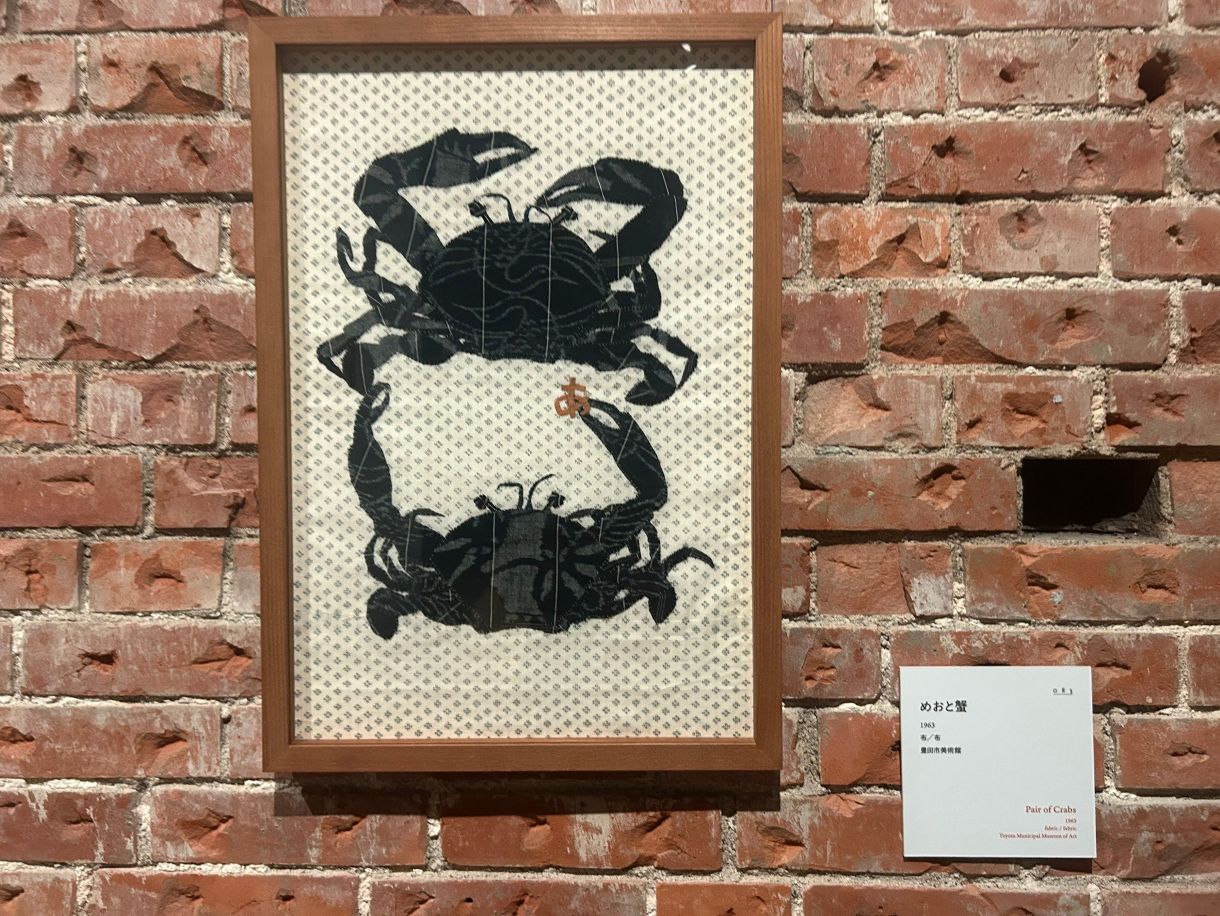

作品に記されている「あ」

どの宮脇作品にも記されているひらがなの「あ」。これは「綾子の “あ” という意味と、自然を見て『あっ』と新鮮に驚いた他沖野感動を寛果に縫い込んでいるつもりなのだ」(宮脇綾子『私の創作アップリケ 藍に魅せられて』より)という。

展覧会の構成

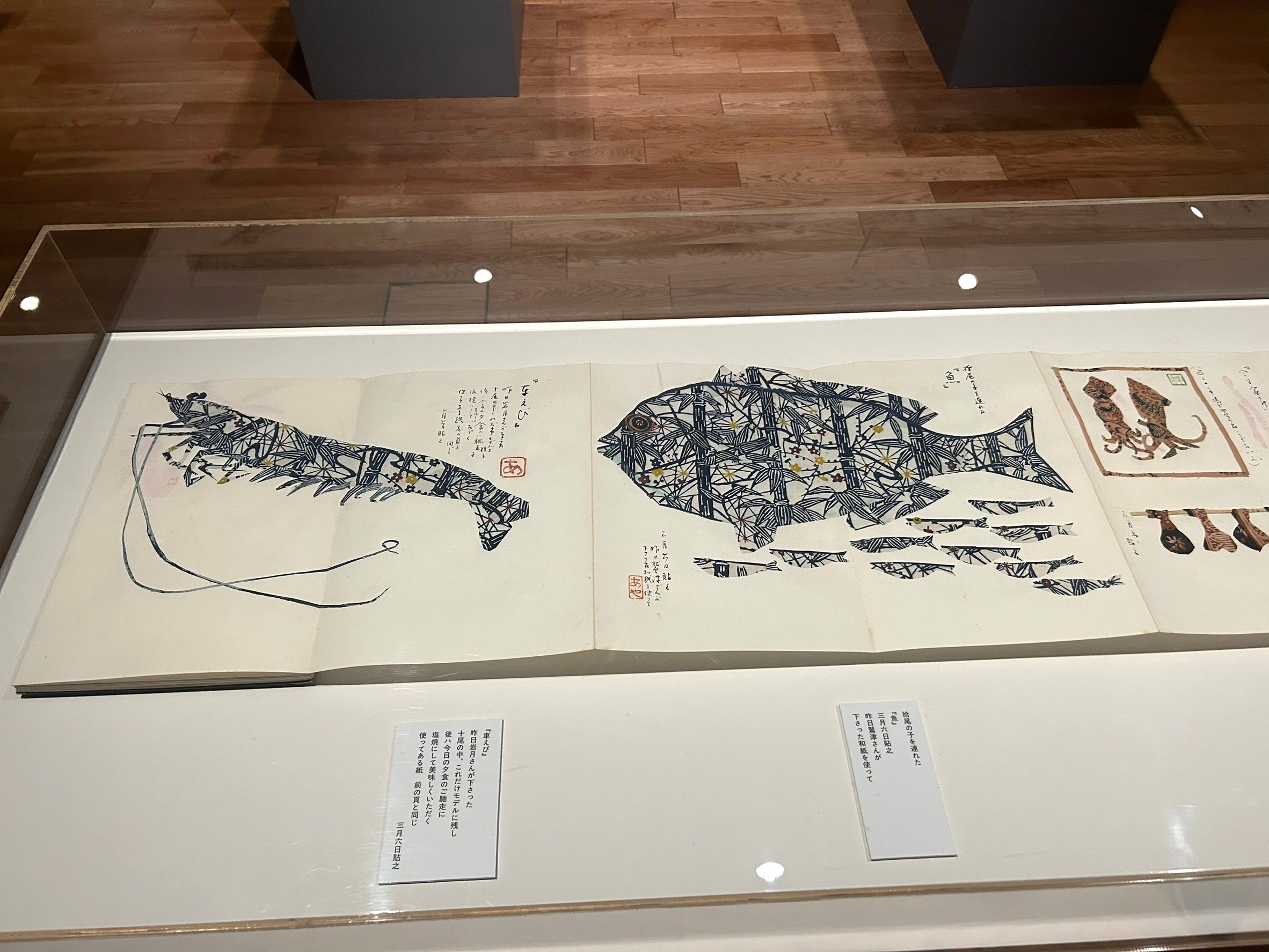

①観察と写実

布を縫い付けるという、描くよりも不自由な方法をとりながらも優れた写実性を見せる宮脇作品。この写実性を実現していたのは、時には対象を解体してその構造までもを明らかにする、宮脇の徹底的な観察だった。

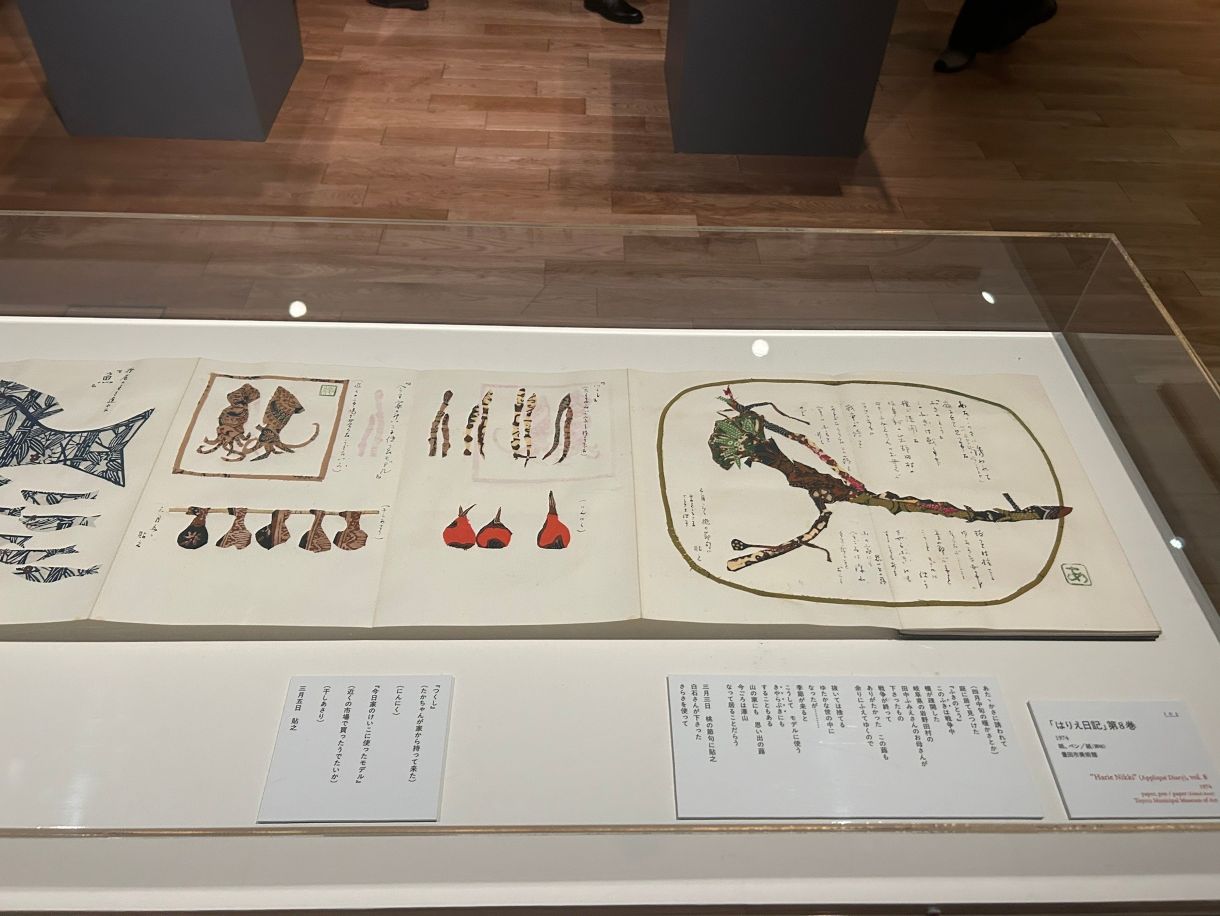

②断面と展開

果実や野菜の断面は、宮脇のお気に入りのモチーフだった。また、魚や鳥の裏と表の姿を対にしたり、さまざまな角度から見た姿を並べたりして表現することもあった。これらの根底には、表現する対象の全てを知り尽くしたいという、優れたアーティストに大切な資質である探求心があったといえるだろう。

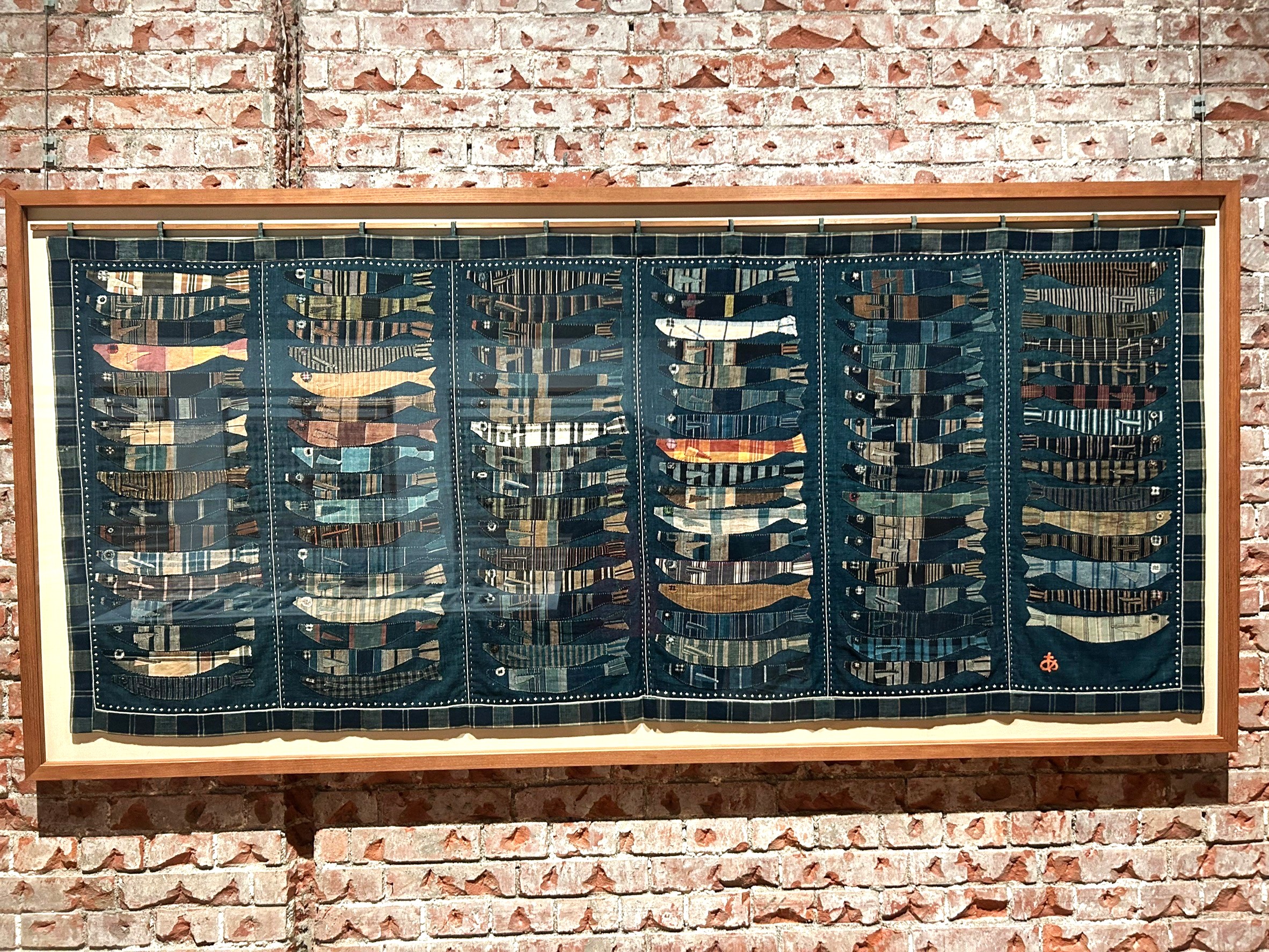

③多様性

強い探求心を持って常に観察をしていた宮脇は、自然に存在する動植物には一つとして同じものはないという生物の多様性をよく理解しており、それぞれの個体の微妙な変化も見逃さずに表現している。

④素材を活かす

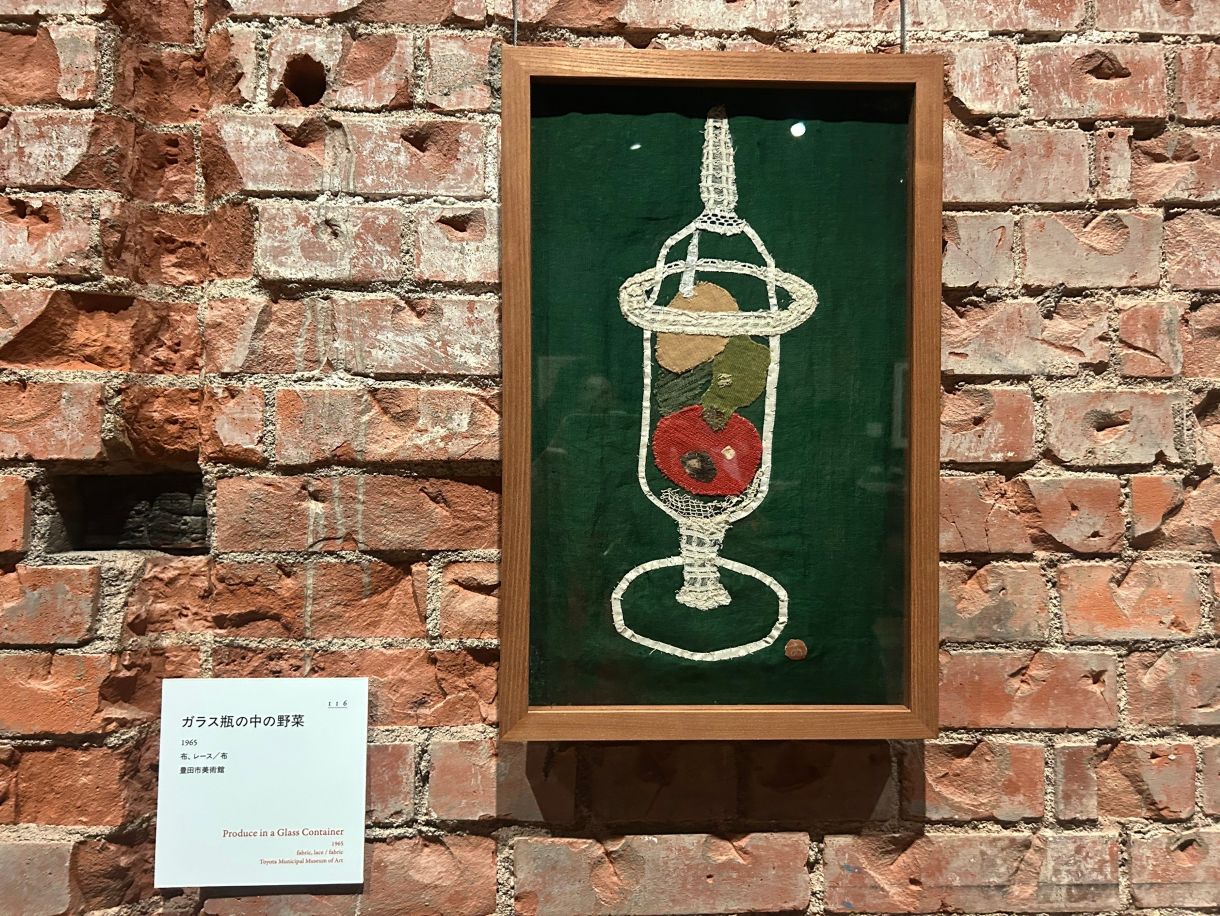

好みの古裂(こぎれ)を探して骨董屋・骨董市をめぐるなど、素材にこだわりのあった宮脇。古裂以外にも、レースやプリント生地、洗いざらしのタオルや古くなった柔道着、使った後のネルフィルターや石油ストーブの芯など、あらゆる素材に関心を向けていた。

⑤模様を活かす

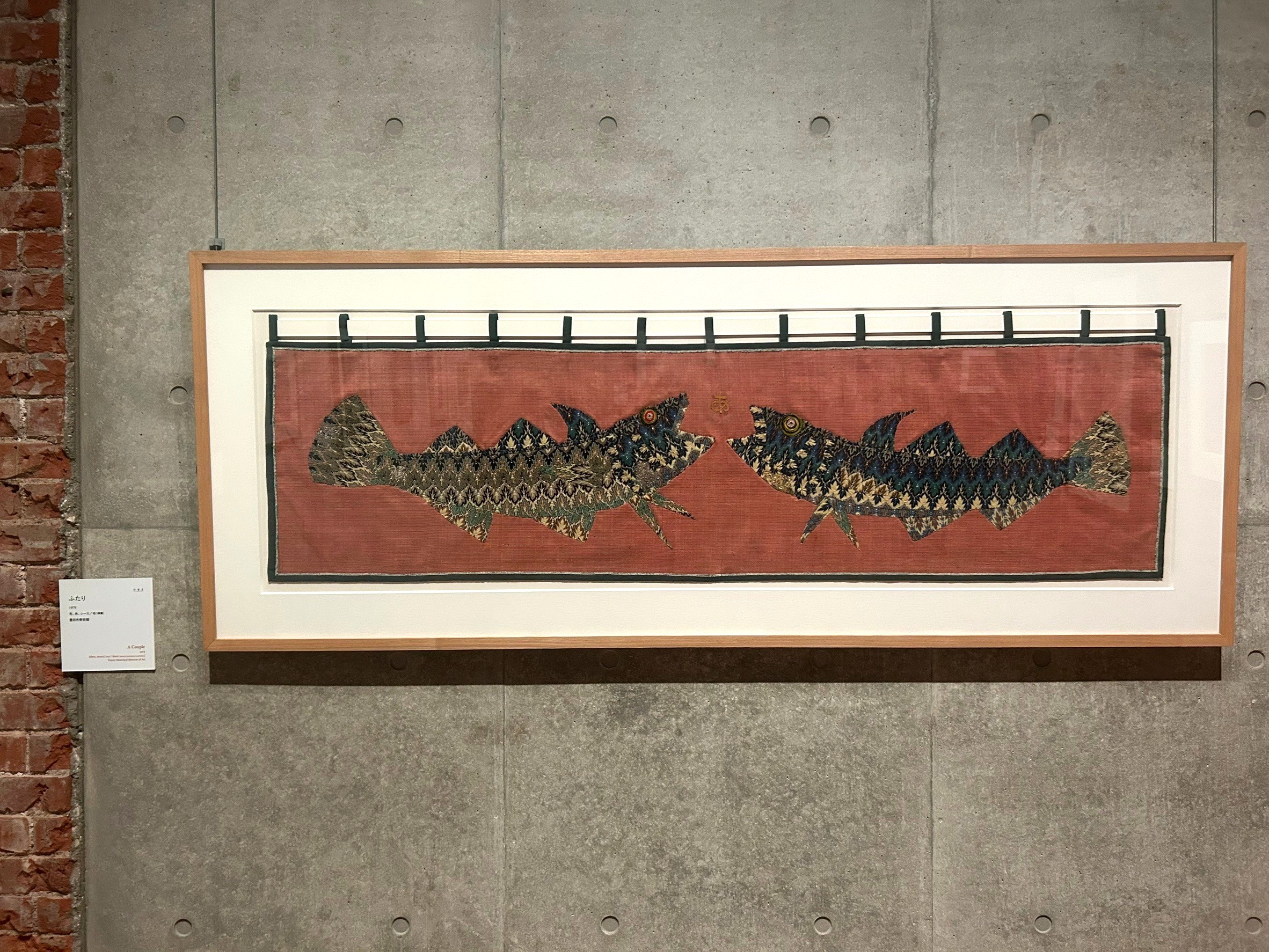

伝統的な吉祥紋から、藍染めの縞柄や格子柄、紅型の大胆でカラフルな文様から、プリントされた花柄、紙の箸袋に印刷された松竹梅の文様まで、宮脇作品にはあらゆる柄や模様が取り入れられている。これらの模様を巧みに組み合わせて写実的な作品を作り上げることも珍しくなく、それらは「宮脇マジック」と呼びたくなるほど秀逸である。

⑥模様で遊ぶ

模様で写実的な表現をする一方で、模様それ自体の面白さを活かして大胆な造形をつくり出すこともあった宮脇は、模様を見ながら何をつくろうかと考えることもあったという。モチーフの本来の柄をかけ離れた模様が予想外の面白さをつくり出し、独自の作品世界を作り上げている。

⑦線の効用

対象を面の集まりとして全体を構成していく布絵に紐や糸による線を加えることによって作品に大きな表現の幅を得た宮脇は、植物の根や細い茎などの繊細な描写や透明なガラスの器の表現も行っている。

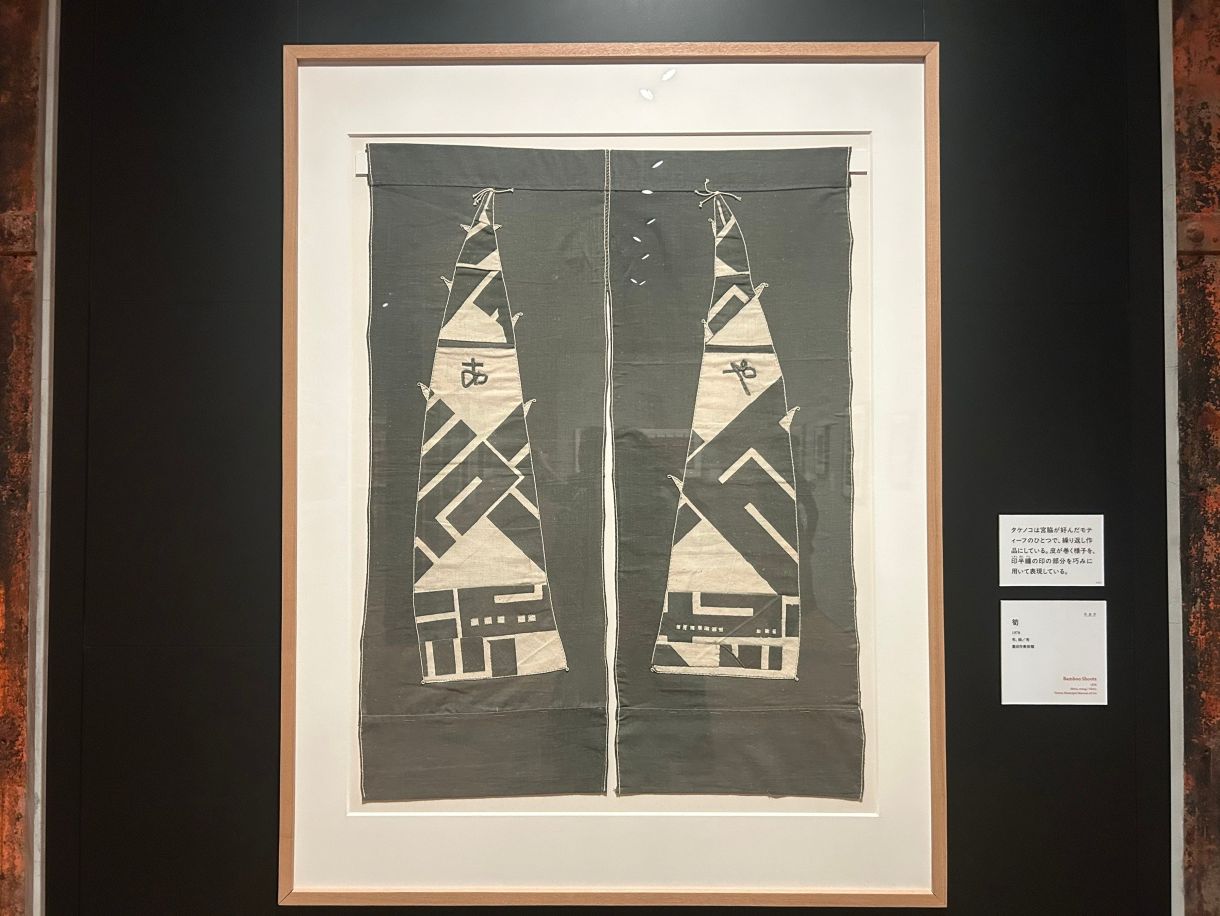

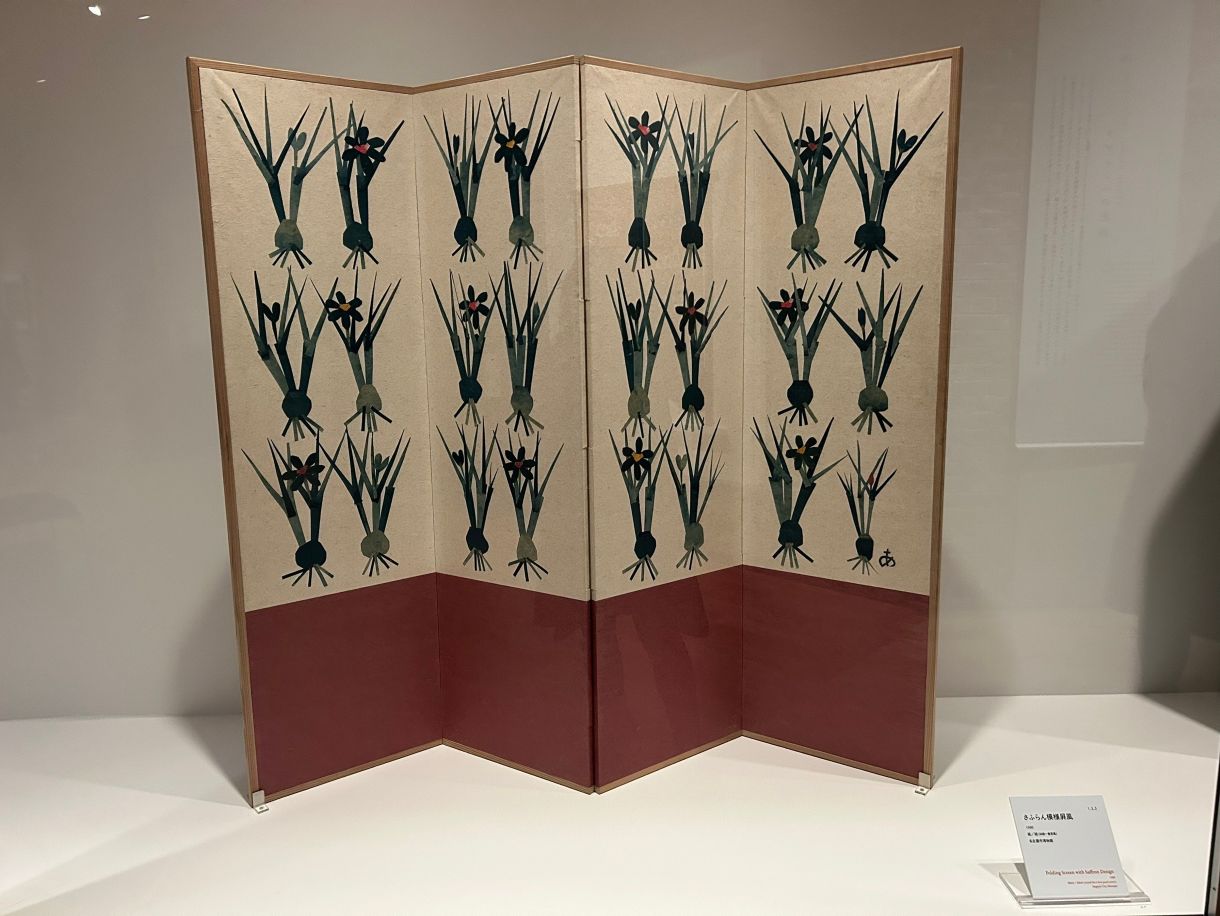

⑧デザインへの志向

大胆な単純化や誇張を行ったり、同じモチーフの反復や異なるモチーフの羅列など、写実的な表現とはまた違った手法を用いて、デザイン的な作品も数多く制作した。

開催概要

展覧会名:生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った

会期:2025年1月25日(土)~3月16日(日)

会場:東京ステーションギャラリー

開館時間:10:00~18:00()

休館日:月曜日(ただし2/24,3/10は開館)、2/25(火)

住所:東京都 千代田区 丸の内 1-9-1(JR東京駅 丸の内北口 改札前)

入場料:一般1,300円、高校・大学生1,100円、中学生以下無料

主催:東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文化財団)

特別協力:豊田市美術館

協賛:T&D保険グループ

展示風景

東京ステーションギャラリー富田章館長と《高枝切り》1968年

豊田市美術館の成瀬美幸学芸員と《たこと並ぶ魚たち》1957年