「大地と風と火と:アジアから想像する未来」片岡真実 監修

【ART WEEK TOKYO】AWT FOCUSが開催中!

文=ONBEAT編集部、写真=藤田紘那

AWT FOCUS は、 毎年異なるテーマのもとに、購入可能な作品によってキュレーションされる展覧会。 2023年、 新しい形のセールスプラットフォームとして、二つの主要な目標を掲げて立ち上がった。 一つは、市場の柔軟性と美術館の再帰性を掛け合わせたハイブリッドな形式を通じて、キュレーターに近現代美術の新たなナラティブを実験的に展開する場を提供すること。 もう一つは、これからコレクターを目指す方が、 アートの歴史を形づくる一員として果たせる自身の役割を考え、アートパトロネージの長期的なビジョンを描けるようなモデルを提示すること。

大地と風と火と:アジアから想像する未来

第二回となる本年度は、 森美術館館長であり国立アートリサーチセンター長も務める片岡真実氏を監修に迎え、これまでの経験に根ざした個人の関心を深めると同時に、 AWT FOCUS の射程を日本からアジアやその他の地域のアーティストへと拡げることで、このプロジェクトをさらに前進させる。「大地と風と火と:アジアから想像する未来」と題し、政治や経済など人為的な分類や力による統治ではなく、自然の摂理や不可視のエネルギーといった観点から世界を見つめるアジア的世界観を起点に、多様性が共存する未来を考える。

地球規模の気候変動が悪化の一途をたどり、社会の分極化が進み、 地理的、 政治的な緊張感が高まる中、世界中の多くの人々が不安を感じている中、昨今の私たちが抱える課題と向き合いながら、 より良い未来が想像できるよう、複雑なまま共存するための枠組みを提示する。昨年に引き続き大倉集古館で開催され、今回は特別出陳として、3点の大倉集古館所蔵品が片岡氏のキュレーションを補強している。

宇宙空間から世界を俯瞰する

国家や民族間の争いは緊張感を増し、各地で分断、 差別、 貧困、 孤独が広がり、地球環境としての気候危機も深刻化が続く中、現代アート界でもさまざまな問題が提起されている。 一方、限られた人種や民族、 ジェンダーなどのアイデンティティや価値観が優先された長い歴史を経て、近年ではもはや把握できないほどに多様な文化的背景や歴史解釈が、猛烈な勢いで前景化している。 キュレーターの片岡氏は、より良い未来へのビジョンを描き続けること無くして、 あるべき社会などはやって来ないと信じ、こうした状況にアートや美術館がいかに貢献できるのかを問いている。

本展「大地と風と火と : アジアから想像する未来」 では、 大いなる宇宙を構成する根源的な要素がいかに関係しあい、 循環しながら存続してきたのかを、 アジアの宇宙観を起点に再考する。 仏教を含む古代インド思想では 「地」 「水」 「火」 「風」 「空」 が宇宙の五大要素だ。 自分を中心にした世界への眼差しから自身を一旦遊離させ、世界を宇宙空間から俯瞰しなおすことで、 多様な要素が変化しながら均衡する宇宙の様相を想像する試みとも言える。 本展ではアジアを中心にさまざまな文化的背景をもつ57組のアーティストの作品を通し 物理学、天文学、 気象学などの自然科学的観点と、 古来の土着信仰、 自然信仰、 さらに組織化された宗教などスピリチュアルな観点を融合し、 自然の摂理や不可視のエネルギーを意識している。

アジアを起点に世界を考える

一括りにアジアと言ってもその範囲は広大で、人口14億人超のインドと中国を含み、全世界の人口82億人の約6割が住む。そのなかで人種、民族、 言語、 宗教、文化などじつに多様なアイデンティティや価値観が共存している。 さまざまな地域で異なる支配者が統治し、国境や時代が更新され、また新しく生まれた宗教は周辺に伝播し、それぞれの地に根を下ろしてきた。 例えばインドに起源をもつ仏教は2,500年の間に大乗仏教と上座部仏教などの潮流に分かれ、それぞれがさらに分派しアジア全域に広く浸透してきた。日本には中国や朝鮮半島を経由して6世紀に伝来したが、 既存の神道の八百万の神々は仏教の仏が姿を変えたものとする本地垂迹説などによってヒンドゥー教の神々と神道や仏教の神々は繋がった。 中華圏では仏教、 道教、儒教が同じ場所で祀られていることも多い。 そもそも姿を変えたものとする本地垂迹説などによってヒンドゥー教の神々と神道や仏教の神々はアジアの信仰にはアニミズムや自然崇拝も含め多神教が多いが、こうした習合(宗教的シクレティズム)は異文化共存のあり方として示唆に富む。

19世紀末、鎖国政策を終えて急速な近代化/西洋化に邁進した日本では「脱亜入欧」も揚げられたが、そうした中でも日本をアジアの一部に位置づけ、アジアの芸術を西洋へ広め、その文化的特徴を考察したうちの一人が本展会場であ大倉集古館の設計をした建築家の伊東忠太 [1867-1954]がいる。 留学先といえば欧米だった時代、伊東は日本建築の源流を辿るために1902年から敢えて中国、インド、 オスマン帝国など広義のアジア一帯を調査し、 欧州と米国を経由して3年間で世界を一周。帰国後に「建築進化論」を発表した。大倉集古館は緑青色の中国風の屋根、 龍模様の漆喰天井、屋根や柱上部の空想上の動物などの融合に、 多様な文化や文明を身体で吸収してきた伊東の世界観を見ることができる。

グローバル化による文化の均一化などが叫ばれてきたが、異なる文化圏を実際に訪れてみれば、 今日なお各々の歴史や風土に根差した独自性がある。 ここに共存に向けた鍵があり、アジアを起点にする、 未来に向けた深遠な潜在力と共感を感じており、改めて今日的な観点からの仔細な討究が求められると片岡氏は考える。

変化しながら均衡を模索する、 不可視のエネルギーが全体を繋ぐ

ウパニシャッドの思想では、 宇宙の最高原理である 「ブラフマン」 と個体の本質としての「アートマン」の合一が中核をなす。 そしてさまざまな身体機能を繋ぐものとしてプラーナ(気息) の存在がある。 大乗仏教・中観派の祖とされるインドの高僧ナーガールジュナ (龍樹) も 「空」の観念を発展させた。 中国では 「木」 「火」 「土」 「金」 「水」 を宇宙の基本元素として五行と呼び、それらが均衡を保ちながら循環すると考えた。 五行は宇宙だけでなく季節や方角、 身体の臓器などにも応答し、 気の流れ、 風水や東洋医学などアジア文化の細部に浸透している。こうした不可視のエネルギーは、さまざまな民間信仰、山岳信仰、呪術

や祭祀などに繋がるものだろう。 さらに言えば、 不可視の領域を意識することは世界各地の先住民文化や叡知に触れるにつけ、 何処にも通底しているように思われる。 人間を中心にした世界観ではなく、人為を超えた大いなる力に向けた謙虚さや差異の共存、均衡への意識がそこにはある。 この意味では森羅万象は不可視のエネルギーによって繋がっているとも考えられる。 そして今日の気候危機に対しても多くの学びを与えてくれるだろう。

展示は「宇宙の構造」「手、身体、祈り」「見えない力」「自然界の循環とエネルギー」の4セクションに分かれ、日本からインドネシア、韓国、台湾、フィリピン、ブラジル、香港、メキシコまで、世界各地域から57組のアーティストが参加。日本の26のギャラリーに加え、ソウルのKukje Galleryやマニラ、ニューヨークに拠点を置くSilverlens、台北のTKG+など海外のギャラリーも作品を出展。57組のアーティストによる多様な作品群は、片岡氏の長年にわたるアジアのアートとの関わりを反映するとともに、いまを生きるアーティストたちの新しい手法や批評的アプローチを通して、伝統を刷新していくことを表している。

1. 宇宙の構造

宇宙がどのような構造で成り立っているのか、古代の人々はそれぞれの土地で考え、信仰や宗教が生まれ、天地開闢の物語が語られた。 そして、 大地を照らす太陽、 恵みの雨、 雲、 風などの自然現象、 夜空に見える月、星などの動きから、 人間の生命、 死後の世界、 神々の棲む世界などへ想像は拡がった。 このように宇宙の構造は、 地域や時代、宗教を超え、 五大要素や曼荼羅のように幾何学的に整理されたものも含め、 さまざまに解釈されてきた。天文学や物理学が発展した現代においても、 宇宙はいまだ謎に満ちており、政治や経済を超えた世界、 森羅万象は創造的インスピレーションの無限の源泉であり続けている。

アルベルト・ヨナタン・セティアワン《Poiesis II》2023 Mizuma Art Gallery

2012年に来日し、 現代陶芸を学んだセティアワンは、多様な文化や宗教の伝統的な装飾品やシンボルからインスピレーションを得た小さな陶磁器のオブジェの集積や連続による作品で知られる。 多くは幾何学やシンメトリーを意識したもので、 果てしない宇宙を、シンボルや構造図を通して視覚化してきた人類の歴史にも通じている。

出品作は一対の羽根と花の形をした267ピースのテラコッタによる構成で、矩形に配された全体像は空間に秩序と調和、静寂を生み出している。

奥:トーマス・ルフ《d.o.pe. 07 III》2022 Gallery Koyanagi、手前:戸谷成雄《襞の塊 III》2015 ShugoArts

1980年代末から現代アートにおける写真表現にさまざまな革新をもたらしてきたルフは、自己相似性を持つ「フラクタル」という幾何学的構造に2000年代から着目。 新しいソフトウェアによって数学の視覚的な美しさを可視化し、自然界の様相を人工的に生成する方法を見出した。「d.o.pe.」シリーズ (2022) では、単純な関数の反復から導かれるフラクタル構造の画像を重ね合わせ、サイケデリックで擬似的な自然を生成。 深みと柔らかさを持たせるために、画像はベロア製のカーペットにプリントされている。

戸谷は日本を代表する彫刻家のひとりとして、 1970年代から一貫して彫刻の原理とその構造を追求してきた。 中心に垂直の基本構造を持つ伝統的な西洋彫刻ではなく、ひとつの面を彫ることから始め、それを回転させながら表面に山と谷を作っていくことで、内部に明確な構造体をイメージさせない表面構造を実現させる。 《襞の塊 III》(2015) はその姿勢が凝縮した一点と言えるだろう。

ホセ・ダヴィラ 左:《密かなお願い》2023 nca I nichido contemporary art、右:《決まって元の地点や状況に戻る》2021 nca I nichido contemporary art

建築、美術を学んだダヴィラは、質量、バランス、物質性という物理的な力学の分析を通して、 美術史と対話する作品群を確立してきた。 《密かなお願い》 (2023) ではメキシコから世界に発信されたアカプルコチェアのフレームから自然石が二つ吊られ、 不安定に見えるバランスが重力エネルギーを意識させる。 絵画シリーズ 「決まって元の地点や状況に戻る」 (2021) には、美術史上のアイコニックな作品を想起させるさまざまな円や同心円が描かれている。

奥:フランシス真悟《Deep Reflections in Blue》〈Interference〉より2023-24 Misa Shin Gallery、手前:宮永理吉(三代東山)左から《屋根の雲に向かう》、《光と影を織る》、《森に立ち上がる》、《星座の彼方に》2023 Shibunkaku

古来、地・水・火・風・空を含んだ全宇宙を表しているとされる「円」は、壮大な自然界の循環サイクルそのものであり、禅においては悟りや真理の象徴として、見た人の心を映し出すものとも言われてきた。 「Interference」 シリーズ (2017-) では、キャンバスが受ける光が特殊な素材に反射し、作品を見る角度や時間帯によって異なる色が豊かな表情を見せる。 絵画の前に実際に立ち、 宇宙空間に身を委ねることを想像しながら、 色彩の変化を体験されたい。

宮永東山窯は1909年に開窯。 彫刻を学んだ宮永は1950年代にアンフォルメルに出会い、60年代に渡米してピーター・ヴォーコスなどとも交流し、 彫刻家として頭角を現す。 1964年以降、 幾何学的な抽象形態の作品が見られ、1970年には走泥社同人となる。 1999年に三代東山を襲名した。 2023年に制作された青白磁の作品群は、 三角柱を特定の平面で切断したかたちに触発され、 三角錐の辺の長さを変えていくことで作られたもので、 彫刻的な造形力と伝統的な陶磁器の技法が見事に融合している。

向山喜章《muruyulate – E,W》2001 Yutaka Kikutake Gallery

向山は真言密教の伽藍が立ち並ぶ高野山で幼少期を過ごし、石灯籠の並ぶ景色、朝靄に包まれた荘厳な奥の院、祈りを捧げる僧侶の姿、 暗闇を照らすろうそくの光などにも親しんできた。 月の光を想い、 その在り様と自己の存在を重ね合わせる瞑想方法 「月輪観」の体験をもとに作られた本作で捉えられているのは、古くから人々の精神、文学や芸術における重要なテーマともなってきた月明かりそのものだ。 淡い色合いの変化が月光を想起させる。

左:崔 在銀《Paper Poem No.3》2012 Misa Shin Gallery、右:上田勇児《無題》2023 Blum

樹木の繊維から作られる紙には、 土、水、 光、あるいは樹木が成長した時間など自然界の記憶が込められている。 「Paper Poem」 シリーズ (2010-16) は崔がベルリンで廃棄されていた古本を収集し、 何も印刷されていない見返し紙や遊び紙のページを切り取りコラージュしたものだ。 経年と露光によって縁が焼け、重なり合うページの繊細な色調が何層にも堆積した時間となってフレームの中に集結した本作では、樹の時間が人間の知恵や営みの時間へ溶け込んでいる。

焼き物の街、信楽に育った上田は、伝統的な粘土の特性を活かしながら、さまざまな材料を粘土や釉薬に混ぜることで、革新的な表現を生み出してきた。 出品作でも信楽で採取した赤土の原土を主な素材として用い、異なる種類の土に浸した麻紐や葉など、焼成時に消失する素材を巧みに使いながら、化学反応によって生じる色味やひび割れといった独特なテクスチャーを生み出している。

田島美加《ネガティブ・エントロピー(黒住教の神社、日拝、赤、ヘックス)》〈ネガティブ・エントロピーより〉2023 Taro Nasu

彫刻、 平面作品、建築、音楽、パフォーマンスなど多様なメディアや技法を往来する表現で知られる田島。 代表的なシリーズのひとつである 「ネガティブ・エントロピー」 (2012) は、工場やデータセンターなどで発生する機械作業音、黙想やお経などをデジタルデータに変換し、ジャガード織りのパターンに反映させたもの。 物理学用語の「ネガティブ・エントロピー」は、活動エネルギーを維持し、コントロールする力を意味する。 本シリーズにおいて田島は、人間とテクノロジーの共存を問うている。

桑田卓郎《茶垸》2024 Kosaku Kanechika

桑田は、梅華皮(かいらぎ) や石爆 (いしはぜ)など伝統的な陶芸の技術を使って独創的な表現を発展させ、ニューヨーク、ブリュッセル、ロンドンなど世界各地で高い評価を得ている。 その核となる伝統表現は桑田がスタジオを構える美濃地方で生まれ、 安土桃山時代に茶の湯の文化と共に脈々と継承されてきた 「わびさび」や自然、不完全なものに美を見出した日本独自の美学だ。

左から青木陵子 《最近の3つのメモ (Jenny Holzerの言葉、 Carl Andreの144個の霊、 On Kawaraの起きた時間)》/《意識を6つの石に分散させるゲーム》2022、 《内と外のゲーム》/《ノーゲーム》2022、《名前で作る文章とグループ 「矢が落ちた野原 七つの太鼓の音 池のそばで演奏する」》/《七つの太鼓の音》2020-22 Take Ninagawa

ワークショップの参加者の名前から風景を想像して作られた文章がもとになった(名前で作る文章とグループ「矢が落ちた野原七つの太鼓の音池のそばで演奏する」》(2020-22) どちらが内側でどちらが外側なのかを繰り返し確認していく 《内と外のゲーム》/《ノーゲーム》(2022) すべての玉を真ん中の枠に集める《意識を6つの石に分散させるゲーム) (2022)など。 いずれもシンプルなルールや制作プロセスに見えながら、そこにある複雑さや無限の可能性が世界の真理さえも感じさせる。

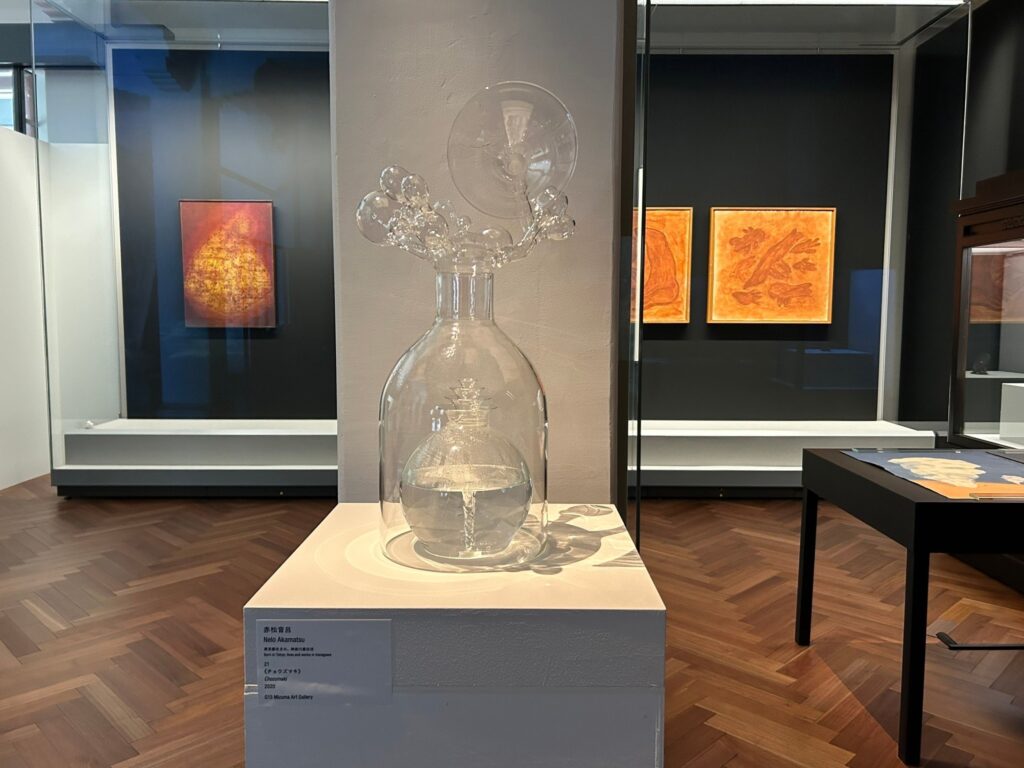

赤松音呂《チョウズマキ》2020 Mizuma Art Gallery

自然界のあらゆるところで見られる宇宙の要素のひとつであり、人間は巻き」から生成した長方黄金比としての基準にもしてきた。赤松の<チョウズマキ) (2020) では、ガラス瓶に入った磁石が外力によって回転し渦巻きが現れる。 ゆらぎを持った渦巻きは水流の音が弾ける高音が混ざった複雑なを生み、ガラス管を通りホーンから増幅される。渦巻きを伴うガラス器の中の水は、彼岸と此岸、物質世界と反物質世界といった二つの世界の連結を想起させる。

左から:前田常作《涅槃のイメージ》1960 Tokyo Gallery + BTAP、八田豊《作品 65-66》 1965-66 Artcourt Gallery、ソランジュ・ペソア《無題》2017-19 Blum

1959年に、 批評家ジェレンスキーによって 「マンダラ的」な作風であると指摘されたことから、 記号化した人体細胞のエネルギッシュな集積としての 「曼荼羅シリーズ」に着手する。 1972年のインド旅行や1974年のイラン、イラク旅行を経て、この 「曼荼羅」 の研究は一層深められ、この図像を造形の基本原理に据えた宇宙的イメージを追求した。 1960年に制作された出品作は曼荼羅研究の最初期のものとして興味深い。

1950年代初めに画家としての活動を開始した八田は、 60年代中頃にはキャンバスや絵具、 絵筆を廃し、 日本の紋章などを参照した円を基調とする幾何学的な図像を、パルプボードや金属板にキリや鏨 (たがね) で刻み込む独自の手法を見出し、 絵画空間にイメージの無機質さと刻線の蠢くような物質性を共存させてきた。80年代に視力を失った後も聴覚や触覚を使って創造活動を継続。 日本の風土にある素材から新たな芸術を生み出そうとする姿勢は、現在も続いている。

多くの鉱山があり、植民地時代の街としても知られる広大な地域で育ったペソアは、土地の鉱物や粘土などを使って作品を描き、土地の記憶や自然界のエネルギーを伝えている。 地球上の生命と存在について言及した「Mundão (大きな世界)」 シリーズ (2017−19) は、 自然、パロック、夢と無意識、 トロピカリア、 先史時代の洞窟壁画や彫刻道具、ランドアート、 伝統工芸、祖先、 シュルレアリスム、詩などからさまざまなインスピレーションを得ている。

左:キム・テクサン《Breathing Light – Deep Purple 23-10》〈Breathing Light〉より2023 Taguchi Fine Art、右:ツァイ・チャウエイ《私たちは虚空から渦を巻くようにして来た XII – V》2021 TKG+

韓国では1970年代から 「単色画 (Dansaekhwa)」 と呼ばれるモノクローム絵画が新しい潮流として生まれ、 近年国際的にも大きな注目を集めている。 「単色画」 第二世代の中心的な存在であるキムは、空、水、 夕日、樹木など自然界の色彩のアクリル絵具を水に溶かし、そこにキャンバスを一定時間浸したのち、乾燥させる工程を繰り返す。自然現象や時間など人為を越えた要素が凝縮された絵画は、宇宙の真理に通じている。

仏教を中心に多様な文化圏における宇宙観、 自然界と人類の関係性などを探求してきたツァイ。 近年は天然素材を使った大判のドローイングで宇宙の真理を追究している。 出品作は般若心経がダイナミックな動きを伴って繰り返され、徐々に空(くう) へと吸い込まれていく様子を描いたもので、13世紀の神秘主義詩人ジャラール・ウッディーン・ルーミーの詩も引用されている。同心円状のパターンを通して、瞑想と内観に根ざした静謐な精神、心と魂の一体化を追求している。

菅木志雄《通間風合》2009 Blum

1960年代後半に注目された「もの」と呼ばれる彫刻の動向は、近年国際的にも再評価が進んでいる。 菅は「もの派」のなかでもその理論を構築し実践してきた重要なひとりだ。自身のアプローチをもの(物質/素材)とそれを取り巻く状況の継続的な調査であるという菅は、与えられた環境の中で新たな状況を創出し、空間に新たなエネルギーの波動を生成し続けている。その礎にはボードリヤール、ドゥルーズ、西田幾多郎、西谷啓治、大乗仏教など幅広い哲学や思想がある。

2. 手、身体、祈り

インドの古代思想、 初期のウパニシャッドでは大宇宙のブラフマンと身体の内部にある小宇宙が一体化する神秘思想が中心をなす。 この「梵我一如」 という概念はバラモン思想においても発展した。 さらに、 仏教の密教でいう「即身成仏」 も、 大宇宙と小宇宙、 大自然と自分の身体が本質的に一体であると考える。 絵画や彫刻といった創造活動には、この世界を投影するだけでなく、想像上の存在、 感情や概念など無形のものに形を与えることもある。 手から形が生み出され、 身体全体の運動に繋がっていくその過程は、宗教的には悟りへの道であり、物事の真理に至るような瞑想や祈り、 宇宙に繋がる時間と見ることもできるだろう。

廣直高《無題(間欠泉)》2024 Misako & Rosen

廣は 「永遠に直視することのできない自分の身体部位に対する妄想とジレンマ」をテーマに、 絵画や彫刻を制作する。 紐を絞って袋状にしたキャンバスの中に入って彩色する、スリットから腕を出して描く、 円形の穴に足を入れて立った時の可動域へ描く、といった設定に基づき、30分から2時間ほどのパフォーマンスを通じて作品を生み出す。 永遠と一過性、 内部と外部など両義的な概念の往来は、30年以上米国を拠点にする自身の存在そのものを投影しているのかもしれない。

小林万里子《所有され得ぬ者たち》2024 Kotaro Nukaga

テキスタイルを学んだ小林は、 織る、 編む、 刺す、染めるなど、多様な技法と素材を融合しながら自身の世界観を描き出す。そこには、この世に生まれ、死んで土に還るという循環は、人間、動物、植物に通底すると考え、そこに宿る命とは何か、という根源的な問いが込められている。 幼い頃、絵本の中で動植物と自由に会話していたように、多様な生命の境界線を溶解させ、 作品上で物語を重ね合わせ、 それらが複雑なままに共存するひとつの世界を提示している。

左:䑓原蓉子《雲》2022 Take Ninagawa、中央:イケムラレイコ《Stehende I, II》1991 Shugo Arts、右:イー・イラン《マタ・ミンピ (夢の目) 編んだ人:S・ナーティ・ライトム、ザイトゥン・ライトム、ジュリア・ギナシウス、ジュリタ・クリンティン》

幼い頃から編み物に親しんできた基原は、2019年頃からタフティングと呼ばれる織りの技術で、カーペットのような表情を持つテキスタイルペインティングを制作している。 iPadのペインティングツールでまずドローイングが描かれ、そこから下絵となる図像が選ばれる。 日常的な風景や動植物などに触発されたイメージは、 抽象化され、基原独自の世界観が描き出される。 暖かさや心地よい触覚を目で感じながら、見る者は作者と言葉を交わしているような気にもなる。

イケムラの活動はドローイング、ペインティング、テラコッタ、ブロンズ、ガラス、写真、ビデオ、パフォーマンスなど、多岐にわたるメディアを使いながら進化してきた。 本作は絵具のように釉薬が流し込まれた一対のセラミックであり、動物の耳や舌のような身体器官や樹木にも見える。 中央の凹み部分は内と外の曖昧さを示唆し、イケムラ作品の特徴である生と死、 さまざまな生き物や風土が未分化に一体となった状態を反映している。

ボルネオ島のマレーシア領サバ州で生まれ育ったイー・イランは、この土地の歴史や文化の継承を強く意識している。そして、初期から写真を中心に多様なメディアで地域の歴史を掘り下げてきた。 2018年以降は、スールー海バジャオやサバ州ケニンガウで、 循環経済とコミュニティ保存のため、 マットを編む女性たちと協働している。東南アジアでは日常的に使われているマットだが、これは物語を伝え、知らなかった知識を発見し、 拡げるための手段でもある。

アーリーン・シェケット《Together: Midday Sun》2024 Pace

シェケットは、粘土を中心に石膏、木材、 金属、 紙などさまざまな素材を使ったダイナミックな彫刻で知られる。 スチール製の台座に今にも動き出しそうな陶の抽象彫刻を据えた「Together」 シリーズ (2020) は、 パンデミック中に始められたもので、 未曾有の事態にアートや色彩がいかに視覚や精神にとっての滋養になるのかを探求した。シェケットは本シリーズを「まさに今この時に向けた祈り」だと捉え、時間を暗示する言葉をタイトルに付けている。

沖潤子《伝言》2019 Kosaku kanechika

沖潤子《月と蛹 03》2017 Kosaku Kanechika

沖の作品は、布に針目を重ねる刺繍を通して、 生命の痕跡を刻み込むことから生まれている。 下絵を描かず直接布に糸を刺すことでできる独自の文様は、シンプルな技法でありながら一般的に考えられる 「刺繍」 を超え、見る者の根源的な感覚を目覚めさせる。 時間の層を重ねることで、異なる風景を見つけたいと言う沖は、 古い布や道具が経てきた時間、 またその物語の積み重なりに、 彼女自身の時間の堆積をも刻み、 紡ぎ上げることで、新たな生と偶然性を孕んだ作品を生み出している。

左:ブスイ・アジョウ《アママタ、ファースト・マム》2023 nca I nichido contemporary art、右:西條茜《飲み込んだ罪》2019 Blum

もともと東南アジア大陸部と中国南西部の高原地帯の村で半遊牧民的な生活を営んできたアカ族は、 平地からの政治権力に抵抗してきたという歴史を持つ。 このアカ族に属するアジョウは、 ミャンマーの山岳地帯で生まれ、タイ最北部のチェンライに家族と移住し、 画家を志した。出品作に描かれているのは人間と幽霊の両方を生んだすべての母アママタ、 世界に光を当てるオールマザーであり、このアママタの物語はアカ族における女性や母性の中心性を示唆している。

陶の立体で知られる西條は、多彩な釉薬で表面を装飾しながら、内部は焼成のために空洞となる陶芸作品のあり方に、テーマパークの張りぼてのような虚構性を見ている。その上で、作品内部の空洞へ息を吹き込み音を発生させる作品や、自身の身体をなぞった有機的な形状の作品を展開する。 出品作は、すべてを包み込む母親の乳房、コウモリ、あるいは16世紀のフランスの陶工ベルナール・パリッシーも作ったと言われる鍾乳洞などをイメージして制作されたもので、パフォーマンスにも使われる。

リンダ・ベングリス《Lipan》2013 Pace

抽象表現主義の時代に育ち、 絵画的な素材や形状への関心から、 1960年代の注がれた液体状の彫刻、70年代のビデオ作品などで広く知られてきたベングリス。 そのパフォーマティブな制作プロセスは身体性を伴い、最終的に決定された形状は重力をも感じさせる。 90年代初めに粘土を使い始めてからも、素材と 「ダンスする」ようにして作品を形作ってきた。 出品作においても有機的な形に鮮やかな釉薬が絵画のように使われ、 エネルギー溢れる存在感を放つ。

ヤン・ヘギュ 左:《春に白昼夢を見る魂の友たち一魅惑的な編み目 #257》中央:《ムカデの海藻、 魂のストリーマー 魅惑的な編み目 #258》 右:《ムカデの雌しべ、魂のストリーマー 魅惑的な編み目 #259》 2024 Kukje Gallery

ヤンは各地の政治、社会、文化の歴史から、 幾何学、 気象学などの自然科学まで、多様な知の領域をハイブリッドに融合し、独自のコンセプトと視覚言語を生み出している。また、欧州の異教徒からアジアのシャーマニズムまで幅広く見られる秘術、物質と精霊の関係も探求してきた。 2021年以降の「魅惑的な編み目」シリーズは、霊界と現実世界の媒介として祈祷などに使われる韓国伝統の紙細工にゆるやかに触発されたもので、さまざまな解釈や造形的可能性に満ちている。

3. 見えない力

世界各地で継承されてきた土着信仰や自然信仰、さらには組織化された宗教において、 人為を超えた神々の見えない力は、さまざまな儀式や祭祀、 教典を通して共有されてきた。 一方、 現実世界においても、人間界の政治的権力、 社会的権力といった見えない力が、人々の行動や思考に制限を及ぼしている。 さらには2011年の東日本大震災による津波と原子力発電所事故による放射能汚染、2020年以降の新型コロナウイルスの世界的蔓延などは、化学、物理学、生物学、気象学などの観点からも、見えないものの存在と恐怖をわれわれに知らしめた。 大倉集古館に建築家、 伊東忠太が配した想像上の動物たちは、時代や地域を超えてわれわれが生きる世界を見下ろしている。

安藤晶子 左:《Faceless Angel》2022 Leesaya、右:《Silence is a commons》2020 Leesaya

水彩、油彩、コラージュ、言葉などを使う安藤の作品画面には、制作過程の試行や逡巡が積層している。出品作に描かれているのは作家が 「天使」と呼ぶ存在だ。全身から光を放ち、世界を包み込むように画面全体に拡がっている。モザイクやステンドグラスを想起させるパターンに、実際、卵の殻も一部使うことで、新しい生命を象徴している。生命や死の意味を問い続けながらも、生きることを肯定しようとする安藤の声が、作品の深遠から聞こえてくるようだ。

金子富之《暗龗 》2016年 Mizuma Art Gallery

金子は土俗的な精神世界へ興味を持ち、世界各地の妖怪・精霊・ 神仏など目に見えない精神世界を描き続けている。掲載作品に描かれた 《暗龗 (くらおかみ)》は谷間、 渓流など地の水に宿り、祈雨、止雨 (雨乞い) などの際に霊験を発する水神、龍蛇神とされている。出品される新作に描かれた《天之叢雲九鬼武産龍王 (あめのむらくもくきさむはらりゅうおう)》は森羅万象の気の根源の神であり、 造化三神の総称として祀られている。宇宙の気の流れを司り整えることから、合気道においては守護神とされている。

米谷健+ジュリア 左:《 Dysbiotica: Deer #10》2022 Mizuma Art Gallery、右:《Next Generation-Child》2020 Mizuma Art Gallery

環境問題や社会問題などをテーマに入念なリサーチを行う実践で知られ、京都の農村にて無農薬農業も兼業する。農業をきっかけに、体内から海中まであらゆる場所で生きる微生物が、他の生命と共生しながら世界の均衡を保っている点に気づき、2020年には腸内細菌叢のバランスの崩壊を意味する「Dysbiosis」から派生した 「Dysbiotica」シリーズを始めた。出品作は、世界規模で拡大する珊瑚の白化現象 (珊瑚の死滅)を題材に、地球全体の生命を考えさせる。

川田喜久治《原爆ドーム・天井・しみ》<地図より>1959-65年 PGI

1958年当時 『週刊新潮』 のカメラマンだった川田喜久治は、巻頭グラビアページ取材のために土門拳に同行し広島を訪れた。 撮影後、原爆ドームに戻った川田は、夕暮れ時の薄暗いドームの内部に天井や壁のシミを発見し、それが自身の初期スタイル確立に繋がった。1965年には、戦後を遺留するような抽象と具象、経済成長を象徴するスナップなど、日本写真史の金字塔ともいえる写真集『地図』を発表。 報道写真、ルポルタージュとは違った、写真表現へと昇華させた。

左:新井 卓《飯舘の向日葵 No. 4、福島、2017》2017 PGI、右:アレキサンダー・トヴボルグ《madonna of departures I》2023 Blum

福島県の飯舘村では、東日本大震災直後、原子力発電所事故による放射能汚染で休耕となった水田で、除染効果があるとされるひまわりを栽培するボランティア活動が行われ、その後も、ひまわりが栽培され続けている。 自然エネルギーの象徴として図像が利用されるひまわりが繁茂する風景に心動かされ、 新井は震災後に自然再生したミズアオイ、 荒廃した山里では育ちにくいヤマユリ、桜などを、 人間と非人間の生物との関係を象徴するモチーフとして撮影し続けている。

トヴボルグの彫刻や絵画には、キリスト教、神秘主義、神話、占星術、植物学といった分野における象徴的モチーフが見られ、本作ではひまわりの花が選ばれている。 彼は福島での原発事故の後、地元の人々が放射能物質によって汚染された土地の浄化を願い、ひまわりの花を植えたというニュースから着想を得て、その癒しの潜在力を作品の中心に据えた。それは日本人の創造力、日本文化にある植物への信仰心に向けられた作家の敬意の表象でもある。

ヘリ・ドノ 左:《 The Palm Tree》2016 ミヅマアートギャラリー、 右:《The Two Generals》2016 ミヅマアートギャラリー

ジョグジャカルタ芸術院で美術を学び、その後、インドネシアの影絵芝居ワヤン・クリを学んだドノは、自国の伝統的な芸術様式を取り入れつつ、社会に対する批評的姿勢も保つ作品で、1990年代以降、国際的にも広く評価されてきた。出品作《The Two Generals (二人の将軍)》(2016)は、ワヤン・クリに登場する怪物ブトに着想を得たもので、善と悪の戦いを表しており、悪を象徴する武器や暴力と善を象徴する拡声器が対比される。一方《The Palm Tree (椰子の木)》(2016) は、スマトラ島北部のムアラジャンビ遺跡群への旅の後に制作された作品で、林の伐採、泥炭地の開拓による熱帯林の破壊に警鐘を鳴らしている。

4. 自然の巡回とエネルギー

地質学的な時間軸、天文学的に拡がる空間において、変わり続ける大自然、森羅万象の循環は人為を遙かに超えている。地上では土地の所有権や国の境界を巡って武力が衝突し、多くの命が失われ、あるいは独裁者が同じ人間の尊厳を束縛しているが、地球温暖化は想像以上のスピードで進行し、異常気象が常態化するという、さらに大きな脅威をわれわれにもたらしている。こうした時代にこそ、何万年も継承されてきた先住民の叡知に立ち返り、ホモサピエンスと動物や植物を含むすべての命について考えたい。大地や風の音を聞き、火のエネルギーを感じ、あらゆるものが複雑で多様なままにひとつに繋がりあう。そんな世界を想像してみようではないか。

吉増剛造 左:《火ノ刺繍》中央:《火ノ刺繍》右:《火ノ刺繍》 2017 Take Ninagawa

吉増は1960年代から朗読パフォーマンスの先駆者として知られ、世界各地で詩の朗読を行ってきた。東日本大震災以降は被災地に通い、新たな詩作の世界を拡げている。2012年から書き続けられた長編詩 《怪物君》のための自筆原稿は、ドローイングや水彩など複数の技法が重ねられたもので、《火の刺繍》は《怪物君》 を2016年の東京国立近代美術館での個展で燃やしたパフォーマンスを経て作られた。《新怪物君》 ではデリダの「プラトンのパルマケイアー」が引用されている。

ローラン・グラッソ 《Orchid Island》 2023 Perrotin

ローラン・グラッソ 左《Studies into the Past》 n.d. Perrotin、右《Studies into the Past》 n.d. Perrotin

グラッソは世界各地の歴史、科学史、 神話を調査し、雲、流れ星、皆既日食といった自然現象や怪奇現象などを題材にしてきた。その根底には、自然界における不可視のエネルギー、人間界の政治的構造に伴う不可視の力への関心などがある。台湾の蘭嶼島で撮影された映像および絵画シリーズ「Orchid Island」(2023) では、時代感覚を喪失させる楽園のような風景に、黒い四角形のモノリスが現れ、妖しい影を落とす。それはSFのようでありながら現代世界を包み込む不条理や不確実性を連想させる。

シュシ・スライマン 左《星を眺めるための家》2015/2023 小山登美夫ギャラリー、右《彼岸花》 2015/2023 小山登美夫ギャラリー

スライマンは2013年に広島県尾道市のアーティスト・イン・レジデンス「AIR Onomichi」に招聘されたことをきっかけに、以降10年間、尾道に通い続けた。地域の歴史や個人の物語に耳を傾け、地元の人々とも丁寧に対話を重ねることで、短期間のリサーチでは不可能な奥深い関係性と信頼を尾道との間に築いてきた。出品作である、元八百屋の廃屋の部材を使った2点の平面作品にも、街の歴史、素材の歴史、スライマンと尾道の関係性の記憶が刻まれ、さまざまな情熱や愛を感じることができる。

マリーナ・ペレス・シマン 《無題》 2024 Pace

シマンはブラジルのミナスジェライス州の緑豊かな丘陵地帯と、リオデジャネイロの活気ある都市景観の双方に囲まれて育った。太いブラッシュストロークが特徴的な彼女の絵画は、抽象化された風景画のようにも、流動する自然界のエネルギーのようにも見える。また地平線を複層的に描くことで構図に変化をもたらし、見る者を別の時空へと誘う。

表 良樹 《Tectonics_bottles #26》〈Tectonics〉より 2019

表は地殻変動や大気の運動など、地質学的な時間軸や宇宙的な空間を日常的なスケールに置換するような作品を制作している。代表的なシリーズ (2019) に付けられた「Tectonics (テクトニクス)」という言葉は、地球の表面を構成するプレートの動きやその相互作用に関する学問や理論を指す。その作品は、プラスチック製の日用品の内部にさまざまな色相のポリエステル製樹脂を流し込み、攪拌させ、それを積層させた後、落下などの衝撃を与えて断面を露わにすることで完成される。

ミット・ジャイ・イン 左:《WV AWT 1》 右:《WV AWT 2》 2024 TKG+

オーストリアで美術を学んだ後、1990年代初めに地元チェンマイに戻ったミット・ジャイ・インは、アーティスト主導の 「チェンマイ ソーシャル・インスタレーション (CMSI)」に参加。 美術の民主化、 社会や市場との関係に意識を傾けている。 近年はキャンバスを切る、 織る、巻く、画面を立体化するなど、極めて革新的かつ実験的な方法で絵画の概念を拡張している。 出品作は油絵具に漆喰を混ぜて独特の表情を持たせたシリーズで、 自然界の光のスペクトルのようなカラフルな色彩が特徴的である。

原田裕規 《Waiting for》 2021 Ken Nakahashi

出品作は、 ビデオゲーム、映画、 テレビなどに使用されるCGI (コンピューター生成画像) の技術を用いて作られた、CGアニメーション/ナレーション・パフォーマンス作品。 100万年前、 あるいは 100万年後の地球をイメージして生成された3つの無限の空間の中を、 仮想のカメラが彷徨う。 生命が見当たらない世界で、 作家自身が33時間19分にわたって朗読し続けた、 現存する地球上のすべての動物、 2万種以上の俗名が響きわたる。

藤倉麻子 《インパクト・トラッカー、遠浅》 2023 Waitingroom

藤倉は、都市と郊外を横断して整備されるインフラストラクチャーや、 その風景の奥行きに注目し、人工的なテクスチャと触覚性を3DCGアニメーションで表現する。 タイトルにある「インパクト・トラッカー」とは、 「地表面に発生する何らかの改変衝撃 (インパクト) を追跡 (トラッキング) する存在として仮想した主体性のこと」だと藤倉は言う。 映像には、 海辺に放置されるごみ袋、 旋回するファンタ色の海などインパクト・トラッカーが観測した出来事が映し出される。

中井波花 《雹-Co-》 2023 Taro Nasu

中井は、 手びねりで薄く伸ばされた土をリボン状に巻いて成型する独特の手法で知られる。 そして、 陶芸において土と釉薬では融点が異なることに着目し、 焼成の過程で溶ける釉薬も作品のひとつの層として取り込んでいく。 地層が地球の生成のプロセスを物語るように、 中井の作品もまたひとつのかたちが創造される時間を可視化したものであるとも言える。 作家の手から生まれるダイナミックな形は、 土と火と空気が融合するエネルギーを纏い、堂々の存在感を放っている。

植松永次 左前:《涸れ井戸》 2016、右前:《時の重なり》 2020 Gallery 38、菅 木志雄 左奥:《三空》 2022、右奥:《依空性》 2020 小山登美夫ギャラリー

植松は、土のあるがままの表情、 火や空気によって焼成された後の表情など、自らの表現よりも、 土や自然から感じられるものを重視している。 地球の長大な時間を記憶するさまざまな場所の土は色も成分も異なり、 温度や湿度など天候によっても多様な表情を見せる。 そうした繊細な感性や宇宙観に基づいた作品は、サイズに拘わらず大自然、 壮大な宇宙のすべてが凝縮しているようにも見える。 短く詩的なタイトルもまた世界に向けられた作者の眼差しを暗示する。

1960年代後半に注目された 「もの派」 と呼ばれる彫刻の動向は、近年国際的にも再評価が進んでいる。 なかでも菅は、その理論を構築し実践してきた重要な存在のひとりだ。 幼少期から森や林、 川など自然の中の石や木を眺めてきた菅には、 自然のものも人も、すべては対等で一続きであることへの気づきがあった。 その 「すべては分断できない。 あらゆるものは存在することによって、 それぞれの位置を得ている」という意識がいずれの作品にも反映されている。

左:タロイ・ハヴィニ《無題(場所)と無題(どこ?)再生シリーズ》 2020 Silverlens、右:菅 木志雄《景集素》 1984–91 小山登美夫ギャラリー

ハヴィニはパプアニューギニアのブーゲンビル自治州で生まれ、地域の土地やコミュニティとの繋がりを映像や写真、彫刻、インスタレーションなどに投影してきた。 出品作《無題 (場所) 無題 (どこ?) 再生シリーズ》(2020) は彼女の属するハコー族の人々との共同制作によるサトウキビで作られた壁掛けの彫刻作品。われわれがいかに空間や時間と関係を結ぶのか、境界がいかに決定づけられ主張されるのか、無常とは何か、固定された歴史的理解を超えて埋め込まれた知識の価値とは何かなどが問いかけられている。

左から:ソピアップ・ピッチ 《新たな成長》 2019 小山登美夫ギャラリー、リー・キット《Ha ha ha》 2021 シュウゴアーツ、十三代 三輪休雪《エル キャピタン》 2024 Kosaku Kanechika、篠田太郎《桂・れ》〈桂〉より 2021 Misa Shin Gallery、ソピアップ・ピッチ 《平地》 2019 小山登美夫ギャラリー

ピッチは、カンボジアを代表する現代アーティストのひとり。 母国の複雑な歴史や政治を見据えながら、より壮大な自然界の循環を作品に反映する。出品作はこの7年ほどでカンボジア各地から集めた木材などを組み合わせたレリーフ。片側にアンティーク家具の木材、もう片側にはその木材の構造を再現して併置することで、二つの構造体が時空を超えて出会い、木材が経た時間や歴史の痕跡が作品に新たな形で顕れる。

リーは、布やダンボールといったソフトな素材を用いた絵画や、プロジェクターによる光、映像、音、言葉、ファウンド・オブジェクトなど多様なメディアを用いたインスタレーションで知られる。その作品は、個と集団の記憶や感情、社会的な背景が交差する、抽象化された空間としても機能している。視界がぼやけ、不安定な視線が集積したかのような本作品は、リーの故郷・香港における大きな社会的変化を受けて制作された。

2019年に三輪家当主として十三代休雪を襲名。三輪家伝来の白萩釉を用い、萩焼の伝統を継承しながらもダイナミックで斬新な造形を取り入れた作風で広く知られる。出品作は刀を使って斬り出した土肌と三輪家伝来の白萩釉 (休雪白) のコントラストで迫る茶碗 「エルキャピタン」シリーズ。 米国留学時代にヨセミテ国立公園で見た巨大な花崗岩などから得たインスピレーションを萩の土で表現し、自然界の壮大なエネルギーと長い工芸史の融合を茶碗の中の宇宙に込めている。

日本庭園の造園を学んだ篠田は、壮大なインスタレーションで国際的に活躍した。空間について「西洋は三次元で考え、日本は二次元の積層で考える。日本にはそもそも次元という概念がない」と考えていた篠田は、様式や手法の重層によって数々の言説を生んできた桂離宮を絵画の題材に選んだ。中心にある矩形の部分が5センチメートルほど緩やかに窪んだ「桂」シリーズ (2020)は、時空間をひとつの系譜として捉えている点において桂離宮の持つ構造に近いと捉えた。

AWT FOCUS 開催概要

会期:2024年11月7日(木) 〜 11月10日(日)

会場:大倉集古館 1・2階/港区虎ノ門2-10-3

開場時間:10:00–18:00(最終入場17:30)

料金:一般 1,800円 学生・子ども 無料

主催:一般社団法人コンテンポラリーアートプラットフォーム